对于很多地球科学领域的工作者来说,样品年代的确定是一项至关重要的任务,无论是在野外采集样品前根据地质图初步掌握研究区域的地质年代范围,还是在样品采集后采用具体的研究手段确定样品的精确年龄,可以说,没有准确的年代信息,那么剩下的“故事”也将无从谈起。针对不同的样品类型和地质年代,测年手段也各不相同,常见的定年方法有U-Pb定年、Ar-Ar定年、释光定年、放射性碳定年等。本文主要介绍的是考古地磁测年。

一、什么是考古地磁测年

简单来说,考古地磁测年就是以考古磁学为基础,通过对比特定考古材料记录的磁场信息与地磁场变化参考曲线来获得考古遗存年代的一种测年手段。它的测年对象主要是考古烧制粘土制品,定年范围取决于地磁场参考曲线的范围,一般来说适用于全新世以来的定年。

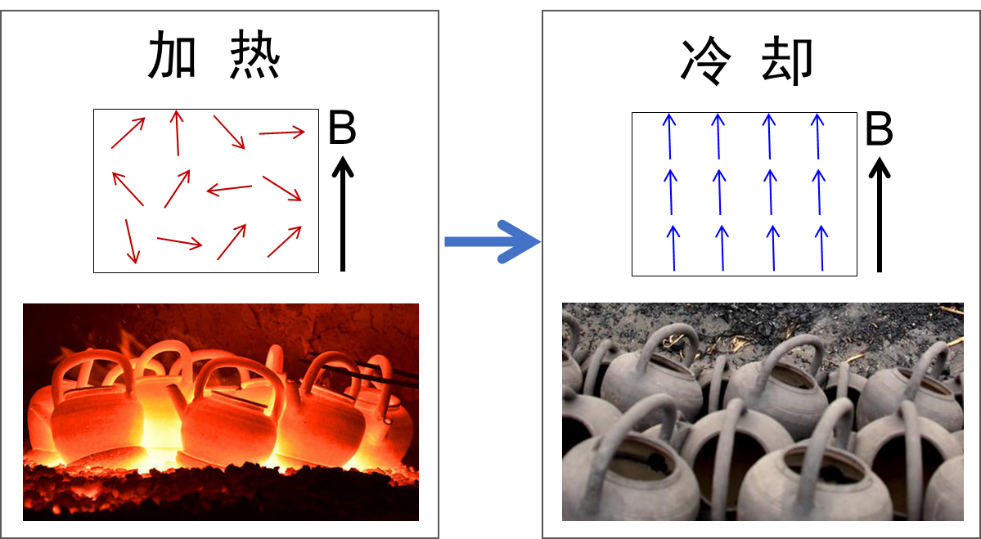

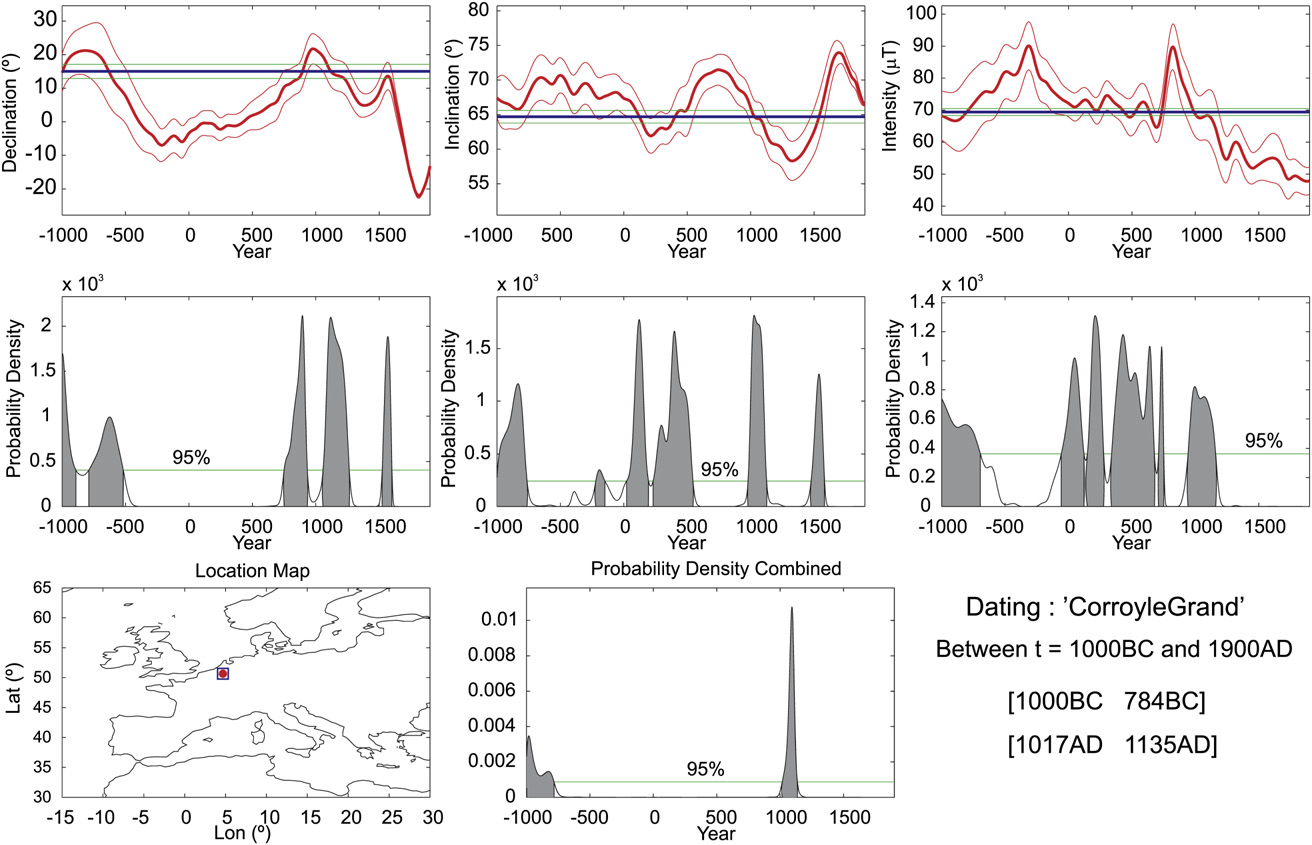

地磁场并非永恒不变,它如同地球的脉搏一样,自其开始跳动以来便一刻也没有停歇。古代人类用火焙烧陶器、砖瓦或建造窑炉时,高温使其中磁性颗粒(如磁铁矿)的磁畴沿磁场方向重新排列,当温度开始下降时,磁畴就像被“冻结”般记录下当时的地磁场方向及强度信息(图1)。在古地磁实验室中,通过一系列实验便可恢复出当时的地磁场强度或方向信息。对于已知年代的样品,它们可用于构建区域地磁场参考曲线或全球模型,而对于未知年代的样品,则可以将其记录的方向或强度信息与这些曲线或全球模型进行对比来确定其最后一次被高温加热的年代(图2)。

图1 考古材料记录地磁场信息原理示意图

图2 考古地磁测年示意图(Pavón-Carrasco et al. 2011)。待定年考古样品记录的磁场三分量(蓝线)与区域地磁场偏角(左)、倾角(中)、强度(右)变化曲线

二、考古地磁测年的“用武之地”

对于考古样品的定年,大家首先想到的可能是碳十四定年法,但碳十四定年也存在一定的局限性。比如在碳十四校正曲线平台期(如哈尔施塔特平台期Hallstattian radiocarbon plateau,~800–400 BCE),放射性碳年代与日历年代数据异常分散,难以精确对应,导致测年误差较大;又或者在考古现场未发现可用于碳十四定年的炭屑、骨骼等样品,这时候考古地磁测年便可以作为一种补充的测年手段。一项地磁测年工作通常包括以下几个步骤:

1. 样品采集

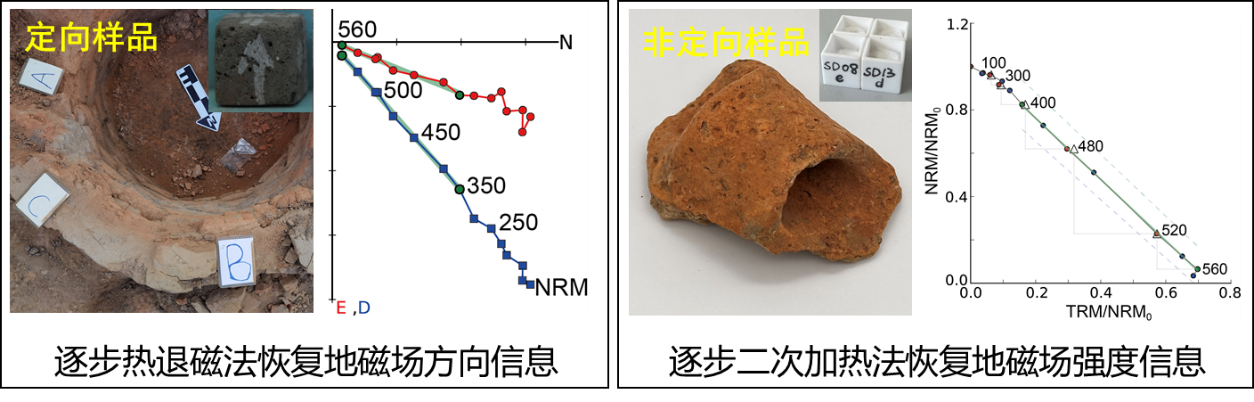

研究人员在遗址现场采集一些经高温烘烤过的样品(图3),包括两类:定向样品(原位遗存,如窑炉,采集时需标明方向)和非定向样品(砖瓦、陶片等)。同时地层中发现碳屑、动物骨骼等定年样品也可以一并采集,用于与地磁测年结果对比。

图3 野外采样照片

2. 实验室分析

在实验室中,样品经加工处理后利用逐步退磁法恢复样品记录的地磁场方向信息,利用绝对古强度研究方法恢复地磁场强度信息(图4)。常用的退磁技术有热退磁及交变退磁,常用的绝对古强度研究方法有Thellier系列、Shaw系列方法等。

图4 利用古地磁方法恢复样品记录的地磁场信息

3. 比对数据

将测得的地磁场方向和强度信息与已知的当地的地磁场参考曲线进行对比,采用数学统计方法锁定年代范围。

4. 交叉验证

结合考古背景信息、碳十四定年、释光定年等方法,提高结果可靠性。

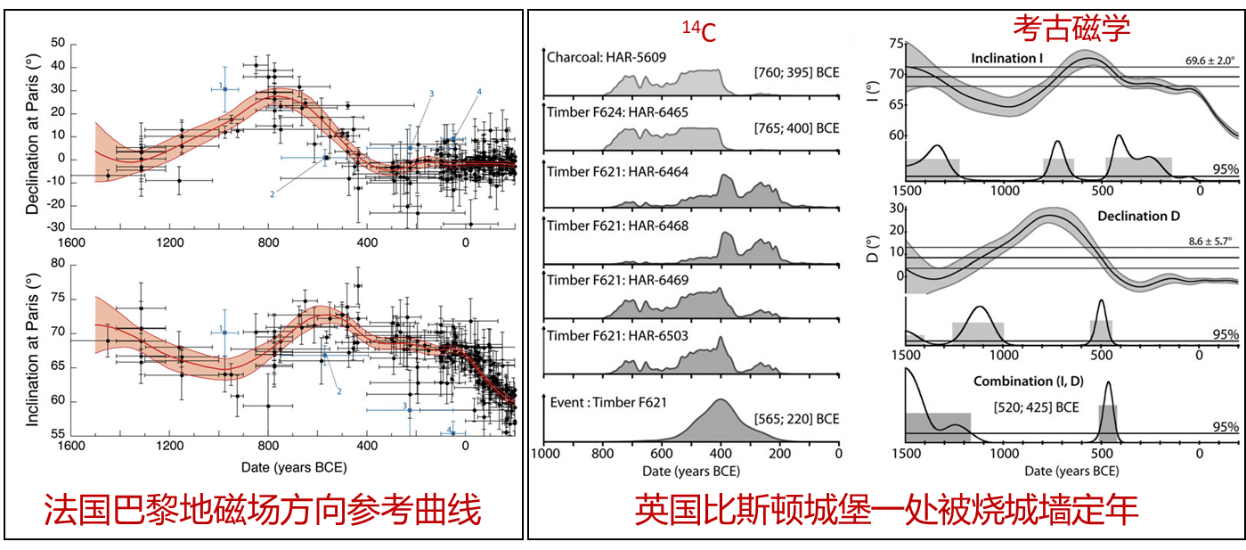

一个具体的例子是研究人员利用法国巴黎地磁场方向参考曲线对英国比斯顿城堡一处被烧城墙进行定年(图5)。考古背景表明该城墙于西欧铁器时代被烧毁,这一时期正对应了碳十四校正曲线的平台期。对遗址现场发现的两份木材及一份碳屑进行碳十四测年,结果给出的年代范围涵盖了六个世纪(765–220 BCE),由于落在碳十四的平台期,定年误差较大。而对城墙采集到的定向古地磁样品应用考古地磁测年,则给出了更为精确的年代范围(520–425 BCE)。因此在某些碳十四测年受限的情况下,考古地磁测年或许可以给出令人满意的结果。

图5 考古地磁测年实例 (Hervé & Lanos 2018)

三、挑战与未来

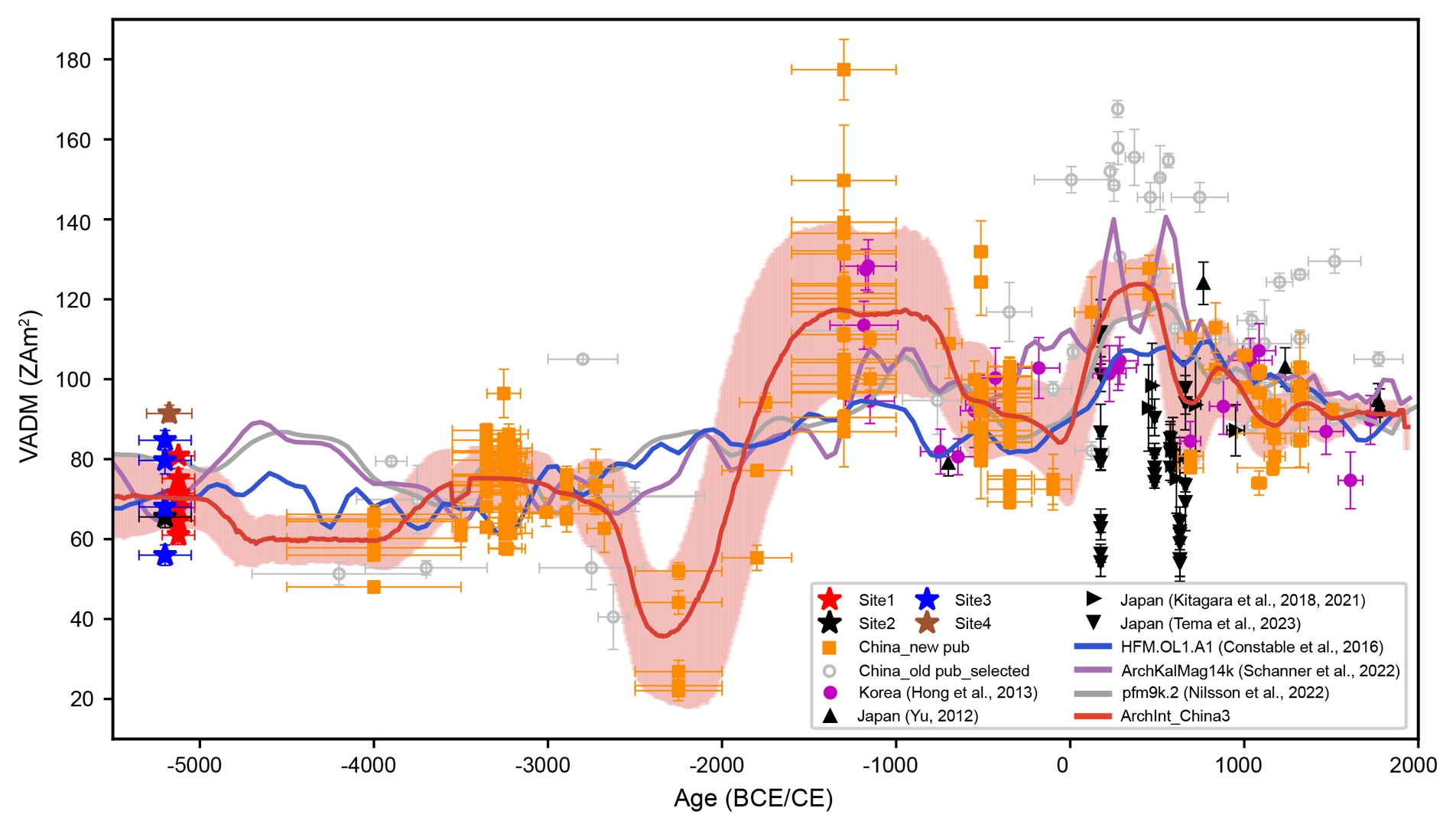

考古地磁测年的精度主要受两方面的影响。一是受地磁场自身变化的影响,在地磁场变化比较平稳的时期,区域地磁场参考曲线也会表现出类似于碳十四校正曲线的平台期,在这一时期,定年误差将会增大。二是受区域地磁场变化参考曲线和全球模型分辨率的影响。考古地磁数据越丰富的时期定年误差越小,数据稀疏的时期误差越大。由于年代越久远的遗址保存越困难,构建地磁场参考曲线的这部分数据相对匮乏也就导致了定年精度随时间向前推移而变低。目前,考古地磁测年在中国尚未得到应用,原因之一就是中国的考古地磁参考曲线分辨率还不够高。中国科学院地质与地球物理研究所蔡书慧研究团队近期发表在Geophysical Journal International上的成果 (Fang et al. 2025) 将中国地磁场强度参考曲线延伸至~5500 BCE(图6),拓展了地磁测年的范围。但可以看到,在一些时期数据仍存在空白,未来需要更多高质量数据来完善地磁场参考曲线,才能实现更精准的考古地磁测年。

图6 中国地磁场考古强度变化参考曲线(红色曲线)与东亚已发表数据和全球模型预测对比图

主要参考文献

Fang J, Zhang D, Lu P, et al. New archaeointensity results from~ 7 ka in Eastern China and their constraint on the regional variations of the geomagnetic field[J]. Geophysical Journal International, 2025, 242(2): ggaf202.

Hervé G, Lanos P. Improvements in archaeomagnetic dating in Western Europe from the Late Bronze to the Late Iron Ages: An alternative to the problem of the Hallstattian Radiocarbon Plateau[J]. Archaeometry, 2018, 60(4): 870-883.

Pavón-Carrasco F J, Rodríguez-González J, Osete M L, et al. A Matlab tool for archaeomagnetic dating[J]. Journal of Archaeological Science, 2011, 38(2): 408-419.

附件: