造山带的热结构是地球动力学过程、构造演化和板块构造的物质记录,与板块动力学、岩石–流体相互作用及地壳分异密切相关。重建变质地温梯度和热模拟,是揭示造山带热结构的核心手段。已有研究表明,显生宙造山带(如喜马拉雅、苏格兰)中跨越不同变质级别岩石序列所记录的变质地温梯度可形成于同一时期,为约束造山事件时代与持续时间、理解造山带构造–热演化提供了关键依据。然而,古老造山带的热结构研究仍相对薄弱,厘清古老造山带的热结构对于认识前寒武纪地球的热状态与构造机制具有重要意义。

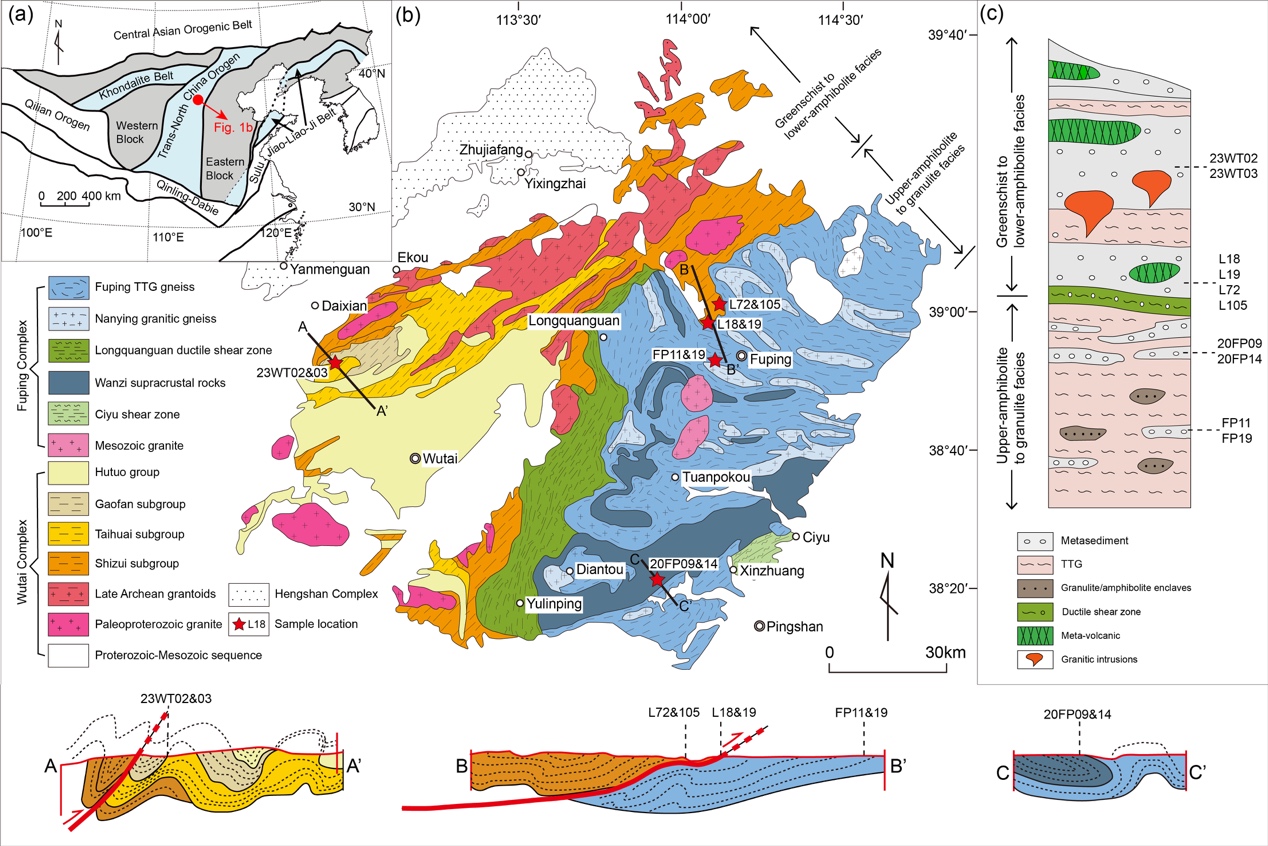

针对上述科学问题,中国科学院地质与地球物理研究所郭敬辉、彭澎团队联合国际学者,选取华北中部造山带中段的五台–阜平地壳剖面,系统开展了古元古代造山带热结构研究。该剖面完整出露了从低级(绿片岩相–绿帘角闪岩相)到高级(麻粒岩相)变质的岩石序列(图1),为研究古元古代造山带热结构提供了理想的天然实验室。

图1 五台–阜平地区地质简图 (a) 华北克拉通基底构造划分图;(b) 五台–阜平地区区域地质简图及代表性地质剖面图;(c) 五台–阜平地壳剖面示意图

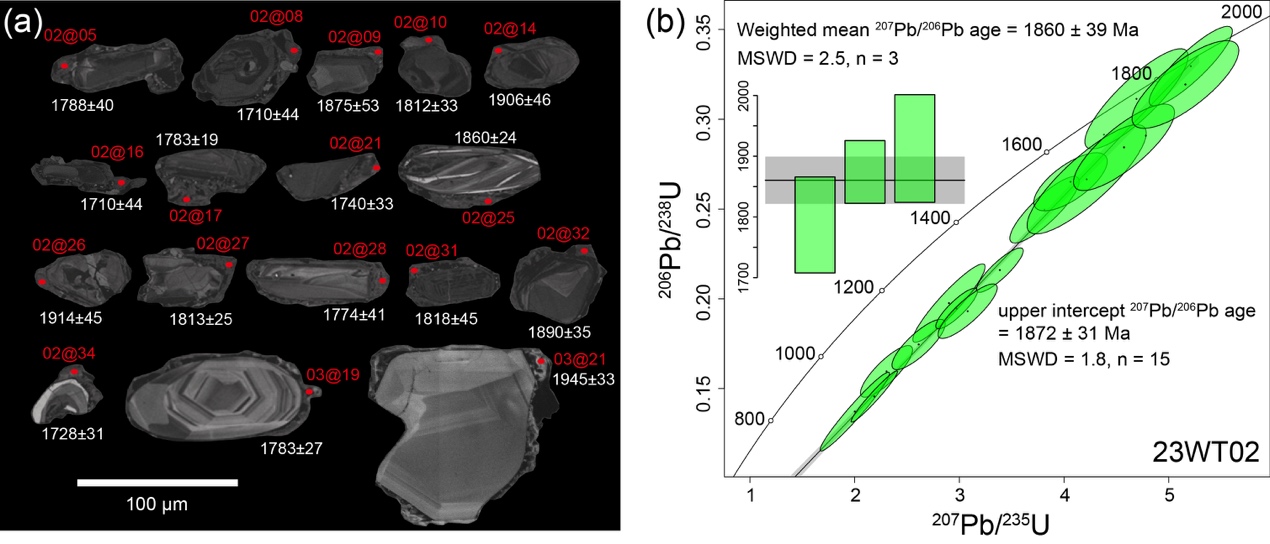

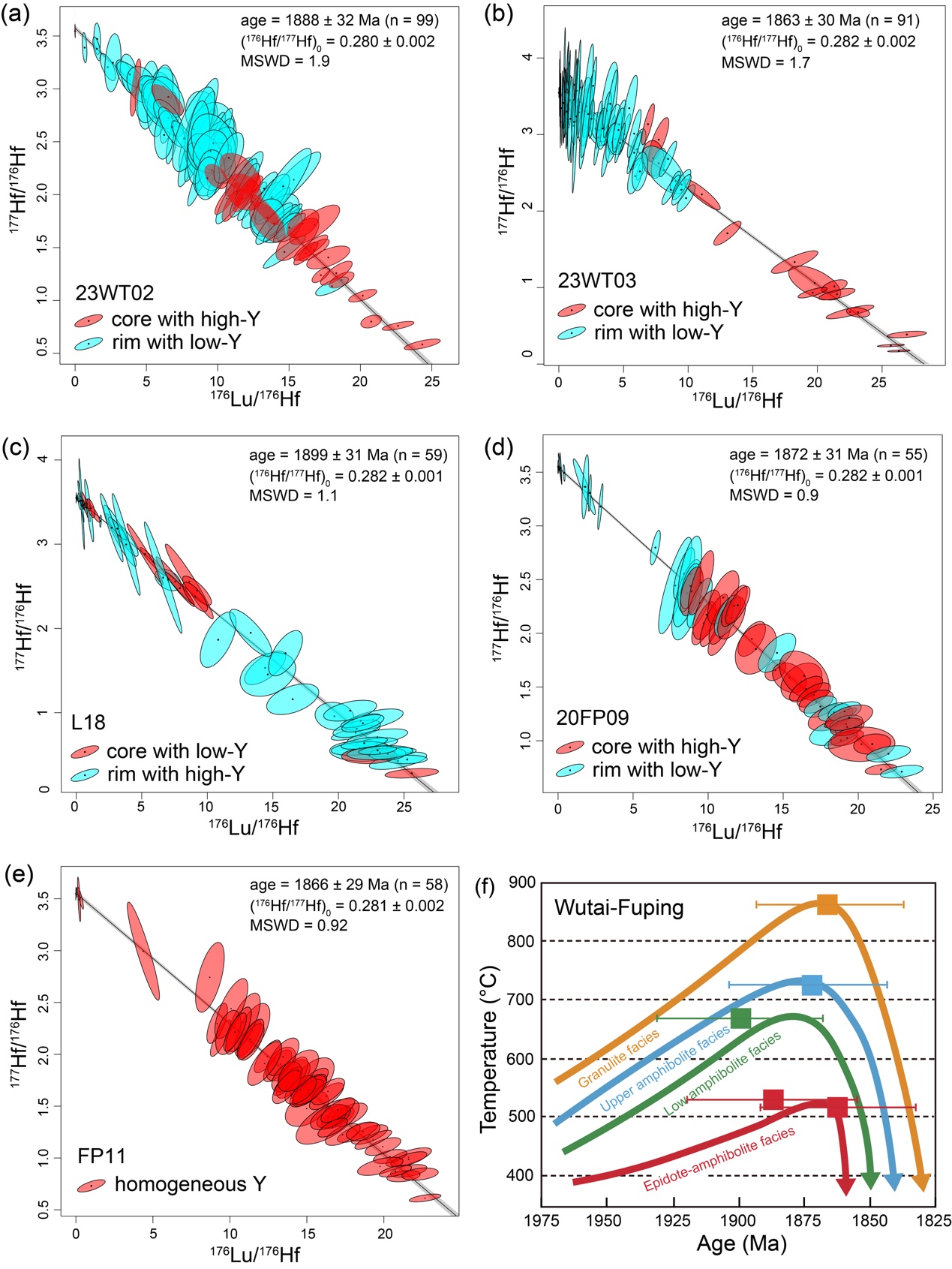

以往关于五台–阜平地壳剖面变质演化的研究,多集中于下地壳高级变质作用,对中–上地壳的中–低级变质作用关注不足,限制了对整体热结构的理解。因此,该研究首先基于定量化电子探针面扫描、相平衡模拟/传统温压计算、3 µm锆石SIMS U–Pb定年、石榴子石Lu–Hf激光原位定年等方法,对探马石地区(位于五台高凡–台怀亚群之间)出露的含榴变泥质岩开展了变质演化与年代学分析,获得峰期P–T条件为0.6–0.85 GPa、500–530 °C,变质级别属于绿帘角闪岩相。锆石SIMS U–Pb定年结果为1872 ± 31 Ma(图2),石榴子石Lu–Hf激光原位定年结果为1863 ± 30 Ma~1888 ± 32 Ma(图3a、图3b)。

图2 探马石地区变泥质岩样品中锆石CL图像及SIMS U–Pb谐和图、概率密度图

在此基础之上,为全面厘清地壳剖面热结构,研究对剖面下地壳的高级变质岩开展了石榴子石Lu–Hf激光原位定年。选取具有完整变质演化研究结果的变泥质岩样品,分别来自五台石咀亚群(峰期P–T条件为0.8 GPa/670 °C)、湾子表壳岩组合(0.9–1.0 GPa/700–750 °C)、阜平正片麻岩(1.2–1.4 GPa/845–880 °C)。石榴子石Lu–Hf激光原位定年结果分别为1899 ± 31 Ma、1872 ± 31 Ma、1866 ± 29 Ma(图3c–图3e)。结合石榴子石的µ–XRF面扫描中Y元素分布图(可代表Lu元素分配趋势),以及其它主量元素分布图,判定上述样品的石榴子石Lu–Hf定年结果可近似代表它们的峰期年龄。各样品之间峰期年龄在误差范围内一致(图3f),指示该剖面中不同变质级别的岩石序列在近乎同期(1.90–1.86 Ga)经历了峰期变质作用。

图3 (a–e) 五台–阜平地壳剖面各变质级别中石榴子石Lu–Hf反等时线图,其中a–b为探马石地区变泥质岩(绿帘角闪岩相);c为五台石咀亚群变泥质岩(低角闪岩相);d为湾子表壳岩系变泥质岩(高角闪岩相);e为阜平正片麻岩变泥质岩(麻粒岩相);(f) 五台–阜平地壳剖面各变质级别中石榴子石Lu–Hf定年对比图

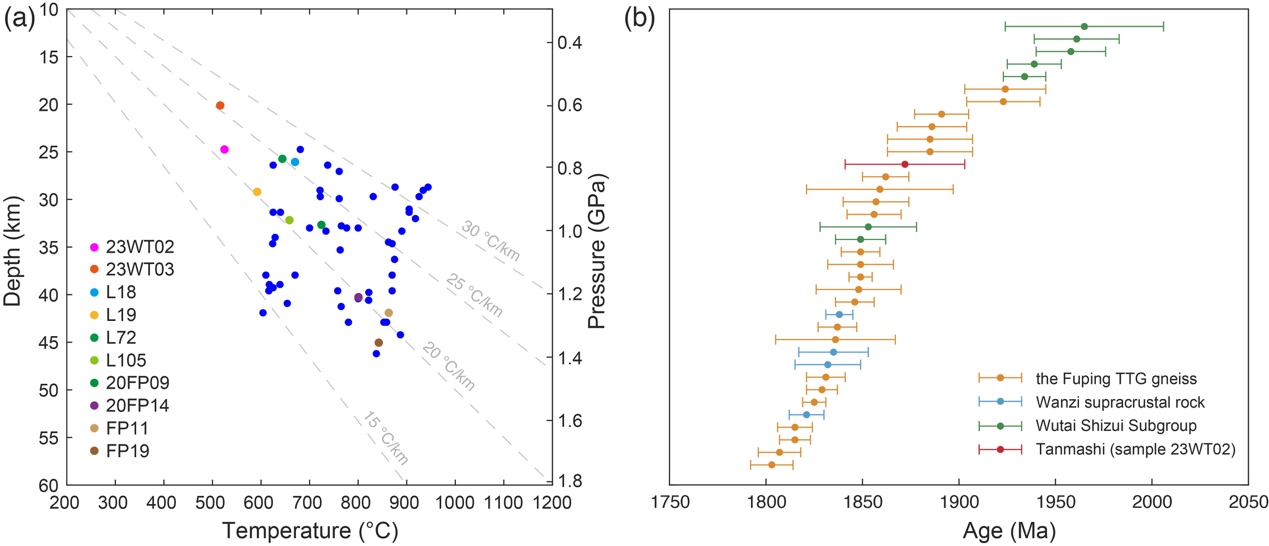

研究还汇总了五台–阜平地壳剖面已发表的变质峰期P–T条件和变质年龄数据(单颗粒锆石、独居石U–Pb定年),获得了整体的变质地温梯度为15–30 °C/km(图4a),变质年龄区间为1960–1810 Ma,约持续150 Myr(图4b)。其中,来自石咀亚群的最老年龄(~1960 Ma)被解释为进变质/峰期年龄,来自阜平正片麻岩的最年轻年龄(~1810 Ma)被解释为退变质年龄。因此,这个漫长的地质时间尺度(1960–1810 Ma)可能记录了跨越进变质–峰期–退变质阶段的区域变质作用。根据本研究中石榴子石Lu–Hf定年获得的峰期年龄1.90–1.86 Ga,推测进变质时代为1.96–1.90 Ga,退变质时代1.90–1.81 Ga。

图4 五台–阜平地壳剖面 (a) 峰期变质条件深度/压力–温度图;(b) 变质锆石/独居石U–Pb年龄统计图

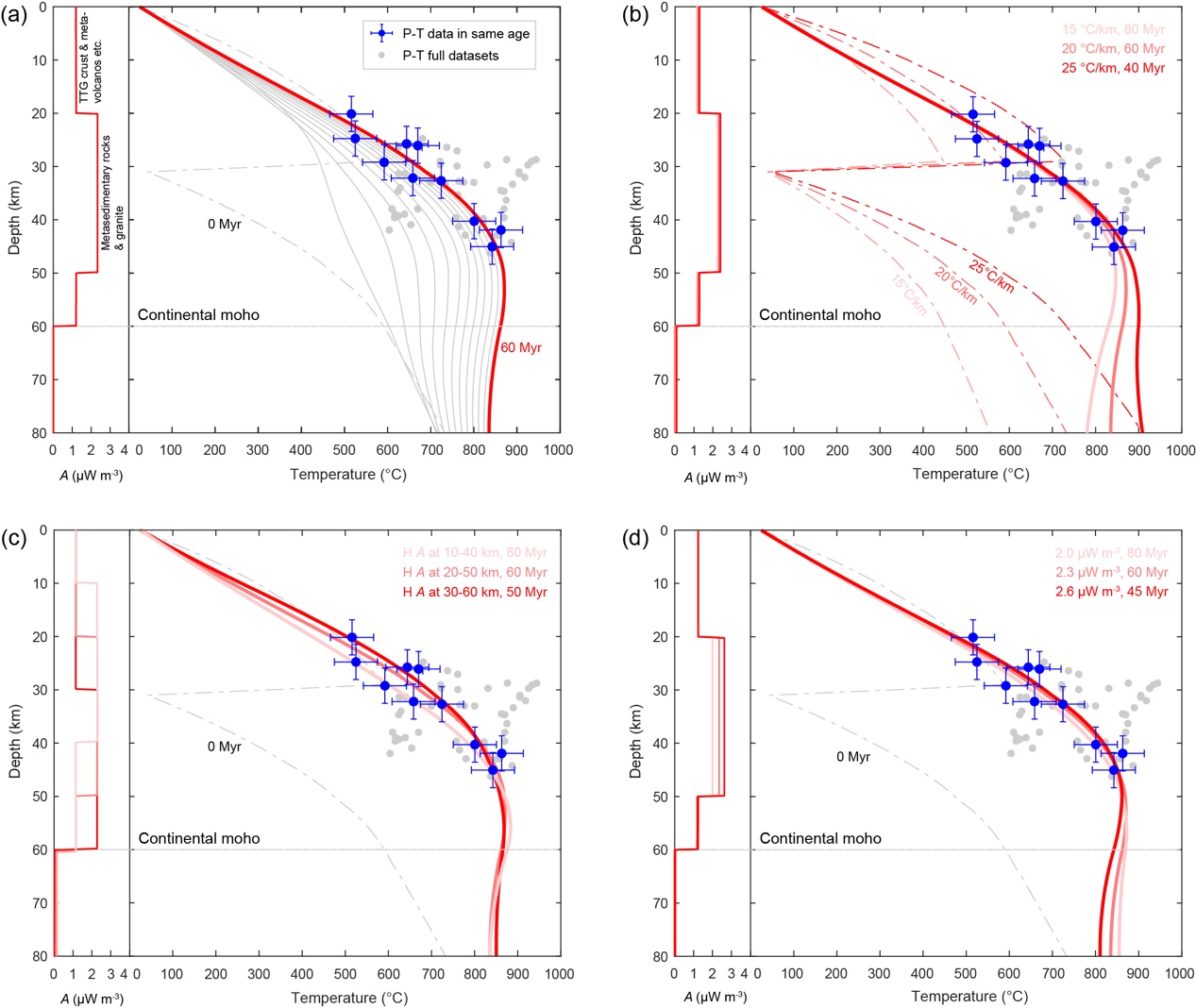

使用一维热模拟方法恢复五台–阜平地壳剖面的热结构以及进变质过程时间尺度。结合区域地质背景,该地区造山过程中热量的产生和再分配主要受到热传导和热产生(放射性生热、化学热)过程的控制。基于区域上各类岩石单元的出露比例、产状及其U、Th、K2O含量等数据,估算出地壳中的放射性生热值及分配情况;根据各类岩石单元的全岩主量元素成分,使用MAGEMin程序计算出相反应的热容值,量化了化学热的贡献。在热模型计算中,除了设置各类参数的平均值外(图5a),考虑到一些参数的不确定性,还设置了不同场景。如不同初始地温梯度(图5b)、较高放射性生热层的不同深度(图5c)以及放射性生热值(图5d)。结果表明,热模拟能较好地恢复剖面内的变质地温梯度,进变质时间尺度为40–80 Myr,中值约60 Myr,与上述年代学框架相符。

图5 五台–阜平地壳剖面晚古元古代碰撞事件地壳热演化模拟。 (a) 平均初始地温梯度、放射性生热值及深度;(b) 设置初始地温梯度为变量;(c) 设置放射性生热层深度为变量;(d) 设置放射性生热值为变量

该研究恢复了五台–阜平地壳剖面的热结构及造山过程时间框架,进变质、峰期、退变质时代分别为1.96–1.90 Ga、1.90–1.86 Ga和1.86–1.80 Ga。在1.90–1.86 Ga期间,整个地壳剖面同时达到了峰期变质条件,并在不同深度记录了绿帘角闪岩相–角闪岩相–麻粒岩相的变质作用。这可能对整个华北中部造山带的造山时限也具有启示意义——它可能是一个长寿命的造山带,反映了前寒武纪时期地球特殊的热状态与构造机制。

研究成果发表于国际学术期刊JP(刘嘉惠*,Jonas Kaempf,黄媚韵,Nicolas Riel,郭敬辉,黄广宇,陈林,焦淑娟,毛梦霞,Chris Clark,王娟,张谦,彭澎. Thermal Structure of a Paleoproterozoic Orogen: A case study from the Wutai–Fuping Crustal Section [J]. Journal of Petrology,2025. 66: 5. DOI: 10.1093/petrology/egaf043.)。研究获国家自然科学基金(42330304,42122018,42302220,42125206)、国家重点研发计划(2023YFF0803802)、香港研资局与中科院联合实验室基金(JLFS/P-702/24)、香港研资局研究资助基金(17308023)及香江学者计划(XJ2024025)共同资助。

刘嘉惠(博士后)

附件: