早侏罗世Toarcian期极热事件(~183 Ma)是中生代一次典型的全球变暖事件。该事件由剧烈的碳循环扰动引发,伴随大气CO2浓度的急剧上升和全球显著增温。期间,有机碳埋藏增强以及黑色页岩的大规模沉积,被认为是大气—海洋系统中多余碳去除的关键负反馈机制。这一机制在多个海洋地层中被广泛识别,尤其是在如欧洲海道等缺氧环境下,碳同位素负偏的启动往往对应于黑色页岩的开始沉积,并且碳同位素负偏至最负值时,对应着TOC达到最高值。

相比之下,陆地湖泊系统在该事件中的碳汇作用及其控制机制尚缺乏系统研究。尽管湖泊碳埋藏的总体通量相对较小,且部分陆源有机碳会随径流输入海洋,但由于湖泊沉积速率较快、氧化程度较低,且有机碳主要来源于陆地,具备较强的保存潜力,因此在特定水文—气候背景下可能成为重要的区域性碳汇。特别是在Toarcian快速变暖背景下,湖泊系统对气候扰动的响应及其碳埋藏效率可能具有显著的时空异质性,但相关驱动机制仍不明确,成为限制我们理解古碳循环反馈过程的关键科学问题。

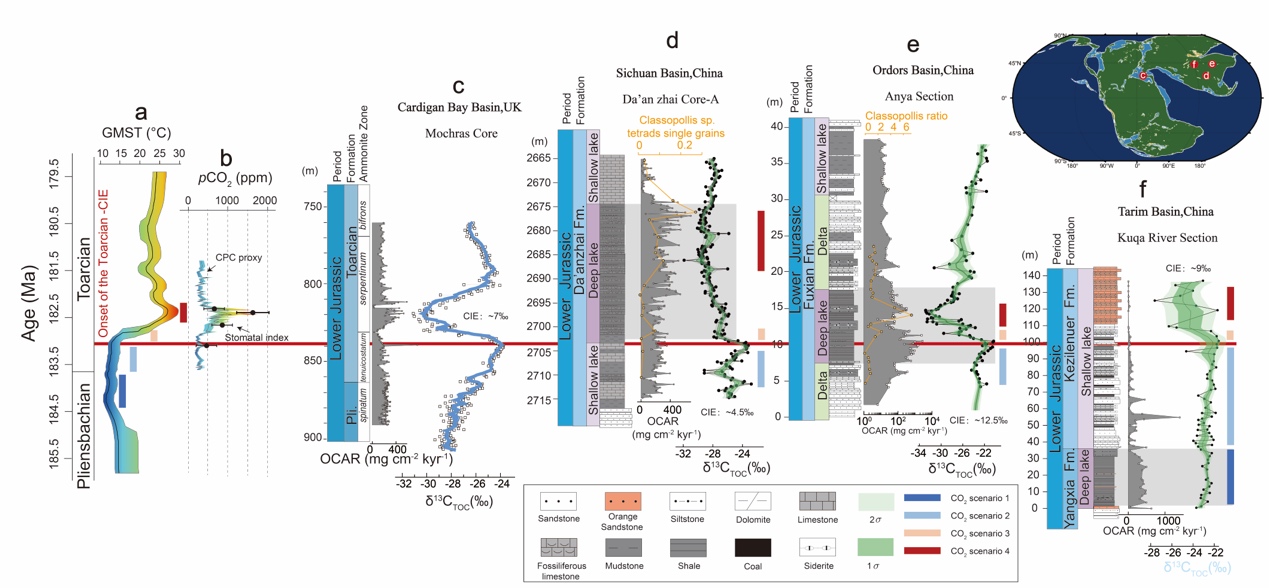

沉积地质记录表明,中国大陆塔里木盆地、鄂尔多斯盆地与四川盆地在Toarcian极热期前后均形成了富有机质的湖相黑色页岩,指示湖泊系统在碳循环调节中可能发挥了重要作用。然而,这三个盆地内的碳埋藏特征呈现出显著的时空差异(图1),主要表现为两个方面:

(1)黑色页岩的开始沉积与全球登时的碳同位素负偏启动之间的对应关系不一致;

(2)有机碳埋藏峰值与碳同位素最负值的对应关系不一致。

总体而言,从劳亚大陆东南缘向西北方向,黑色页岩的沉积时间相对于碳同位素负偏移的启动时间呈现出逐渐提前的趋势。然而,导致这一时空非均一性的控制机制尚不明确,仍需通过综合的模拟与地质证据加以深入探讨。

图1 早侏罗世Toarcian期的代表性海陆带剖面及其记录的碳同位素和有机碳埋藏速率变化

为揭示湖泊中碳埋藏的时空格局与驱动机制的关键控制因素,中国科学院地质与地球物理研究所的博士研究生邱若原、包秀娟特聘研究员、张旺高级工程师、王华建副研究员、刘牧副研究员、万博研究员、赵亮研究员、张瑞珍博士研究生,北京大学金之钧院士、胡永云教授、郭佳琦博士后、袁帅博士以及中国地质大学(武汉)David B. Kemp教授共同合作,收集汇编并计算了来自四川盆地大安寨组、鄂尔多斯盆地富县组和塔里木盆地阳霞组的有机碳埋藏速率,进一步将地质证据与地球系统模型(Community Earth System Model, CESM)和BIOME4植被模式相结合,从大气–陆地–岩石圈的角度探讨了在Toarcian期升温期间有机碳埋藏空间差异的控制机制。

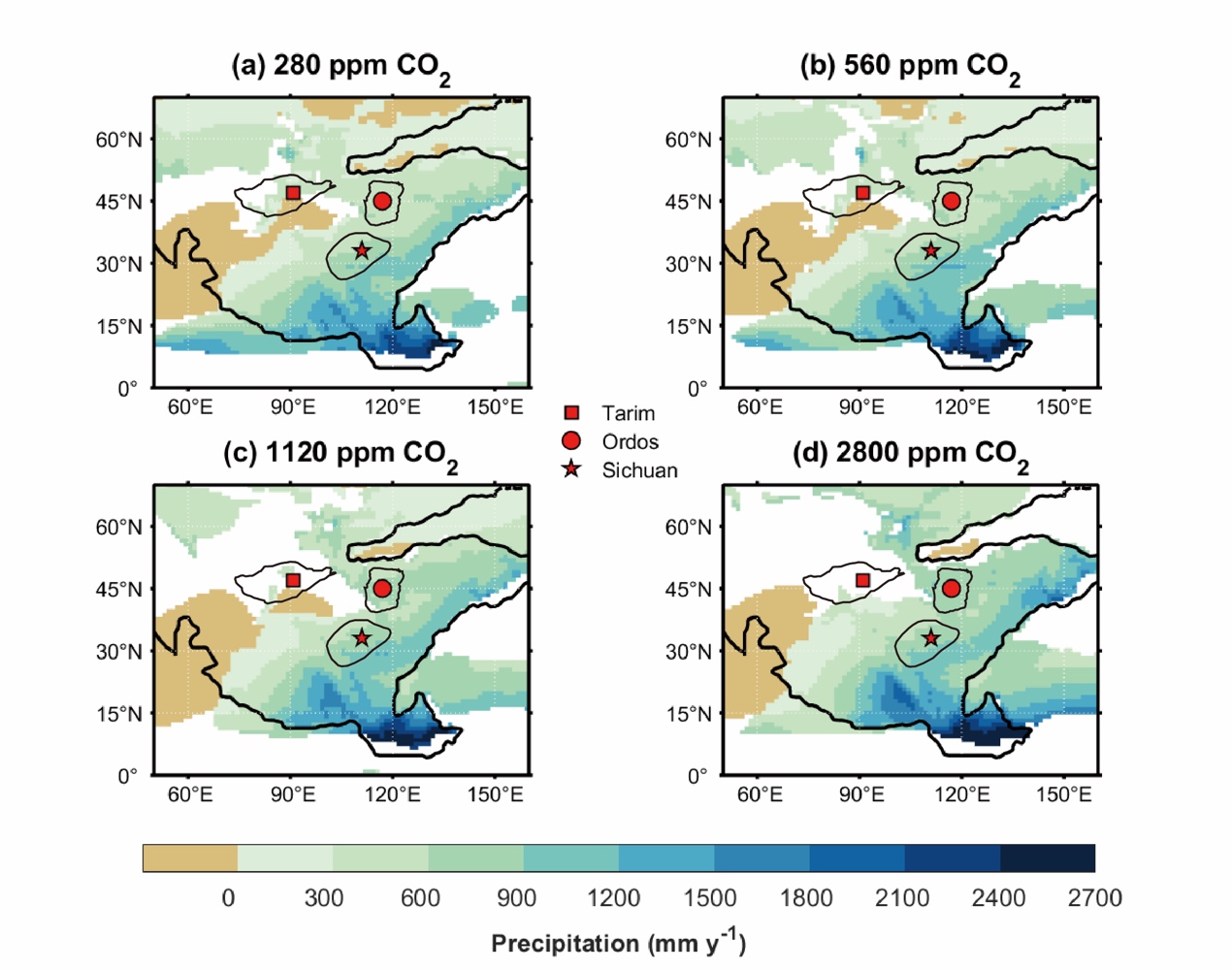

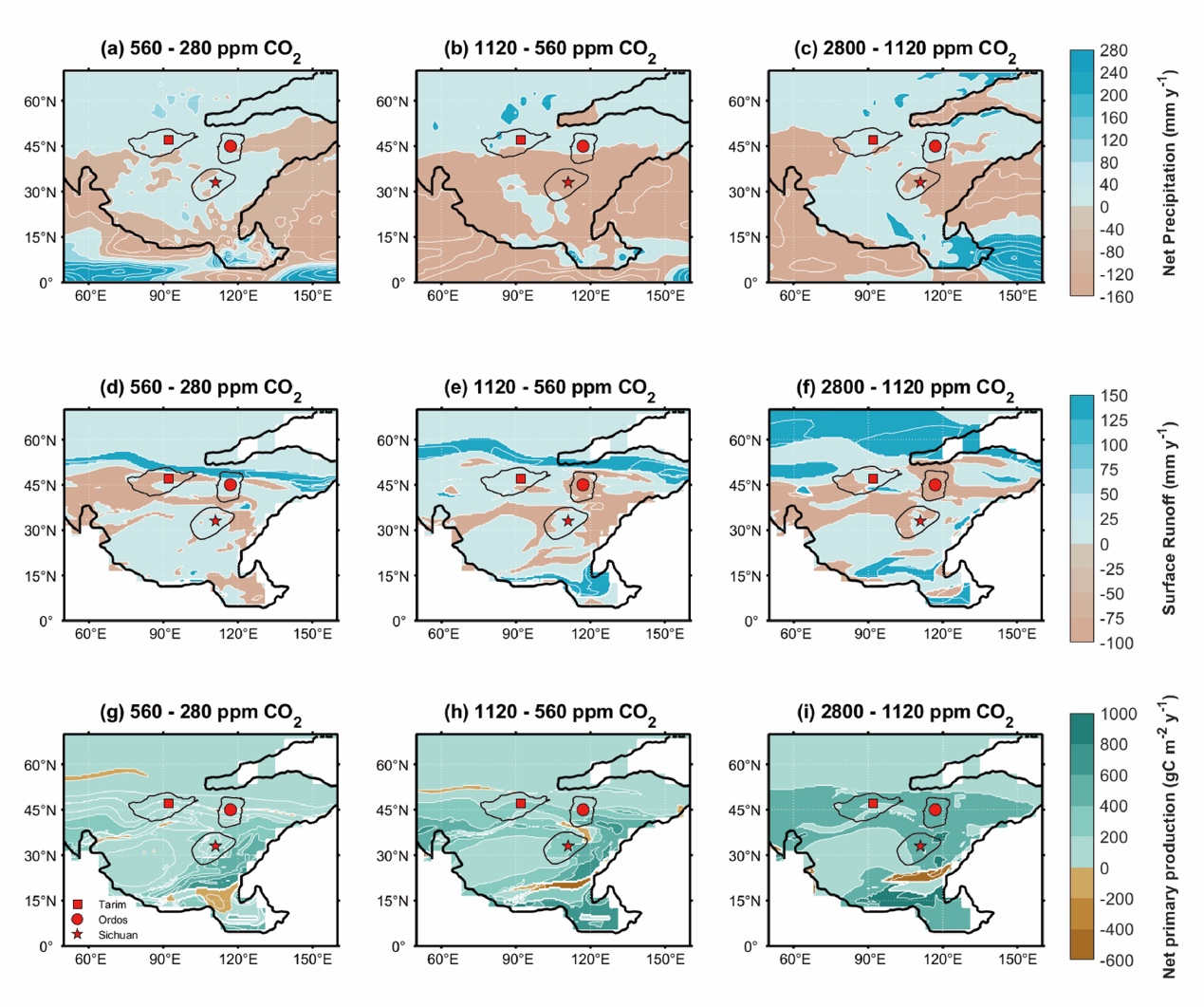

他们的研究表明,湖泊有机碳埋藏的关键控制因素并非陆地生产力本身,而是气候变暖背景下径流变化所驱动的湖泊水分通量与容纳空间的变化。模拟结果显示,与净降水相比,径流对湖平面变化的指示性更强,直接影响湖泊扩张与收缩,从而调控有机碳的保存潜力。升温背景下中纬度季风带的显著向极地迁移,进一步导致塔里木盆地从季风控制区转变为干旱区,显著影响其水分输入格局(图2)。在具体区域响应方面,三个典型的中国陆相盆地均显示有机碳埋藏速率变化与径流控制下的湖泊容纳空间高度一致。在四川盆地,pCO2上升至1120 ppm时,径流增加导致湖泊快速扩张,黑色页岩沉积开始并与全球负δ¹³C excursion 的启动同步;当CO2浓度升至2800 ppm时,NPP与湖泊水体体积的共同增加促使OCAR在δ13C最低点达到峰值。鄂尔多斯盆地则表现出在低CO2浓度(280–560 ppm)下,湖泊扩张优先响应于径流增加,使页岩沉积早于碳同位素负偏;而在高CO2阶段,径流减少使湖泊面积缩减,有机碳埋藏速率峰值反而出现在δ13C最低点之前。塔里木盆地同样展现了类似机制,即低—中CO2浓度阶段径流减少限制了湖泊扩张,导致黑色页岩沉积终止和有机碳埋藏速率下降(图3)。

图2 四种不同大气CO2浓度下的早Toarcian期陆地季风域的变化

图3 CESM-BIOME4模拟的早Toarcian期的净降水、径流和净生产力结果

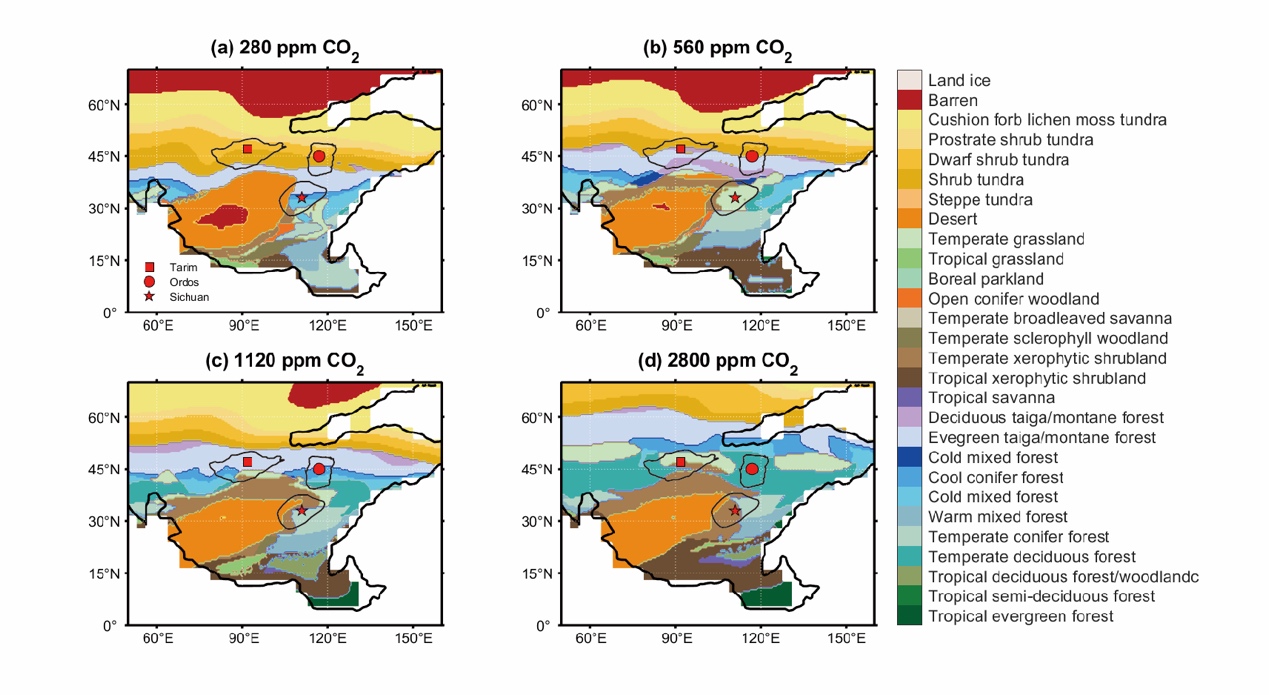

除水分通量外,变暖驱动下的植被更替亦深刻影响湖泊有机碳埋藏的空间格局(图4)。四川与鄂尔多斯盆地始终位于季风区内,其植被类型在CO2升高情境下变化较小,湖泊有机碳主要来源于湖内初级生产者(如藻类),碳埋藏依赖于径流携带的营养物质以维持水体生产力。而塔里木盆地则经历了由季风区向非季风区的转换,其有机碳主要依赖于外源高等植物输入,受植被类型变化与径流耦合的双重调控。低CO2浓度阶段(280/560 ppm),塔里木盆地处于季风控制下,夏季湿润促进短周期高等植物生长,变暖诱导的植被死亡释放大量有机残体,在强径流作用下促进有机碳向湖泊输送;而在高CO2浓度阶段(1120/2800 ppm)脱离季风影响后,降水趋于全年分布均匀,优势植被向耐旱型针叶林转变,生态系统更为稳定,植被波动性下降,导致可被运移的高等植物有机质供给减少。尽管此阶段部分地区径流有所增加,但由于有机质输入受限,有机碳埋藏速率未持续提升,湖泊碳埋藏能力受到抑制。

图4 BIOME4模拟的早Toarcian期的植被类型结果

这一研究从模拟的角度揭示了陆地有机碳空间差异埋藏的控制机制,强调了水分补给通量在湖泊有机碳保存中的重要性。这不仅加深了对地球自我调节能力的理解,也为当今全球变暖背景下的碳循环研究提供了启示。

研究成果发表于国学术期刊CEE(邱若原,包秀娟*,David B. Kemp,郭佳琦,袁帅,张旺*,王华建,刘牧,张瑞珍,万博,赵亮,胡永云,金之钧. Elevated atmospheric CO2 drove spatial variability in terrestrial organic carbon burial during the Toarcian hyperthermal [J]. Communications Earth & Environment, 2025, 6(1). DOI: 10.1038/s43247-025-02711-5.)。研究受地球多圈层相互作用的油气富集理论项目(THEMSIE04010101)、中国科学院战略性先导科技专项(B类)(XDB0710000)、国家自然科学基金(92255303, 42202162, 42302339)以及中国科学院地质与地球物理研究所重点部署项目(IGGCAS-202201)共同资助。

邱若原(博士生)

附件: