传统理论认为,部分熔融后的难熔型岩石圈地幔因挥发分丢失而极度贫水。然而,中国科学院地质与地球物理研究所苏本勋研究员联合国内外学者,对土耳其Bursa和Lycian蛇绿岩的40件地幔样样品(图1)进行了橄榄石的水含量测试,发现橄榄石含水量变化范围为5-169ppm,与难熔指标橄榄石Fo值(90-96)呈显著正相关(图2)。通过全球其他蛇绿岩及地幔捕掳体的系统分析,揭示水含量与Fo值的正相关在岩石圈地幔的普遍存在,即越难熔的组分越富水(图3)。这一发现远超此前预期,完全不同于熔体抽取或岩浆分异导致的负相关模式(图3),挑战了岩石圈地幔“干”的经典模型,揭示了其作为地球深部重要水储库的关键角色。

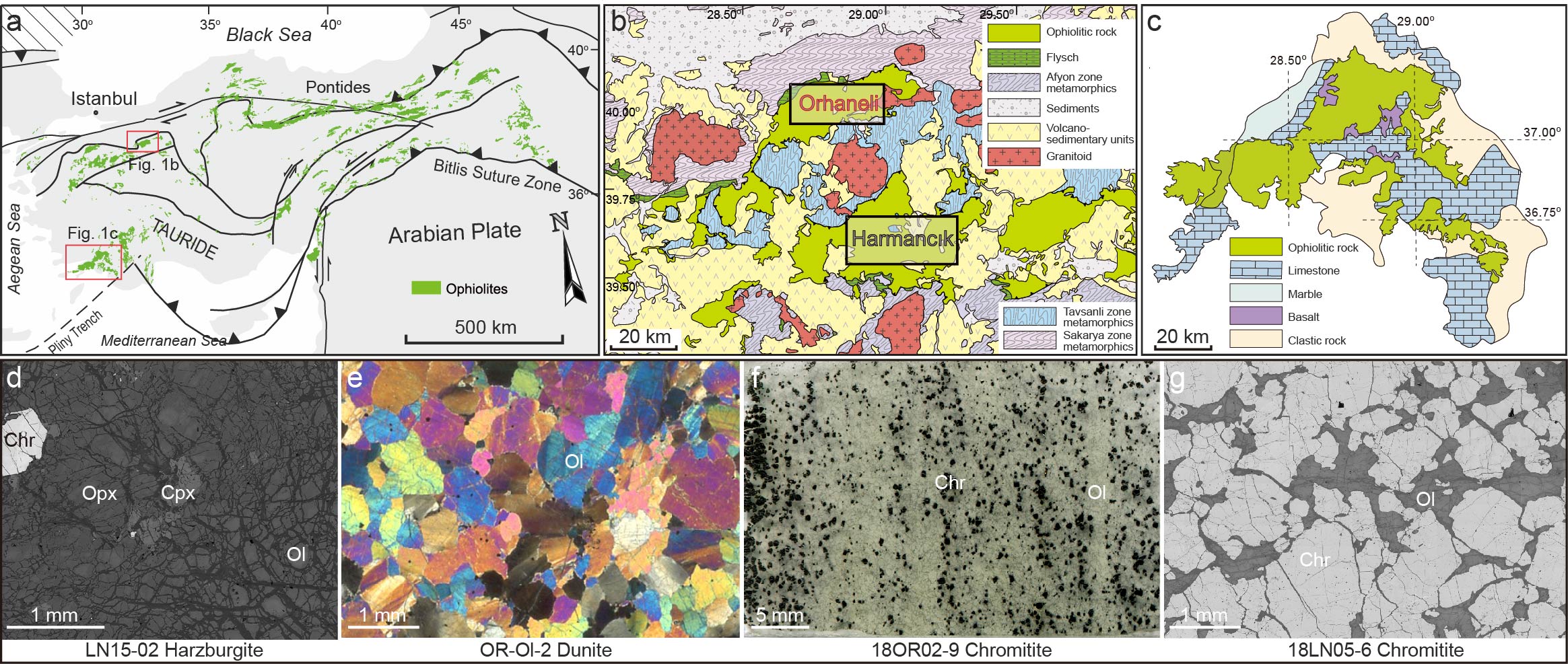

图1 土耳其蛇绿岩分布、Bursa和Lycian蛇绿岩地质简图及代表性样品岩石学特征

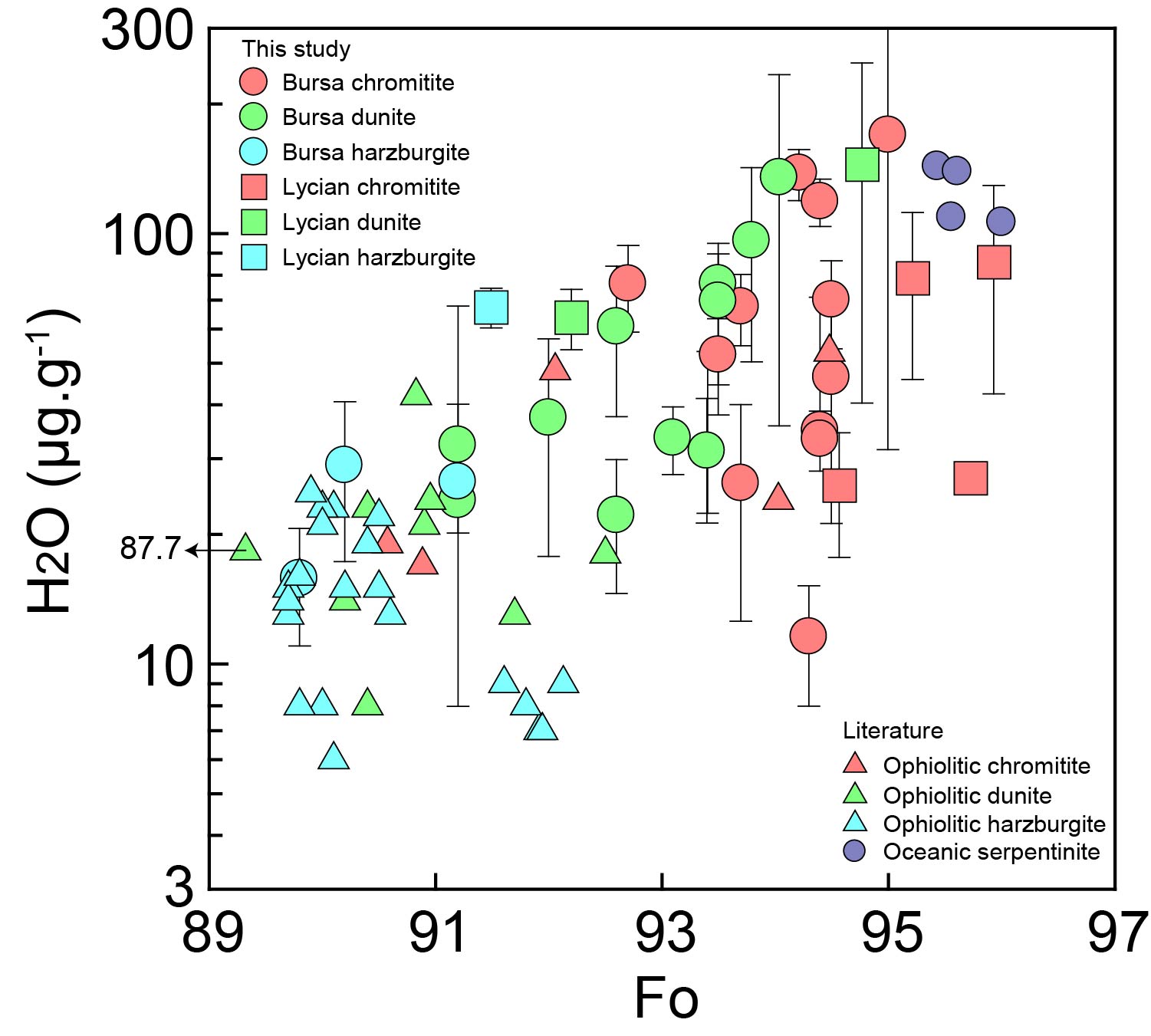

图2 蛇绿岩中地幔橄榄石的Fo与水含量的正相关关系

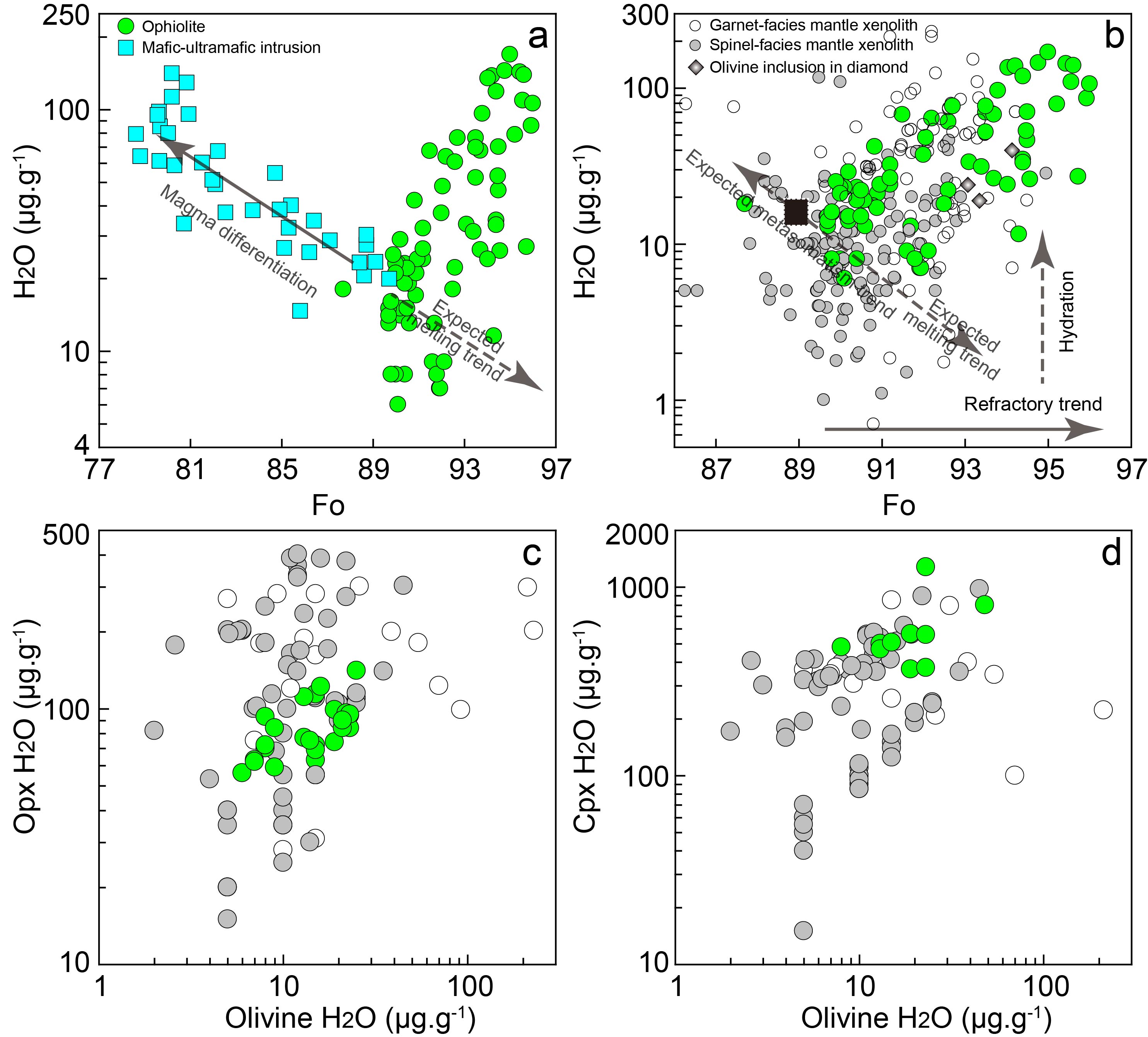

图3 蛇绿岩和地幔捕掳体与侵入岩中橄榄石的Fo值与水含量相关性对比,以及橄榄石与辉石的水含量相关性图解

该研究提出熔体抽取后的即时水化作用是主控因素,而难熔橄榄石富水的主要原因包括:

(1)热力学条件:高压、高温及俯冲带高氧逸度环境促进橄榄石晶格缺陷生成,提升储水能力;

(2)矿物竞争效应:难熔地幔中单斜辉石/斜方辉石含量锐减,削弱其与橄榄石对水组分的竞争,使橄榄石成为主要赋存矿物(图3);

(3)扩散稳定性:高Fo橄榄石中氢扩散速率比富铁橄榄石低1个数量级,利于长期保水。

难熔岩石圈地幔富水特征的发现具有重要的地球动力学意义:

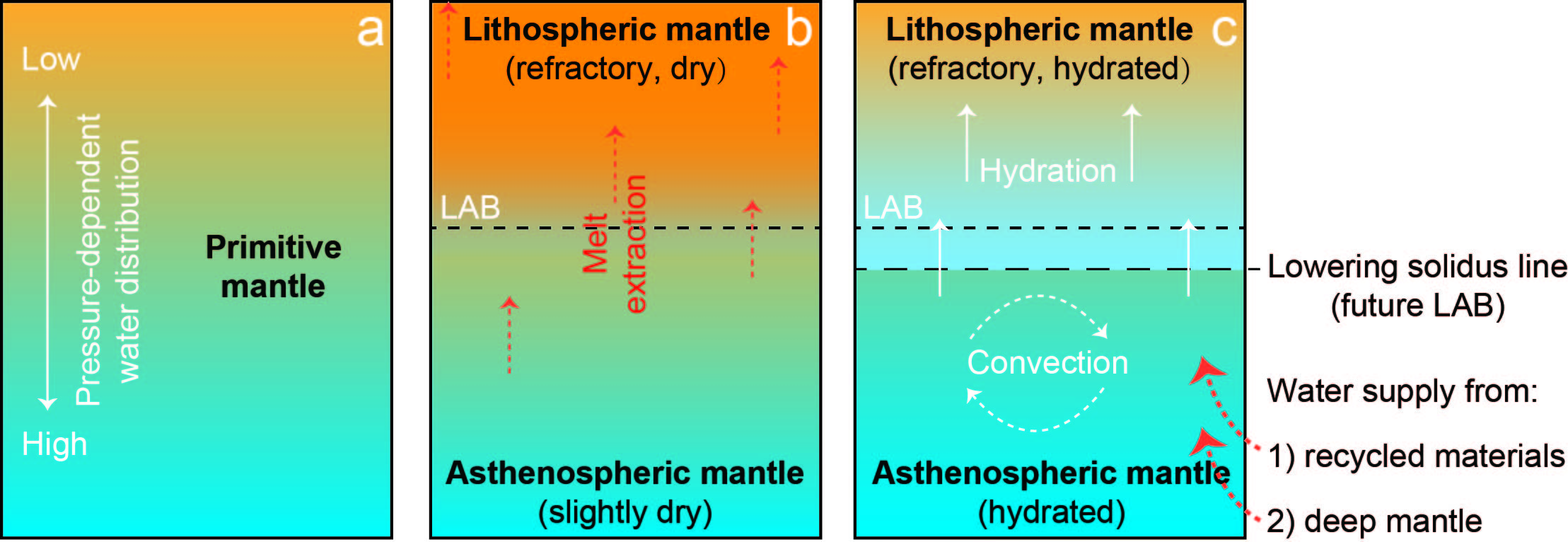

(1)水-熔融反馈循环:水渗入降低难熔地幔固相线温度,诱发反复熔融,进一步促进难熔残留体形成,同时驱动岩石圈地幔增厚(图4);

(2)全球水循环枢纽:俯冲带深部或地幔再循环物质持续供水,使难熔岩石圈成为长期稳定的深部水库(图4);

(3)俯冲带特殊性:蛇绿岩中地幔橄榄石含水量甚至与大陆石榴石相橄榄石相当,揭示俯冲环境水化强度更高。

该研究建立了“熔融-水化”协同演化的新范式(图4),阐明了岩石圈地幔通过水循环实现自我改造与增生的关键过程,为理解地球内部水分布、板块构造及岩浆活动提供了全新框架。

图4 地幔水分布及岩石圈地幔形成过程中水迁移的示意图

研究成果发表于国际学术期刊GPL (苏本勋,张万峰,潘旗旗,白洋,崔梦萌,刘霞,Ibrahim Uysal,夏小平,顾笑龑. Water storage in the refractory lithospheric mantle[J]. Geochemical Perspectives Letters,2025, 36: 23-27. DOI: 10.7185/geochemlet.2530.)。研究得到国家自然科学基金(42350001、42302062和92462305)的资助。

附件: