陨石撞击是贯穿类地天体形成和后续演化的重要营力。撞击事件不仅会造成高温高压改造类地天体的地貌,还会为天体带来不同来源的物质输送,是类地天体水和挥发分的重要来源。遥感观测表明月球表面有上百万个撞击坑,这与返回的月球样品中存在的大量冲击玻璃和冲击角砾相吻合,都暗示了月球曾被广泛且强烈的撞击改造,接受了大量月外物质的添加。然而,直接从月球样品中辨别出的月外陨石却非常有限,这导致月外物质向月球输送的历史和影响很难得到有效约束。

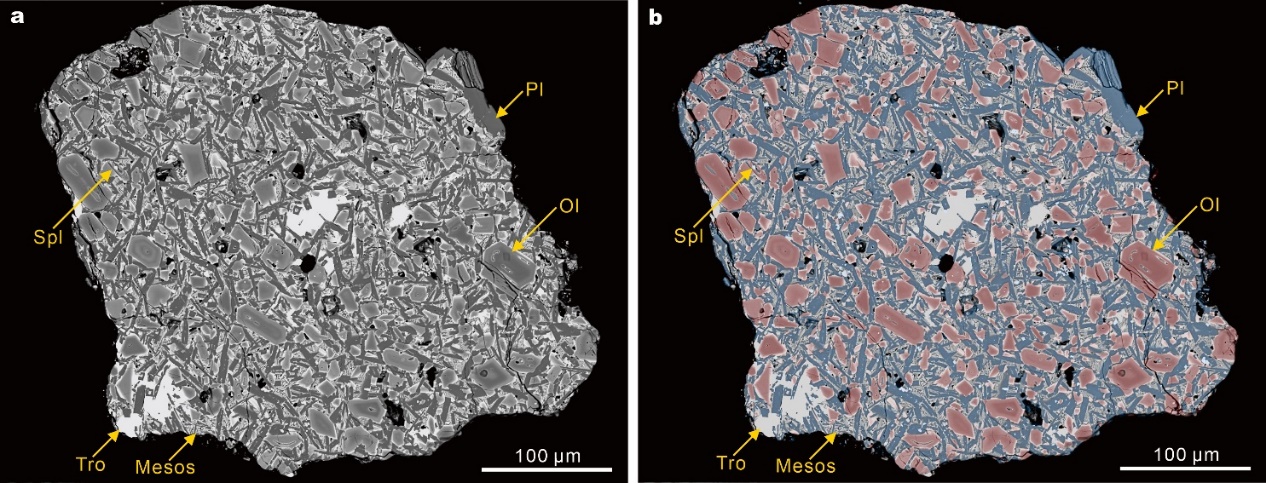

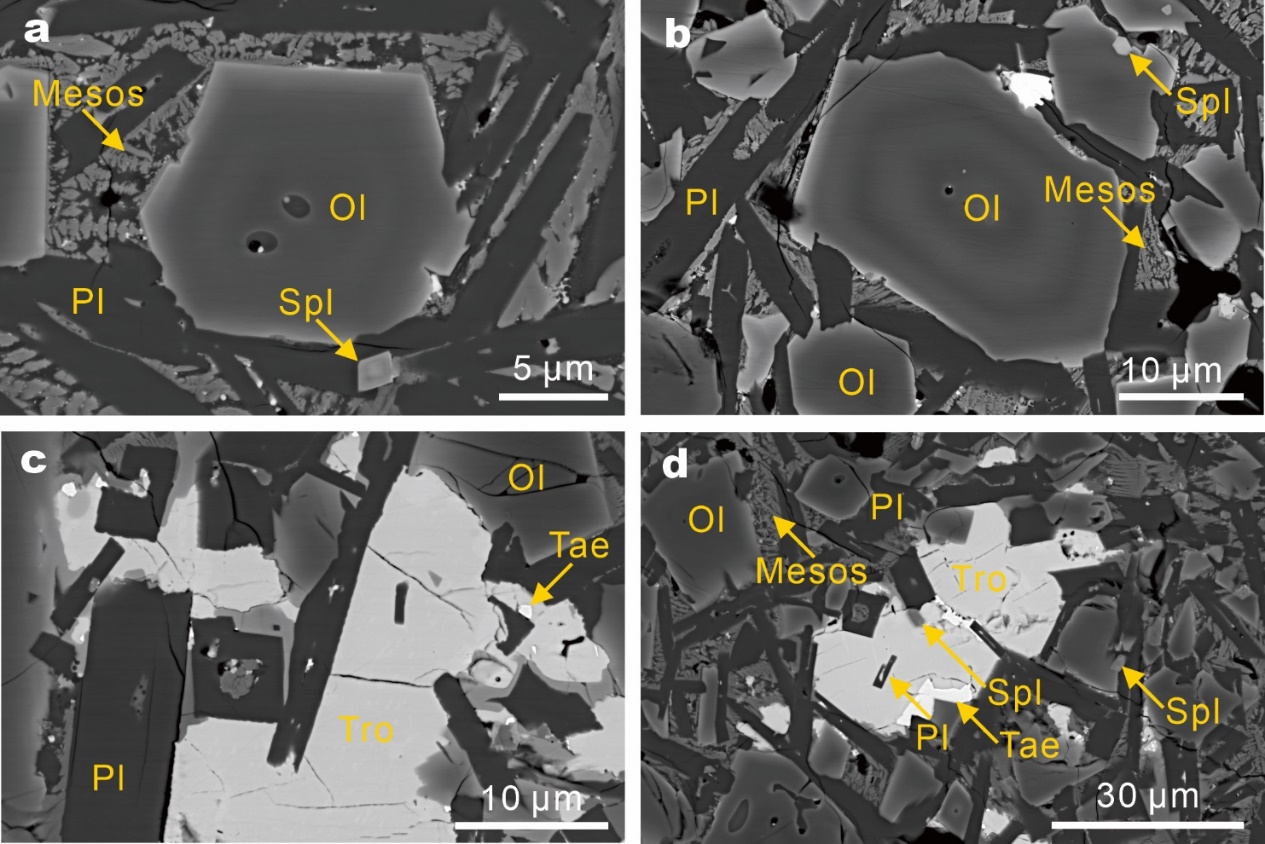

中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室以及行星科学与前沿技术重点实验室的李林曦博士在胡森研究员、陈意研究员、吴福元研究员的指导下对中国嫦娥六号(CE6)月壤中存在的一颗含尖晶石橄长质岩屑(图1)开展了岩石成因学的研究工作。在岩相观察上,该颗粒表现出显著不同于CE6本地月海玄武岩的结构特征,主要由橄榄石和斜长石组成(图1)。然而,这颗岩屑并不具备月球镁质岩套中橄长岩的粗粒堆晶结构。结合该岩屑中橄榄石的振荡环带以及陨硫铁和铁镍金属的分布(图2),研究团队初步推测它与冲击作用有关。

图1 嫦娥六号样品中含尖晶石的橄长质岩屑。(a)背散射图片;(b)能谱扫描图片。图b中红色和蓝色深浅分别对应镁元素和铝元素的浓度高低。Spl:尖晶石;Ol:橄榄石;Pl:斜长石;Tro:陨硫铁;Mesos:末期充填物

图2 含尖晶石橄长质岩屑的岩相特征。(a)含有熔体包裹体的正环带橄榄石;(b)具有振荡环带的橄榄石;(c-d)岩屑中的陨硫铁和铁镍金属。Spl:尖晶石;Ol:橄榄石;Pl:斜长石;Tro:陨硫铁;Mesos:末期充填物;Tae:镍纹石

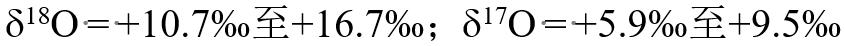

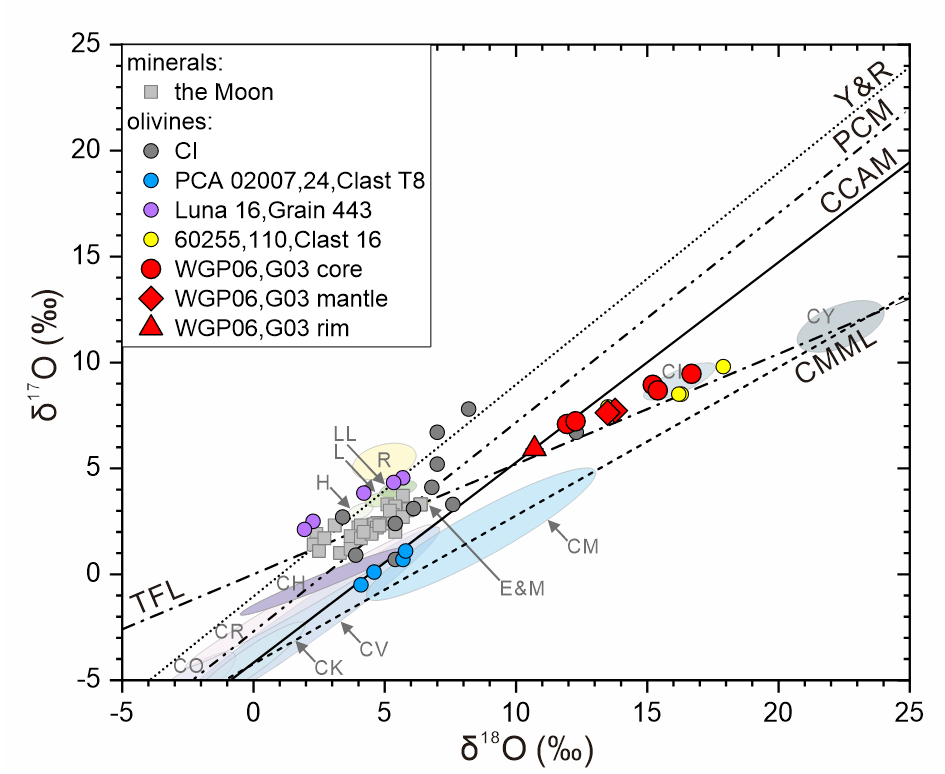

研究团队随后采用电子探针(EPMA)、离子探针(SIMS)、和激光剥蚀等离子质谱(LA-ICP-MS)分别对该岩屑的矿物成分、橄榄石的三氧同位素、以及全岩的化学组成进行了测试。样品中橄榄石和斜长石的微量元素和月球火成岩相比存在明显差异。橄榄石的三氧同位素组成相较于月球岩浆矿物也显著更重( ,图3)。值得注意的是,研究样品中橄榄石的氧同位素组成和测试位置可能具有相关性:橄榄石的核部更加亏损16O,具有类似CI或CY型碳质球粒陨石的氧同位素组成;而橄榄石的边部则相对接近月球岩浆矿物的同位素组成(图3)。结合样品中橄榄石的振荡环带结构,研究推测部分橄榄石的核部可能是残余的月外陨石物质,它们具有显著不同于月球的微量元素和三氧同位素特征。而陨石冲击导致的高温高压可能熔融混合了月外陨石和月球的靶区岩石,在随后的快速冷却过程中形成了该研究样品的岩相结构。

,图3)。值得注意的是,研究样品中橄榄石的氧同位素组成和测试位置可能具有相关性:橄榄石的核部更加亏损16O,具有类似CI或CY型碳质球粒陨石的氧同位素组成;而橄榄石的边部则相对接近月球岩浆矿物的同位素组成(图3)。结合样品中橄榄石的振荡环带结构,研究推测部分橄榄石的核部可能是残余的月外陨石物质,它们具有显著不同于月球的微量元素和三氧同位素特征。而陨石冲击导致的高温高压可能熔融混合了月外陨石和月球的靶区岩石,在随后的快速冷却过程中形成了该研究样品的岩相结构。

图3 研究样品的橄榄石三氧同位素组成。图中阴影区域为不同陨石样品的氧同位素组成。研究样品如红色点所示,相较于月球岩浆矿物显著富集重氧同位素,表现出和CI型或CY型球粒陨石类似的特点

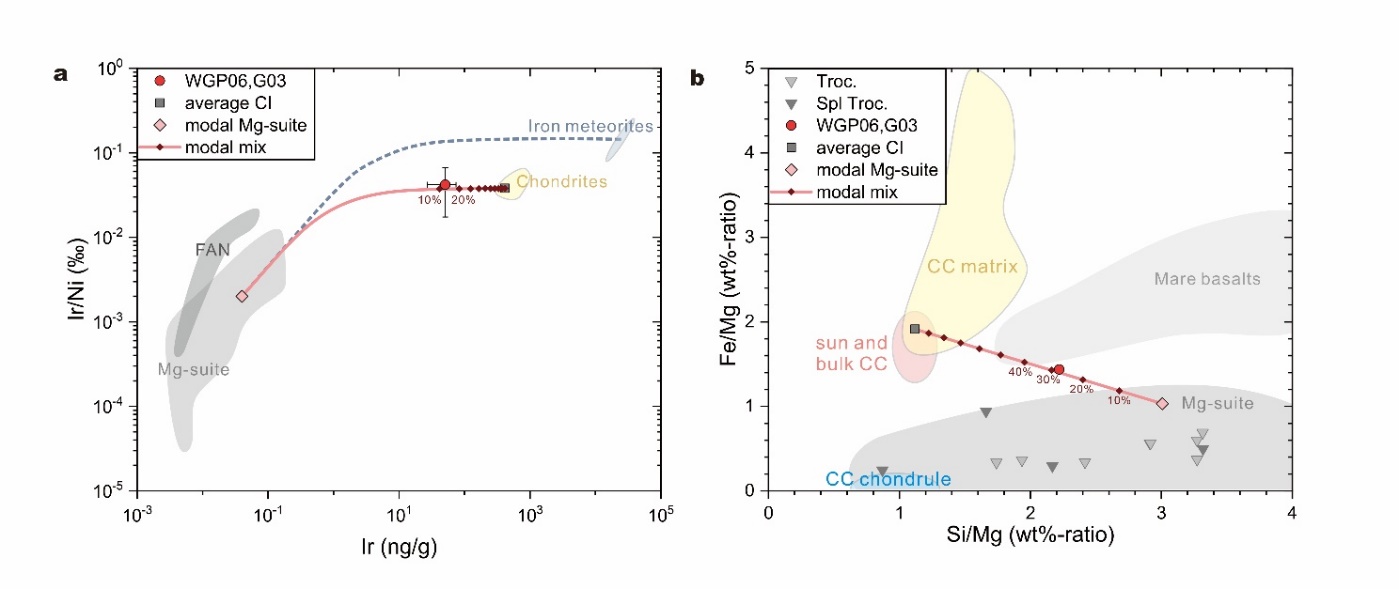

进一步的成因约束由全岩的化学组成提供。研究样品的全岩成分具有异常高的铱元素含量(Ir = ~50 纳克/克,图4),高出月球火成岩两个数量级。研究进一步构筑了定量的月球物质和碳质球粒陨石组分的混合模型,用以解释该特殊橄长质岩石的成因(图4)。通过全岩的稀土元素配分以及三氧同位素组成,模型分别采用了月球镁质岩套苏长岩和CI或CY型碳质球粒陨石作为混合的前体物质。计算表明,约10%-30%的碳质球粒陨石与90%-70%的月球镁质岩套苏长岩混合,可以产出研究样品的全岩组成。综上,这颗含尖晶石的橄长质岩屑被归因为CI或CY型碳质球粒陨石冲击月球镁质岩套发生熔融混合后快速冷却结晶的产物。

图4 基于研究样品全岩成分的两端元混合模型。(a)全岩铱和镍含量约束的混合模型;(b)全岩主量元素约束的混合模型

此项研究首次报道了嫦娥六号样品中含有碳质球粒信号的冲击产物,并提供了多种评估月外物质加入比例的约束方法。研究预测这类与冲击混合关联的成岩过程在月表并不罕见,是形成月球特定岩石类型(如:遥感观测的含粉色尖晶石的橄长质岩石)的重要方式。此外,碳质球粒陨石含有水和挥发分,与之相关的冲击过程会为月球输送水等挥发分物质,可能是月球极区水冰的潜在来源。该研究成果为月球经历的陨石冲击历史提供了新的案例,为撞击作用对月球的影响提供了新的约束。

研究成果发表在国际学术期刊Icarus(李林曦,邱梦凡,胡森*,惠鹤九,陈意*,李秋立,杨蔚,何雨旸,吴石头,王浩,唐国强,张迪,贾立辉,谷立新,何会存,高宇冰,高亮,周湛,林杨挺,李献华,吴福元*. Delivery of carbonaceous materials to the Moon [J]. Icarus, 2025, 444: 116802. DOI: 10.1016/j.icarus.2025.116802.)。研究受国家自然科学基金委(42241104,42125303)、中国国家博士后创新人才支持计划(BX20240365)和研究所重点部署(IGGCAS-202401,202204)项目共同资助。样品由中国国家航天局提供。

李林曦(博士生)

附件: