全球变暖持续加剧,对未来增温后果的准确评估成为当前气候变化研究的关键任务。中中新世大暖期(约17.0–14.7 Ma)以大气CO2浓度达600–1100 ppmv、全球平均温度较现今高5–11℃为特征,被视为未来增温图景的重要相似型。现有观点认为,中中新世大暖期的出现起因于哥伦比亚火山的大规模喷发所引发的碳排放,而暖期终结则可能与大陆风化增强及有机碳埋藏有关。然而,全球海洋同位素记录显示,中中新世风化作用呈平稳增强趋势,并未出现显著波动,同时全球有机碳埋藏率甚至处于中新世时期的低值阶段,这与东亚地区多个陆地和海洋记录所显示的区域性风化增强存在明显矛盾。因此,大陆风化是否作为中中新世大暖期终止的关键机制,尚需更多证据加以系统检验。

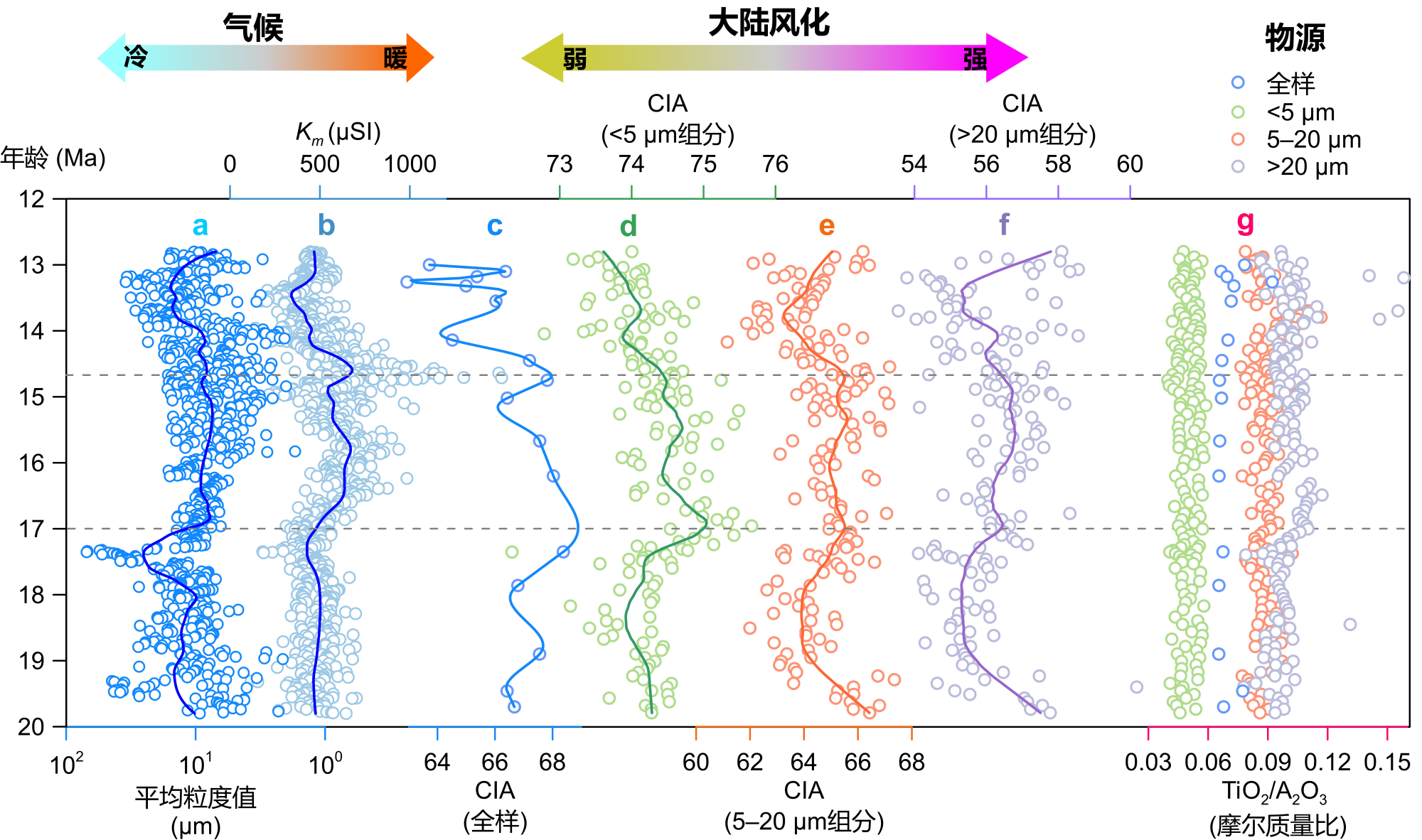

针对这一科学问题,中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室环境演变与碳循环学科中心吴佳斌博士、郭利成副研究员、熊尚发研究员、杨石岭研究员、姜文英研究员等联合多个研究所和高校合作者,以东亚中新世红黏土KMG剖面为研究对象,通过提取不同粒径组分(<5 μm、5–20 μm和>20 μm)的地球化学指标,在高精度年代框架下重建了中中新世大陆风化历史(图1)。研究系统评估了物源变化、沉积分选及成岩作用对风化指标的潜在影响,确认<5 μm组分几乎不受粒级效应的干扰,能可靠反映剖面化学风化强度变化。

图1 KMG剖面气候、风化和物源记录。(a)平均粒径;(b)体积磁化率(Wu et al.,2019);(c–f)全样和不同粒径组分的化学风化强度;(g)指示物源的TiO2/Al2O3摩尔质量比

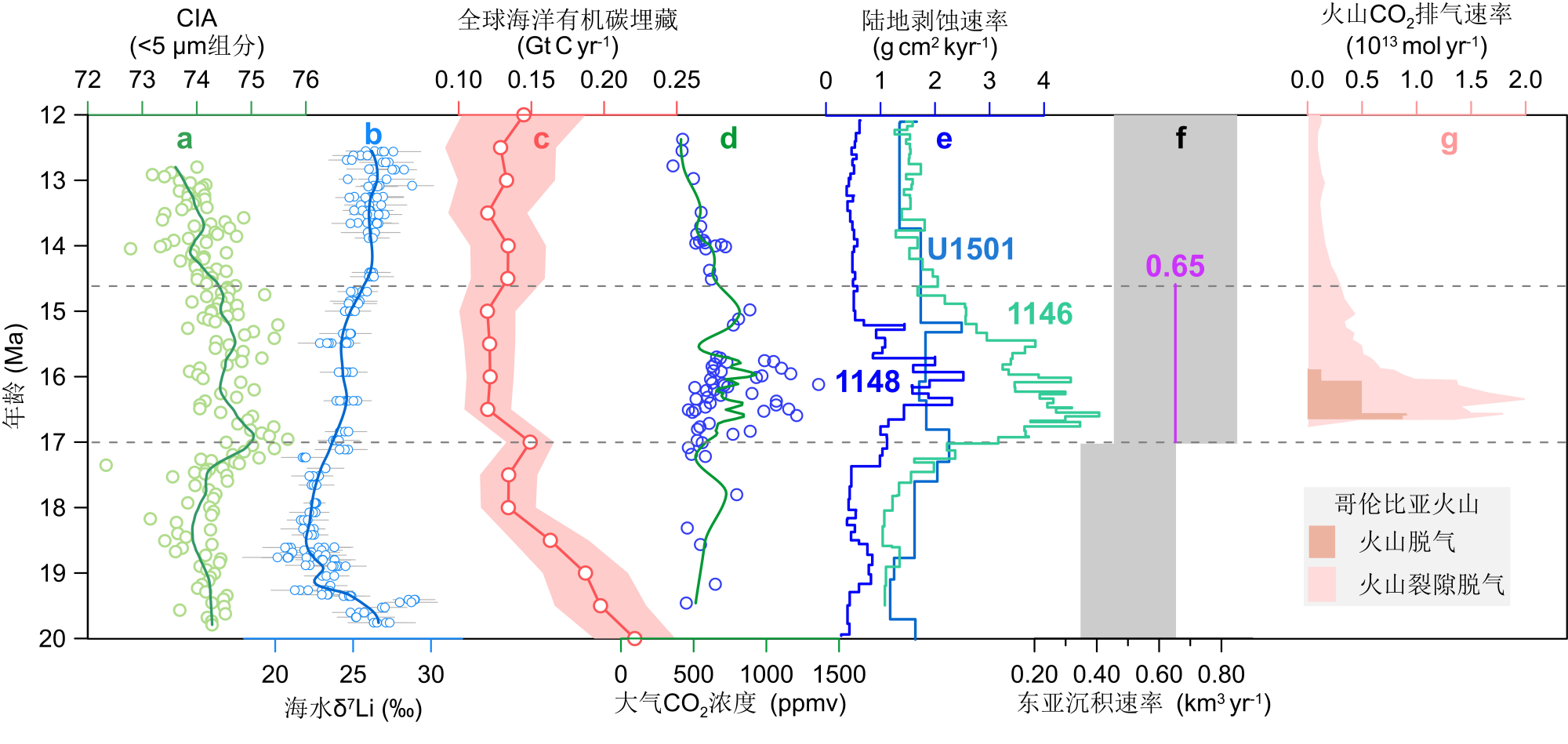

研究结果显示,中中新世大暖期东亚地区硅酸盐风化作用显著增强,同时该区域剥蚀速率上升。然而,同一时期全球风化通量与有机碳埋藏并未出现同步增加,甚至后者处于中新世的低谷水平(图2a–图2f)。通过碳循环定量重建,研究团队估算出哥伦比亚火山喷发期间碳释放量为15,039–43,483 GtC(图2g),而东亚区域因硅酸盐风化增强导致的碳吸收量达9,473–21,528 GtC(已扣除背景风化碳吸收量17,222 GtC)。结合非洲与北美同期大陆风化亦增强的证据,中中新世大陆风化导致的碳消耗总量超过火山碳排放的50%。这表明,大陆风化增强很可能是驱动中中新世大暖期终结的关键机制。

图2 KMG剖面风化与中新世全球记录对比。(a):KMG剖面风化强度;(b)海水Li同位素组成(Misra and Froelich,2012);(c)海洋有机碳埋藏通量(Li et al.,2023);(d)大气CO2浓度(Rae et al.,2021);(e)南海钻孔记录的陆地剥蚀速率(Clift,2006;Wan et al.,2009,2025);(f)东亚沉积速率(Métivier et al.,1999);(g)哥伦比亚火山直接和裂隙脱气速率(Black et al.,2024)

该研究通过揭示中中新世深部碳释放与表层碳消耗的平衡关系,凸显了大陆风化的重要气候反馈作用,为理解地史增温期气候转型机制提供了关键证据。同时,研究成果也对预测当前全球变暖背景下碳循环响应及制定减排策略具有重要参考价值。

研究成果发表于国际学术期刊GRL(吴佳斌,郭利成*,熊尚发,杨石岭,杨肖肖,张瑜,张曼,张巧文,崔静怡,姜文英,张斌. Enhanced continental weathering contributed to the termination of the Middle Miocene Climatic Optimum [J]. Geophysical Research Letters,2025,52(17):e2025GL118302. DOI: 10.1029/2025GL118302.)。研究得到国家重点研发计划项目(2022YFF0800800)、中国科学院战略性先导项目(XDB0710000)、国家自然科学基金项目(42477217)和中国科学院地质与地球物理研究所自主部署项目(IGGCAS-201905)联合资助。

吴佳斌(博士生)

附件: