在全球能源问题紧张和气候变暖背景下,地热能作为一种分布广泛的清洁可再生能源近年来备受关注。随着向地球深部要热的需求增加,岩土体中的裂隙被愈加重视。在深部致密条件下,低渗孔隙对地热流体的影响逐渐降低,天然和人工裂隙成为主要的渗流换热介质。它们通常相互交错形成错综复杂的裂隙网络,裂隙网络的分布和形态都会极大地影响地热流体的传热过程,然而是否裂隙越长越密便会加强热对流?其背后的驱动机理尚不清楚,这是地热能开发向深层进军的关键科学问题。

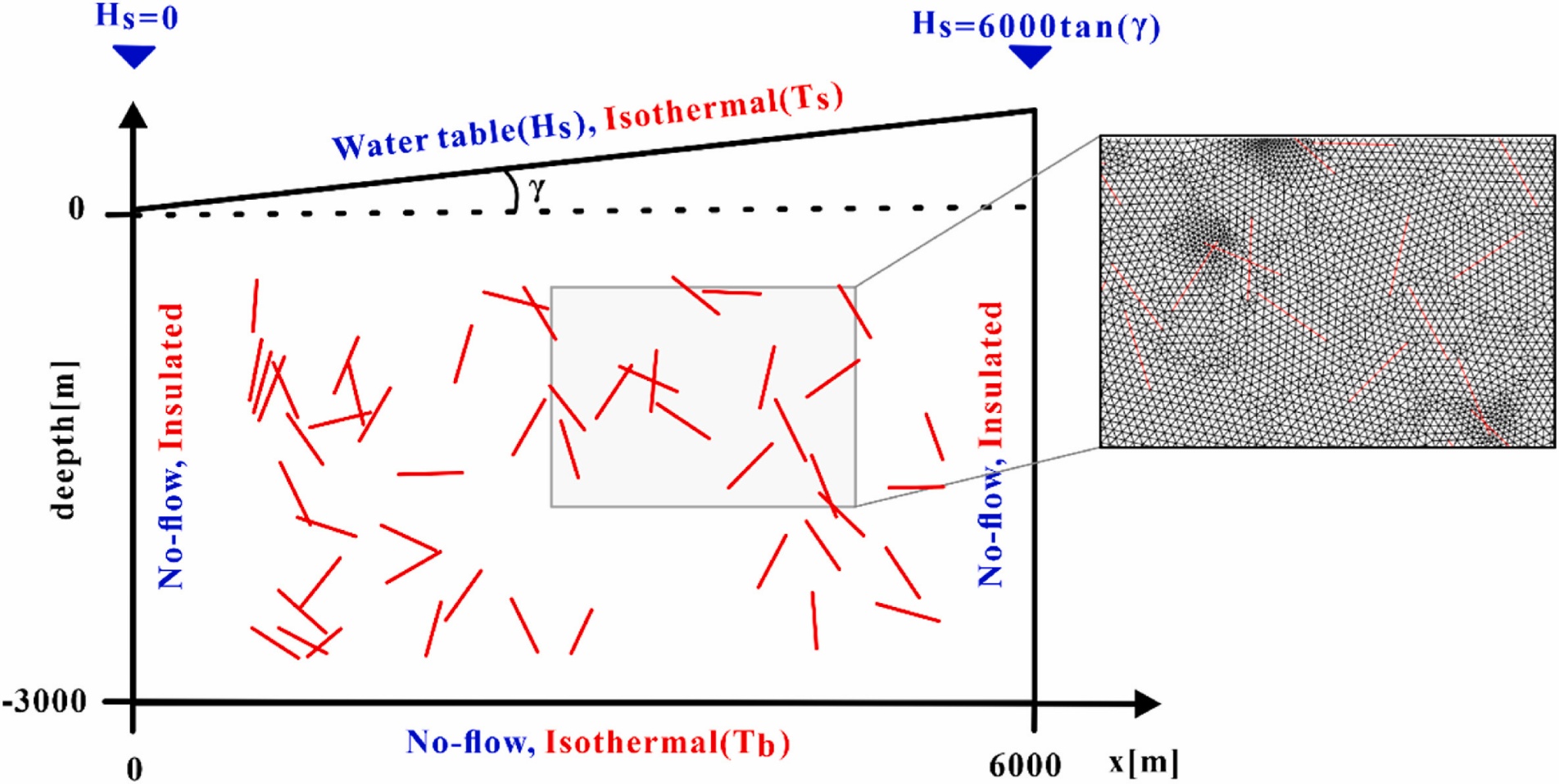

中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室地质工程学科中心水文地质与地热资源组的博士生董远卓与导师孔彦龙研究员,联合庞忠和研究员,中国石油大学(北京)黄永辉副教授等,利用COMSOL软件建立了二维随机裂隙渗流传热模型,通过改变温度梯度,结合温度场分布、Rayleigh数,定量评估了自由热对流和强制热对流的相互作用,并通过自定义的地热系统采热效率探究了盆地尺度裂隙网络的几何形态对地热能开采的影响(图1)。

图1 数值模型及不同裂隙平均长度下的模拟结果。(A)裂隙平均长度为0,代表多孔介质模型;(B-F)裂隙平均长度分别为100、200、300、400和500米,其中(F)中的白色箭头指示了优势通道

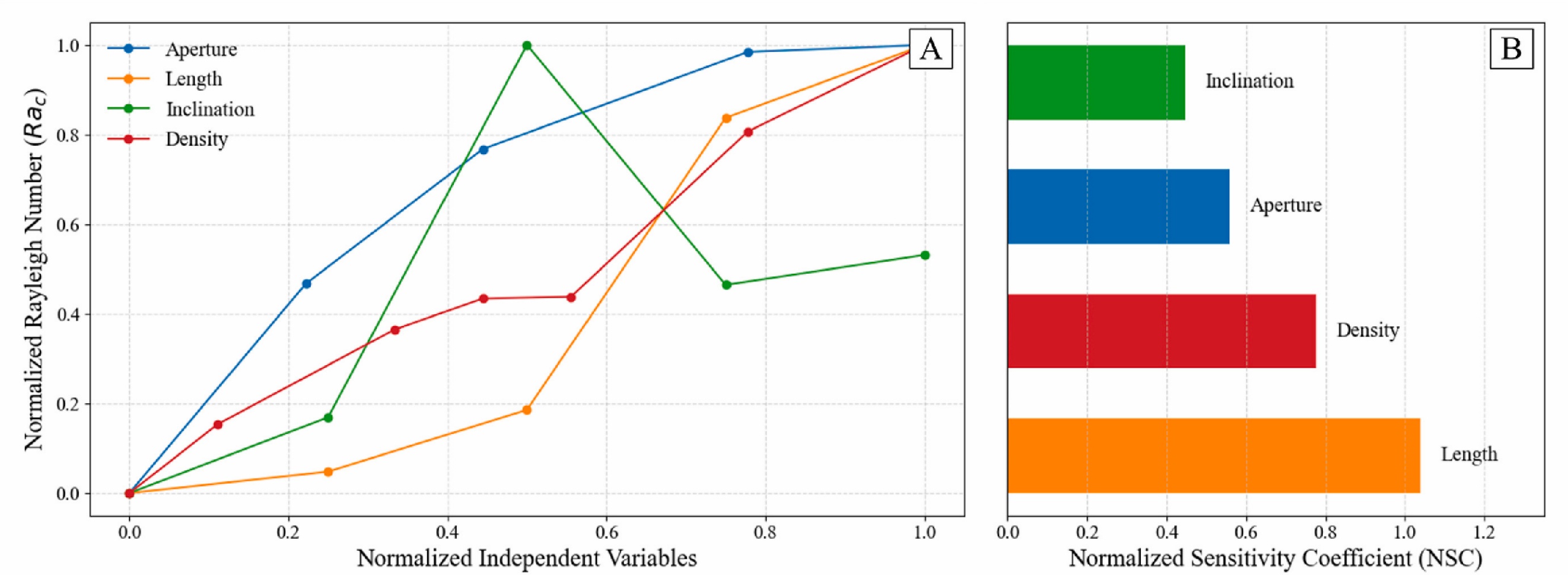

结果表明,裂隙的存在会显著改变温度场,形成不规则的热边界层和局部羽流,且通常开度更小、更短、更水平、数量更少的裂隙网络更有利于自由热对流发生:在他们的情景中,增大裂隙开度会促进强制热对流,但当开度大于0.08 m时,裂隙内部出现非层流的不稳定流动,导致自由热对流增强;而裂隙长度和密度的影响类似,长度和密度增加会扩大换热面积,但相互交错的裂隙同时也会形成流体运移的优势通道,其引起的快速流会降低换热效率。这两种相反作用的平衡在裂隙长度达到300 m 或数量达到 50 个时被突破,其后自由热对流将被极大的抑制,自由热对流发生的阈值(临界Rayleigh数)提高 2-4 倍;倾角在45°左右的裂隙由于形成“V”字形通道,增强了强制热对流,将临界Rayleigh数提高 1.5-3.2 倍。也就是说,裂隙的长度和密度是影响热对流的主要因素(图2)。

图2 敏感性分析。(A)临界Rayleigh数的标准化折线图;(B)局部敏感性分析

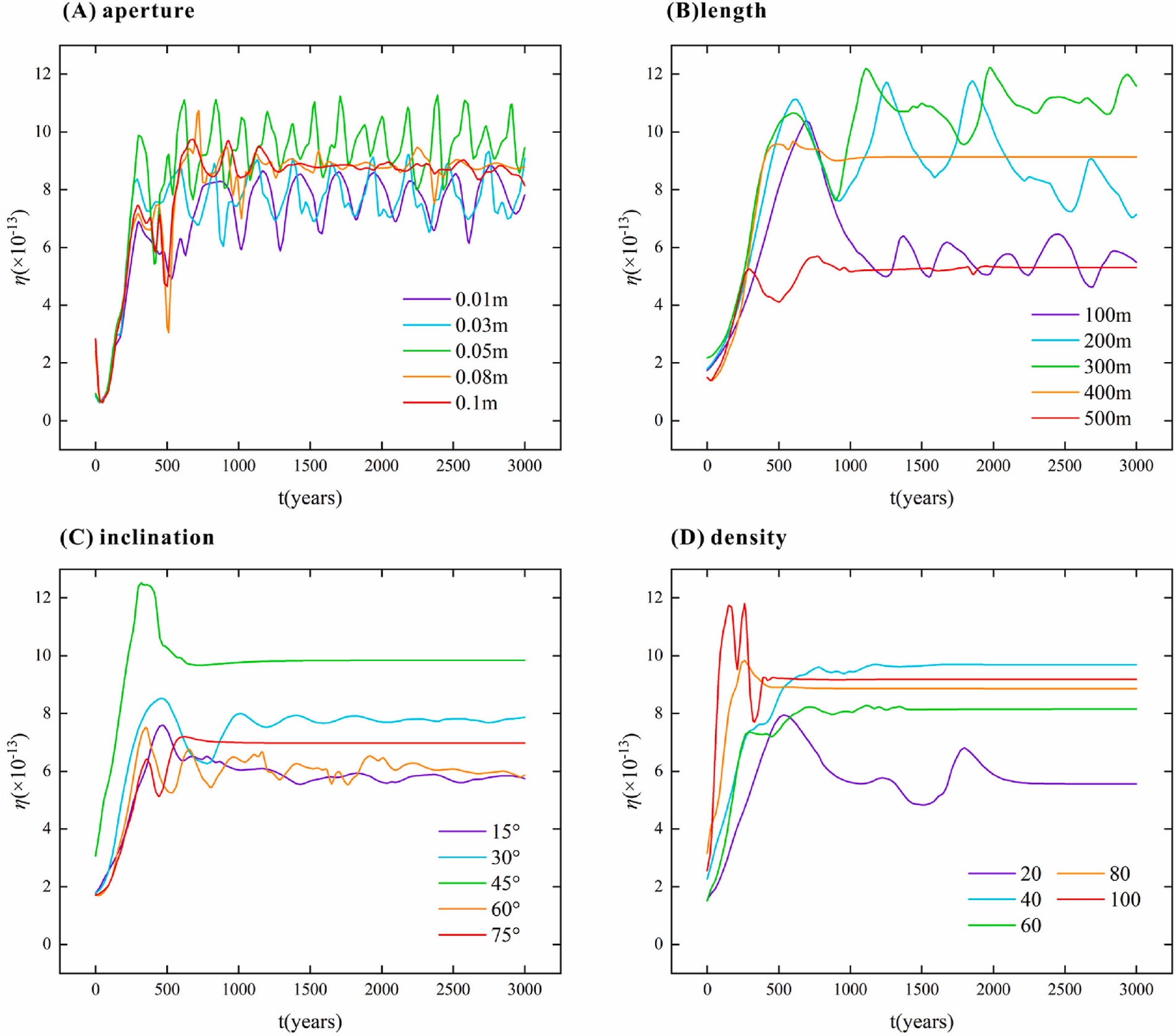

此外,为定量评估地热系统的开发利用潜力,研究团队定义了一个反映系统的可持续性和稳定性的参数——地热系统采热效率,其为热储层在特定时刻释放的热量相对于总热储量的比例。结果显示,在天然状态下,中等开度、长度、倾角和密度的裂隙网络具有最高的采热效率,这与临界Rayleigh数开始急剧增加的阈值一致,意味着自由热对流和强制热对流强度相近时地热系统的换热能力最强(图3)。考虑系统稳定性,研究团队认为:存在有限数量的、开度较大、长度中等并以45°倾斜交叉的裂隙网络(50条、0.08-0.1m、300m)是裂隙性岩溶储层地热资源开发的有利靶区。

图3 不同裂隙几何特性对地热系统采热效率的影响。(A)开度;(B)长度;(C)倾角;(D)密度

研究成果发表于国际学术期刊RE(董远卓,孔彦龙*,任亚倩,黄永辉,庞忠和. Effect of fracture geometry characteristics on thermal convection of basin-scale groundwater [J]. Renewable Energy, 2025, 251: 123446. DOI: 10.1016/j.renene.2025.123446.)。研究得到了国家自然科学基金(52192623、42322209)和第三次新疆综合科学考察(2022xjkk1304)的联合资助。

董远卓(博士生)

附件: