自上世纪七八十年代至今,地质学家陆续在全球20余个蛇绿岩中发现了极还原、超高压矿物(如金刚石、碳化硅、金属单质)等异常矿物,引起了学界广泛关注。这些异常矿物大多赋存在蛇绿岩的铬铁矿石中,在其橄榄岩中有一些产出,同时也在一些火山岩(如俄罗斯勘察加和以色列卡梅尔)有所发现,对蛇绿岩形成演化的传统认识提出了挑战。中国科学院地质与地球物理研究所苏本勋研究员与日本爱媛大学景揭俊博士后合作,梳理了蛇绿岩中异常矿物的发现历史,总结并评估了各种成因来源假说(图1)。

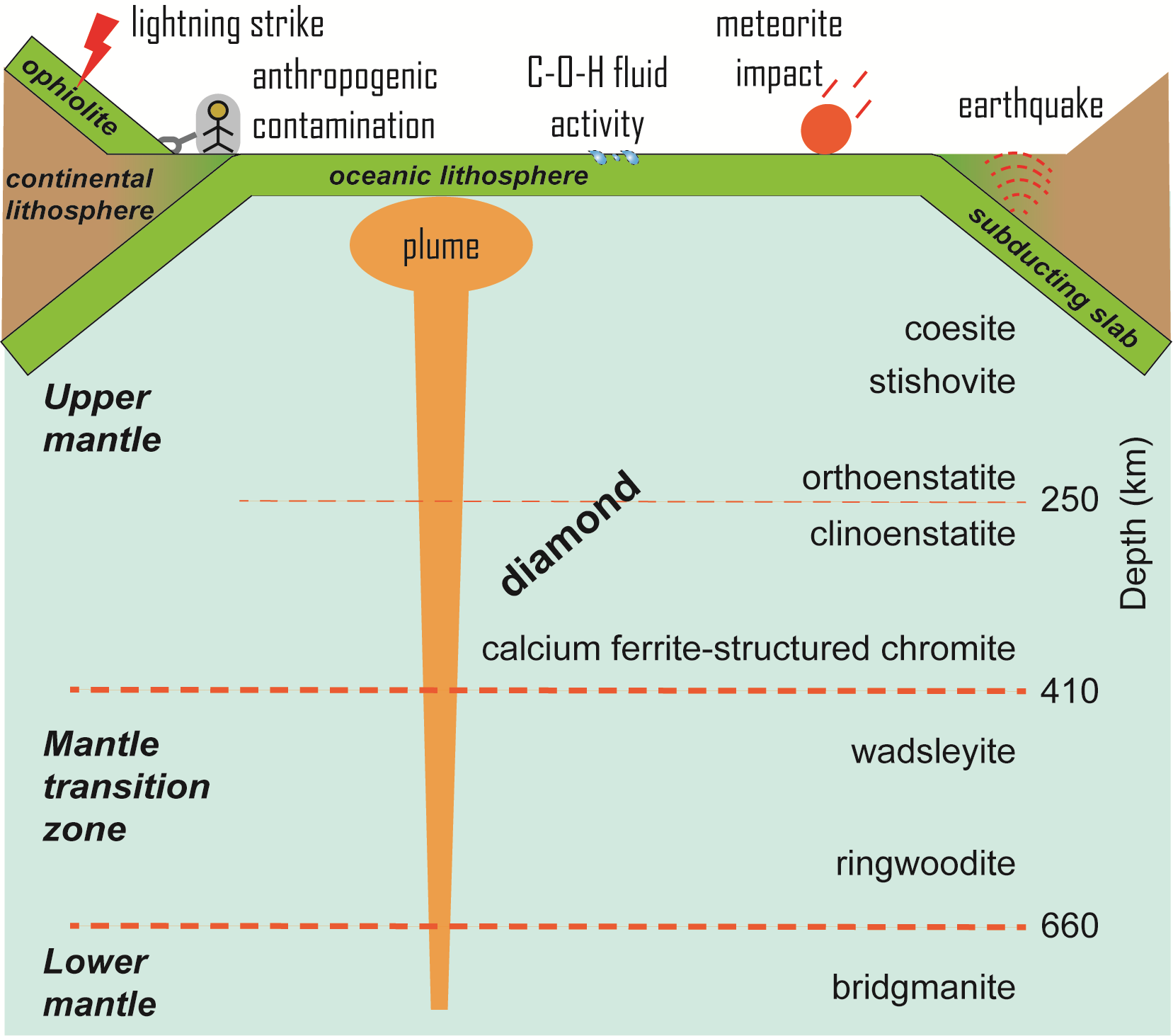

图1 蛇绿岩中异常矿物成因或来源:深部地幔、人为污染、浅部流体、地震、雷击和天体撞击等

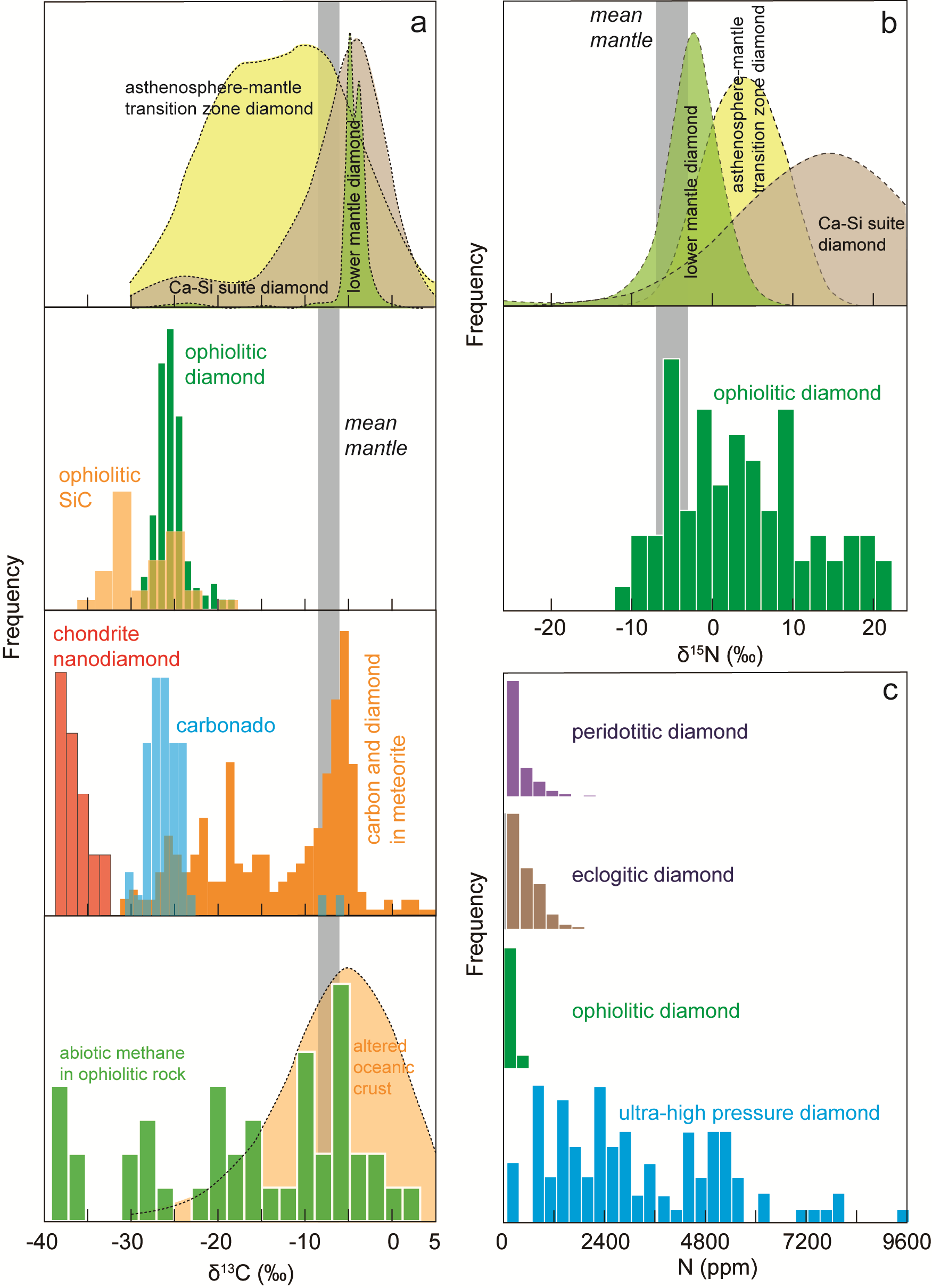

(1)深部地幔起源假说:认为这些异常矿物形成于地幔过渡带甚至下地幔的超高压、超还原环境中,然后通过地幔柱、俯冲板片断离或撕裂等过程被带到浅部并并入蛇绿岩。这一假说无法解释SuR矿物(如SiC)在典型地幔氧逸度条件下的化学不稳定性;难以解释金刚石和碳化硅中异常轻的碳同位素、金刚石Ib型和低氮含量等非典型地幔特征(图2);将地壳矿物包裹体带入地幔深部的动力学过程也难以解释。

(2)人为污染假说:认为这些异常矿物并非天然形成,而是来自工业来源(如合成金刚石的研磨剂、冶金炉渣)的污染,在矿石采样和加工过程中混入。其证据主要基于:蛇绿岩中金刚石的晶形、氮含量、金属包裹体(如Ni-Mn-Co)成分与工业HPHT(高温高压)合成金刚石的高度相似性;某些超还原矿物与工业电熔刚玉中的杂质矿物形态和矿物组合极其相似。但这一假说无法令人信服地解释在铬铁矿矿物内部原位发现的这些矿物,并且也不能用人工合成而直接否定天然成因。

(3)浅部自然过程假说:a)雷击实验证明雷击产生的高温等离子体可以形成一些超还原相,但未能产生超高压矿物(如钻石、柯石英);b)非生物流体反应认为蛇绿岩蛇纹石化过程中产生的还原性C-O-H流体可以在低温低压下亚稳态沉淀出金刚石;c)俯冲带地震产生的瞬时极高应力可以在浅部地壳形成高压变质矿物。这些机制各自只能解释部分现象(主要是SuR或HP矿物),缺乏一个统一的过程能同时产生超高压和超还原条件。

图2 蛇绿岩中金刚石的C-N同位素组成及N含量和碳化硅的C同位素组成与其他同类的对比

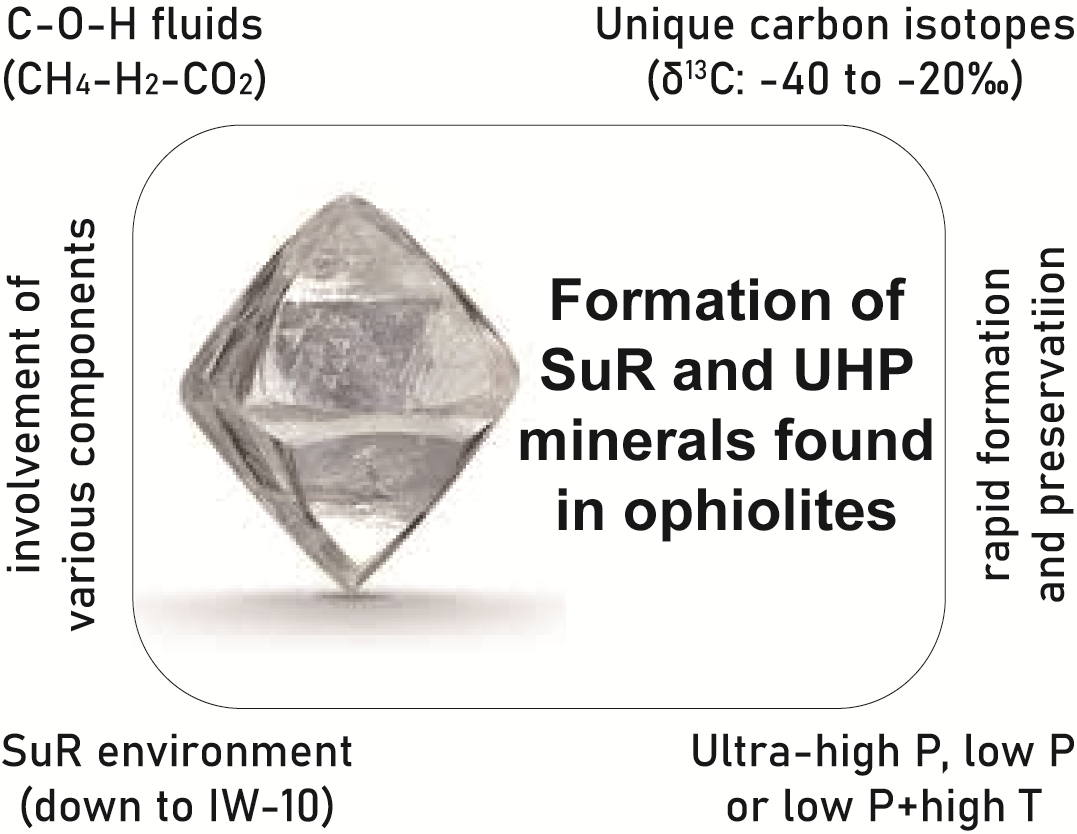

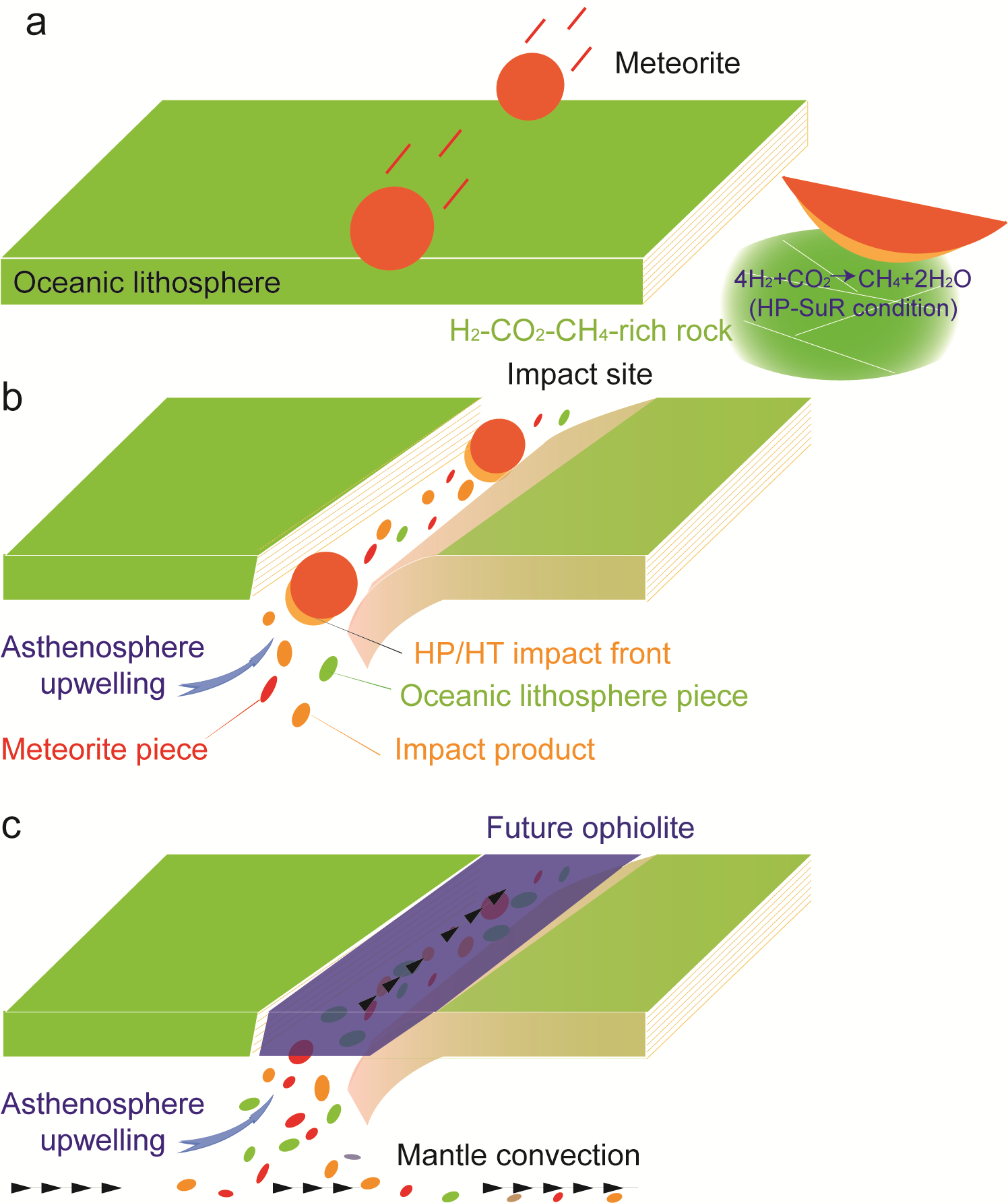

基于此,作者提出并论证了“天体撞击”作为一个能够调和上述矛盾的新假说。该模型认为,发生在古代大洋板块上的陨石撞击事件可以同时提供:1)瞬时超高压高温:撞击产生的冲击波可瞬间产生>10-100 GPa的压力和>3000 °C的高温,足以形成金刚石等超高压矿物;2)局部超还原环境:撞击汽化碳质陨石或地壳有机质/甲烷,产生CH4-H2为主的强还原性流体,形成SuR矿物所需的极低氧逸度条件(fO2 ≤ IW-8)(图3);3)内外源物质混合:撞击能剧烈地混合内源(地幔、洋壳)和外源(陨石本身)物质,解释了异常的同位素组成(如轻碳来源)和地壳矿物包裹体的存在;4)触发俯冲起始:巨大的撞击能量可能薄化岩石圈并触发俯冲作用,从而将撞击形成的矿物和混合物质纳入后来形成的蛇绿岩序列中(图4)。

图3 蛇绿岩中异常矿物(以金刚石为例)形成的物理化学条件总结

图4 天体撞击引发大洋岩石圈初始俯冲以及异常矿物形成的模式图

同时,作者也承认现有证据仍非结论性,不能完全排除其他机制或多种机制共同作用的可能性。虽然不可能明确反驳任何现有的成因模型,但提供了一个有前景的替代方案,尝试解决现有矛盾,为理解地球深部过程、地表事件和物质循环提供了新的视角。该天体撞击模型仍需要进一步的支持证据,特别是与冲击相关的微观结构、纳米级包裹体的详细原位同位素分析,以及对位于潜在(但尚未确认)撞击带附近的蛇绿岩的研究。

研究成果发表于国际学术期刊ESR(苏本勋, 景揭俊. Super-reduced and ultra-high pressure minerals in ophiolites: A critical review and the case for meteorite impact[J]. Earth-Science Reviews, 2025, 270: 105228.DOI: 10.1016/j.earscirev.2025.105228.)。研究受国家自然科学基金(42350001和92462305)支持。

附件: