自1925年Daly基于阿森松岛岩石观察并解释岩性成分中断(戴利间断)以来,不混溶作用(或称岩浆熔离作用)常被用于解释双峰式岩浆岩的成因。微观尺度结构,如,岩石矿物中保留下来的富铁/硅液珠,以及实验岩石学观察到的微观尺度富铁/硅液珠,很好地说明了岩浆不混溶作用的存在;其作用的机理也得到了广泛研究。然而,宏观尺度的成分间断(如双峰式岩浆岩)也可能形成于岩浆重力分异、不同源岩浆多批次侵位等不同机制。岩浆不混溶能否从微观发展为宏观(露头)尺度的岩浆成分分异,尚缺直接证据。因此,硅酸质岩浆能否大尺度分异并形成成分迥异的岩浆岩,一直存在争议。岩浆不混溶作用发生机理及自然界岩浆能否发生大尺度分离依然是岩浆岩岩石学最基础的科学问题。

为了回答岩浆不混溶作用发生过程及大尺度分离机理,需要从实验或者自然样品中寻找不混溶岩浆从微观尺度扩展为宏观尺度的现象。其中,寻找中观(毫米-厘米)尺度的不混溶结构,连接已被实验证实的微观尺度不混溶结构和双峰式岩浆岩之间的过渡类型结构是其中的关键。

针对以上问题,岩石圈演化与环境演变全国重点实验室前寒武纪地质学科组博士研究生秦照原在导师彭澎研究员的指导下,选择华北克拉通17.8亿年的熊耳岩浆岩省小两岭群为研究对象,通过野外地质观察、岩石学、矿物学、微区地球化学、年代学等工作,识别不同尺度不混溶结构,分析岩浆不混溶从微观到宏观的发育过程,揭示岩浆不混溶作用发生机理,探讨不混溶作用对自然界岩石多样性的意义。研究获得了如下新认识:

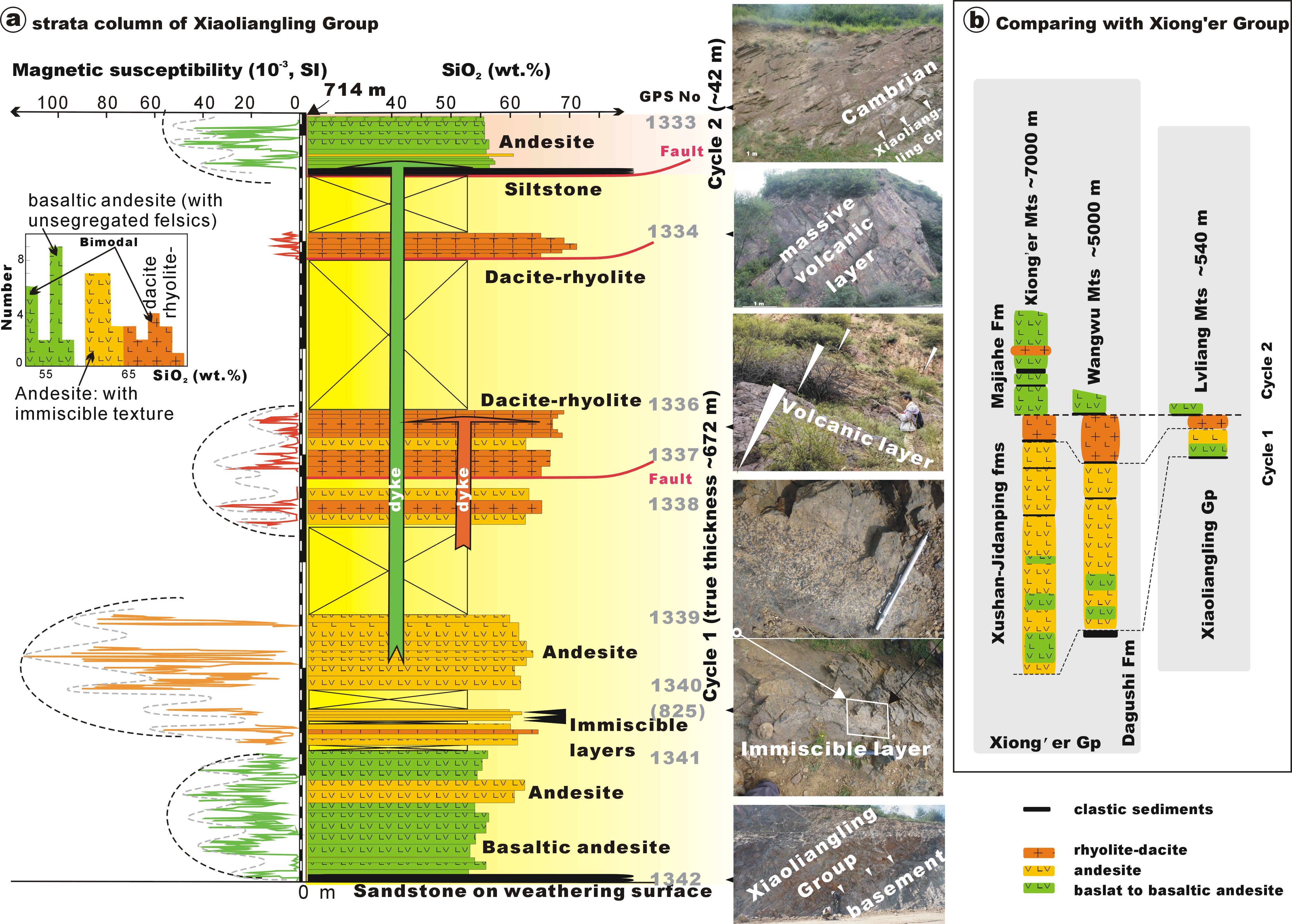

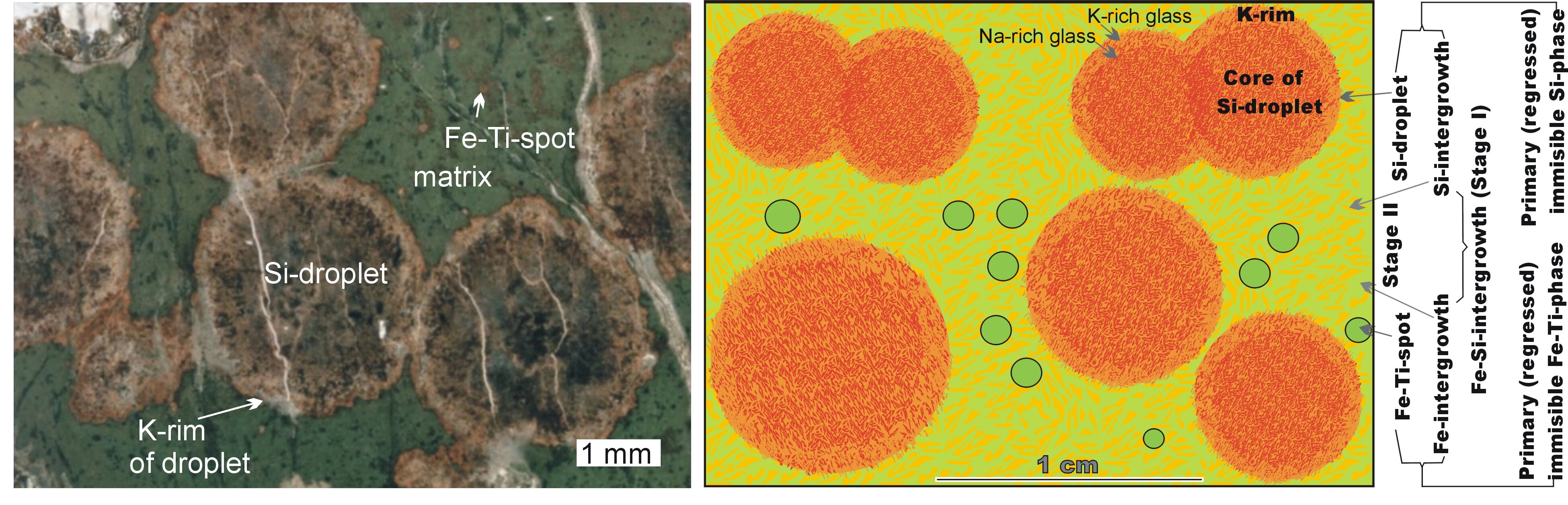

(1)从小两岭群火山岩中识别并确认了共生的微米尺度富Fe和富Si交生体、毫米-微米尺度富Fe-Ti圆斑(“小珠”)以及厘米-亚厘米尺度富Si液珠(“大珠”)。这些微米-厘米跨尺度的结构出现在小两岭群火山岩两个大的岩浆旋回的下部旋回,位置为第一个旋回的偏下部位数层米级火山岩地层之中(图1)。其中,第一个旋回厚度约670米,第二个旋回仅保留约42米。毫米-厘米直径富Si液珠以岩浆淬火玻璃质物质为主,见少量钛铁矿;毫米-亚毫米直径富Fe-Ti圆斑以榍石为主要矿物相;微米-亚毫米铁硅交生体主体为玻璃,见少量氧化物晶骸。这些不同尺度的结构共生,成为火山岩层的一部分(图2);露头上可见富Si液珠扩展并“融合”的现象。富Si液珠与交生体的玻璃质,以及液珠内部微米尺度树枝状的矿物形态指示这些结构是岩浆通过淬火的方式保存下来的。微米级的绿泥石(可能由辉石蚀变而成)、钛铁矿、磁铁矿以及磷灰石在液珠和交生体基质内均有结晶,只不过其形成时间可能为熔体分离之后的晚期阶段。钛铁矿的结晶以及岩石的绿泥石化在富Fe交生体中更为明显。

图1 小两岭群火山岩地层柱状图及与熊耳大火成岩省的地层对比

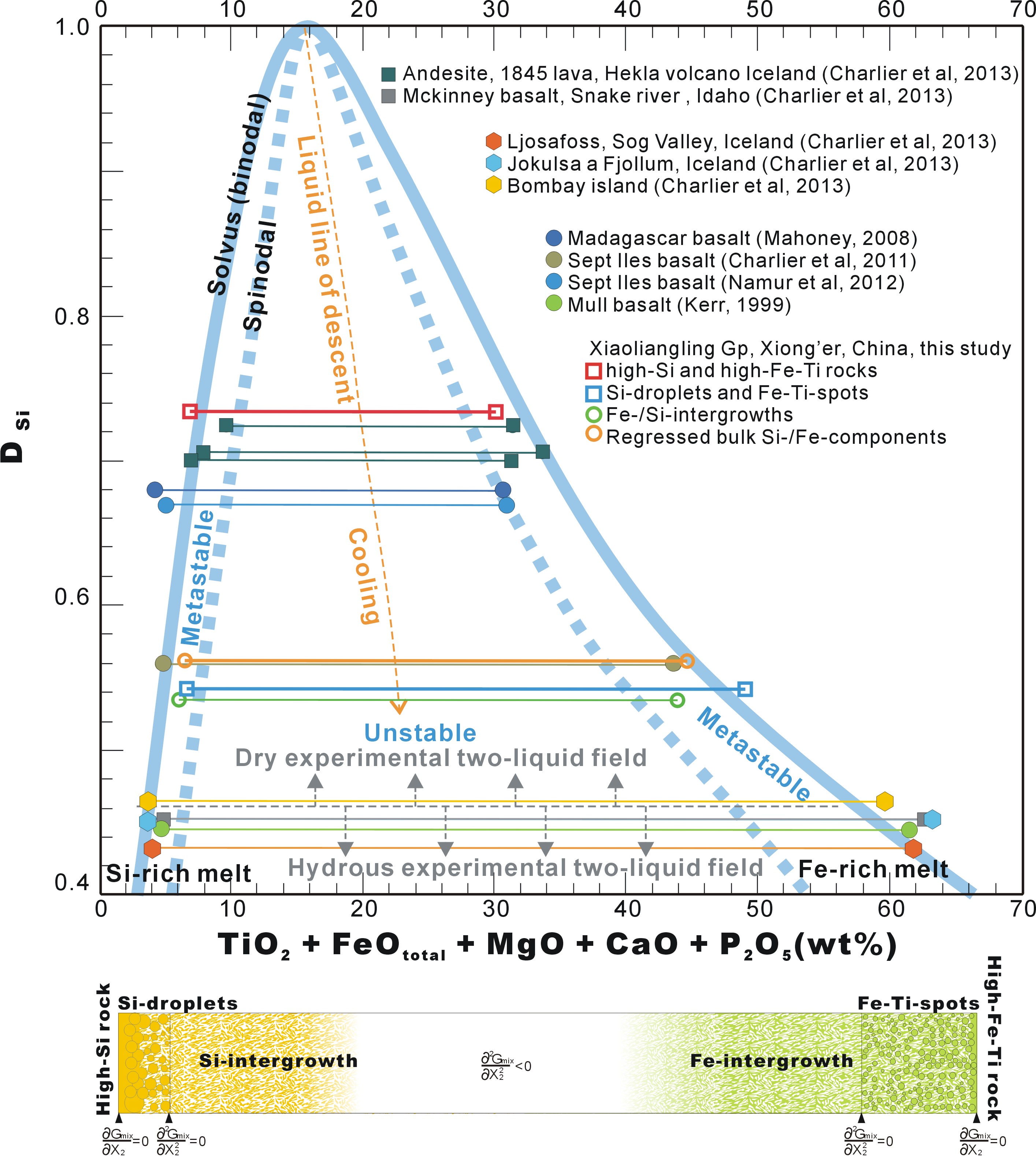

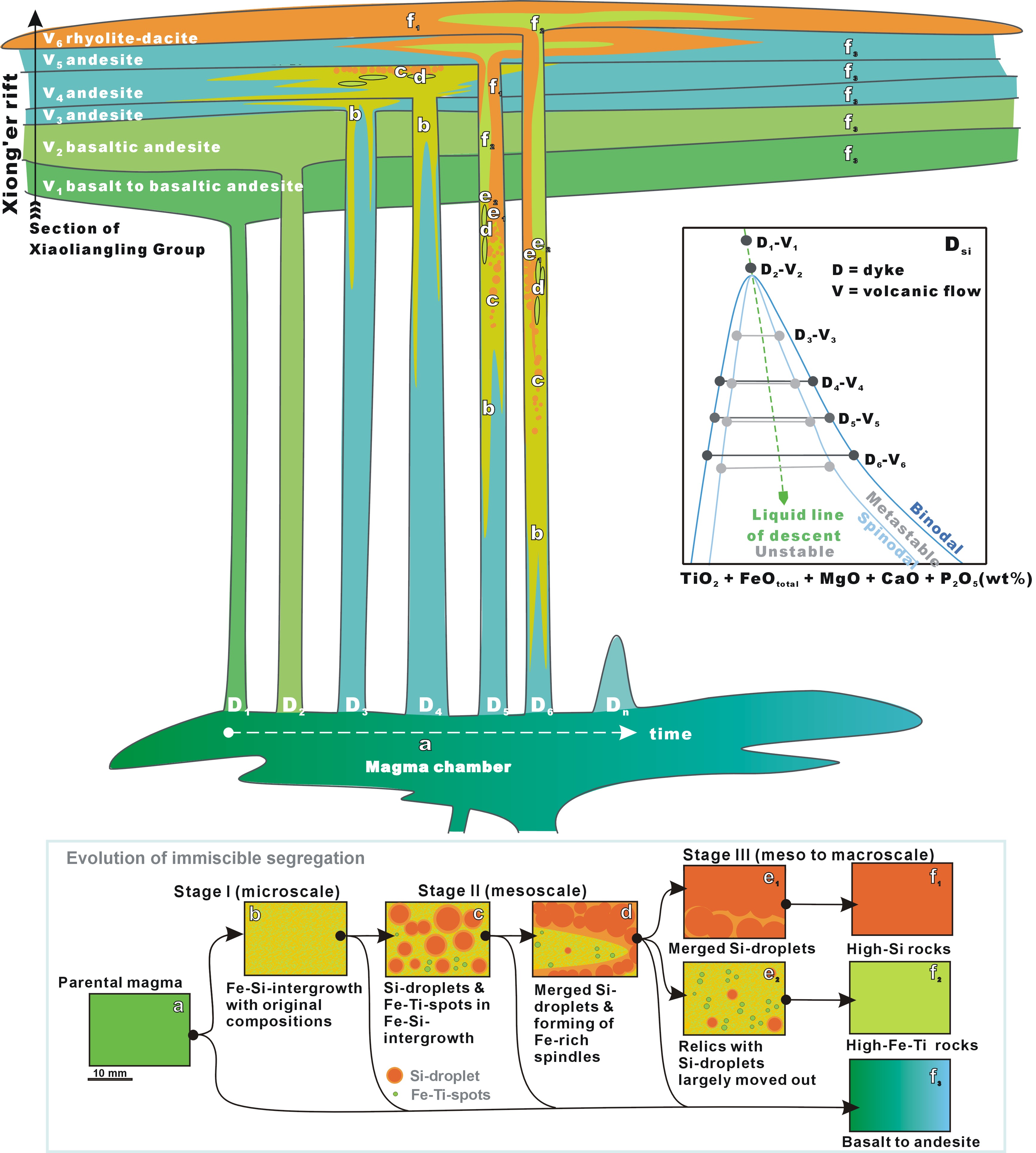

(2)分析和计算了共轭的不混溶端元组分的成分,揭示了岩浆分离始于旋节线之下的不稳区域内,形成Fe-Si交生体,之后演化至双结线之下的亚稳区域内,形成富Si液珠和富Fe-Ti圆斑,最终分异出富Si岩石(流纹岩为主)和残余的相对富Fe的岩石(图3)。熔体组分的聚集分离始于Fe-Si交生体,之后演化形成富Si液珠和富Fe-Ti圆斑。富Si液珠边部K环中的K、Na含量的变化是液相线之上元素上坡扩散成分分异的结果。富Fe-Ti圆斑中的榍石是在两相分异过程中,熔体在过冷条件下快速结晶的斑晶。微米级的铁钛氧化物与磷灰石形成于淬火时的结晶作用。因此,不混溶初始分离的富Fe和富Si两相的原始成分应该是交生体分别加上富Si液珠和富Fe-Ti圆斑,据此得到初始不混溶的富Fe和Si两相成分分别为SiO2含量37.3/67.3 wt.%,TiO2含量2.8/0.97 wt.%;FeOt含量31.1/3.5 wt.%和K2O含量0.2/7.2 wt.%;这一成分与实验岩石学结果一致。野外可见这些富Si的液珠融合形成富Si岩石——流纹岩的直接现象,其成分与初始富Si液珠接近;研究区的富Fe-Ti岩墙与初始富Fe端元或者实验岩石学富Fe-Ti岩浆相比,成分明显更高Si低Fe-Ti,这可能与岩浆分异以富Si熔体的不完全抽离为主有关。不混溶分离作用可以解释熊耳大火成岩省高Fe-Ti和高Si岩墙的双峰式岩石成分特征,是岩浆成分分异的重要过程(图4)。

图2 不混溶组分关系图

图3 不混溶共轭对DSi-成分图

图4 岩浆不混溶作用形成双峰式岩浆岩示意图

从这种少见的多尺度共生的不混溶结构-微观的交生体到中观至宏观的富Fe-Ti和富Si端元的结构之中可以追踪不混溶从微观到宏观的发展过程,说明自然界不混溶作用在决定岩石类型方面发挥着重要的作用。

研究同时表明,中观尺度不混溶结构的保存条件比较苛刻(过冷并随之快速淬火),这也是为什么自然界罕见这类现象,从而可能低估不混溶作用在岩浆演化乃至成矿过程中的作用。另外,部分自然界所见的双峰式岩浆岩是不混溶岩浆作用主导下,分离的岩浆(酸性端元)与不完全抽离后剩余岩浆(基性或中基性端元)构成的双峰式成分组合,并可能叠加了分离过程中矿物结晶分异的影响。

研究成果发表于岩石学领域权威期刊JP(秦照原,彭澎*,刘旭,王冲,王欣平,徐毕升,李冰荷,商光锐,戴克. Coexisting centimeter-scale Si-droplets and micrometer-scale Fe-Si-intergrowth in ca. 1785 Ma Xiong’er igneous province: Tracking micro- to macroscopic immiscibility[J]. Journal of Petrology,2025,66(8):egaf069. DOI: 10.1093/petrology/egaf069.)。

秦照原(博士生)

附件: