中特提斯洋(也称班公怒江洋)在中-晚侏罗世至晚白垩世最终闭合后形成了班公怒江缝合带(BNS),同时也形成了世界级的斑岩铜矿成矿带。矿床形成的深部过程与大洋俯冲板片在上地幔的流体释放有关,因此板片俯冲极性可以指示可能的成矿的空间范围。然而对于班公怒江洋的俯冲极性不同的地质学研究提出了不同的观点,包括北向俯冲、南向俯冲和双向俯冲。尽管前人的地球物理研究已将地壳内部变形模式与中特提斯俯冲极性相联系,但仍缺乏关键的地震学证据来直接指示俯冲极性。传统的远震接收函数方法虽被广泛用于地壳结构成像,但由于远震事件本身的低频特性,其分辨率受到限制,难以有效约束精细的地壳结构。

针对该问题,中国科学院地质与地球物理研究所博士生吴义斌在导师田小波研究员指导下,利用INDEPTH-III的宽频带地震台阵(图1)的波形数据,采用课题组最新开发的Pn波接收函数方法对地壳结构进行成像。Pn波由地壳内地震产生,以临界入射角抵达莫霍面,沿上地幔顶部传播一定距离后,再次以临界入射角返回地壳并抵达自由表面。由于Pn波传播路径短,相比远震有着更高的频率,因而具有更高的分辨率。与其他区域性震相不同,Pn波返回地壳后可被视为平面波,因而可以用来提取接收函数。通过手动筛选震中距介于 5°~15°,震级大于 4.5级的Pn波地震事件,共获取1180条Pn波接收函数,考虑到4.5级以上的地震数量较少,本研究引入了4-4.5级的地震事件来提取更多的Pn波接收函数,并使用深度学习方法从中筛选出质量较好的Pn波接收函数。通过共转换点叠加成像技术,最终得到了测线下方的速度界面图像。

图1 INDEPTH-III宽频带地震台阵位置和岩浆岩,蛇绿岩分布。蓝色倒三角代表地震台站,品红色方框代表年龄为100-200 Ma的火成岩,红色和粉色区域分别为羌塘块体和拉萨块体内的弧火山岩,棕色区域为蛇绿岩分布。缩写说明:YZS:雅鲁藏布江缝合带;BNS:班公怒江缝合带;JS:金沙江缝合带

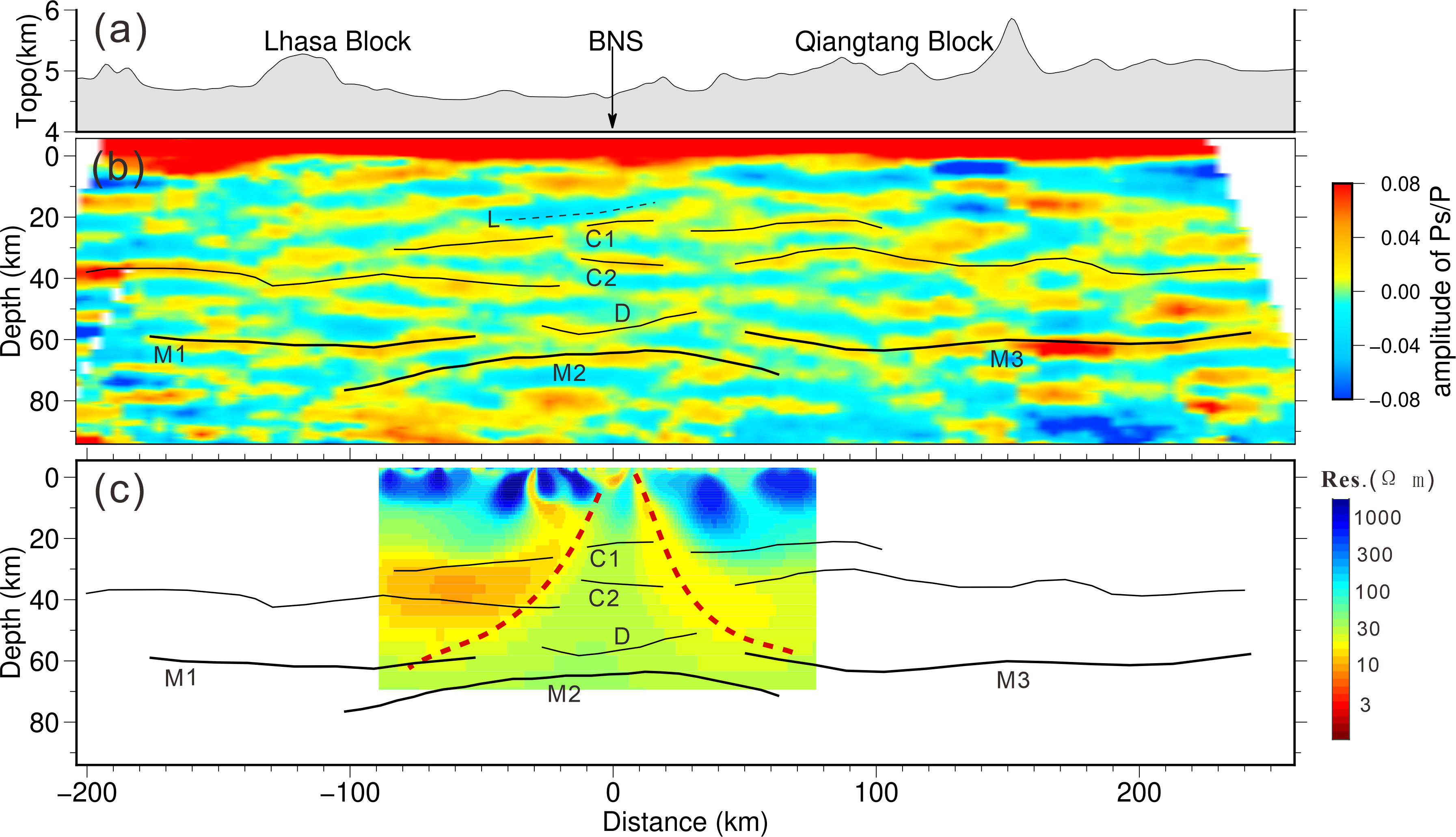

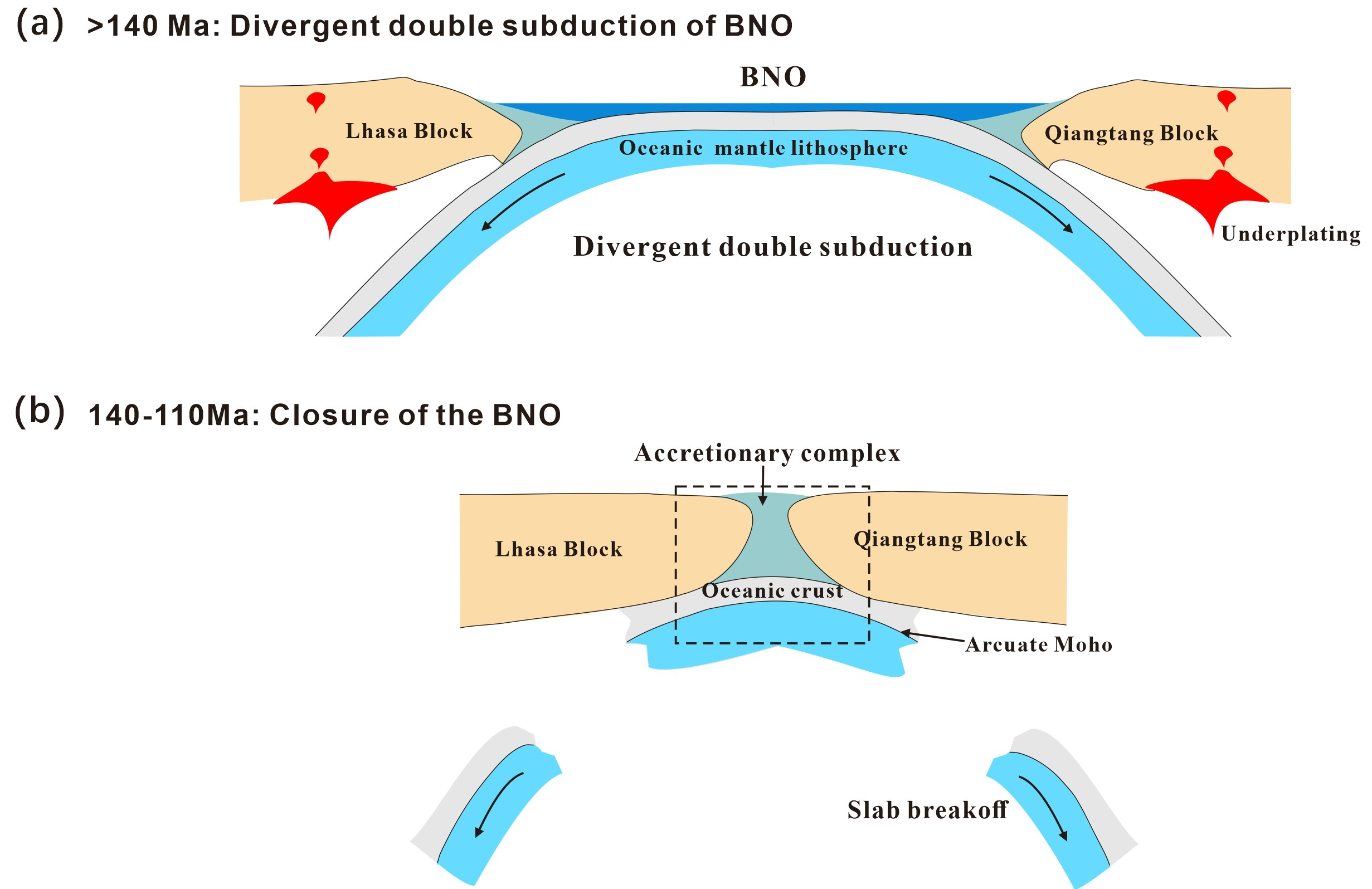

研究结果显示,横跨班公怒江缝合带的壳内界面存在显著的横向不连续性,其两侧的边界断层均呈倾伏态势且随深度增加而逐渐拓宽,至莫霍面深度处宽度可达约100公里,推测该缝合带的断层代表了大陆地壳与增生楔之间的边界(图2)。而在测线中部Moho面上则发现宽度约180公里的向上拱起,其南北两侧延伸部均插入上地幔之中。该拱形Moho面位置与蛇绿岩带出露位置一致,推测该拱形莫霍面构造代表了被捕获的班公怒江洋地壳遗迹,进而支持了班公怒江洋的双向俯冲(图3)。班公怒江洋的俯冲极性不仅制约着该古大洋区域的构造演化,更重要的是对碰撞带内的矿产勘查战略具有重要指示作用。目前在班公怒江缝合带北侧已发现多个俯冲成因的大型斑岩铜矿,而该洋盆的双向俯冲特性意味着在缝合带南侧同样可能存在具有同源俯冲成因的斑岩铜矿床。

图2 (a)测线位置对应地形起伏;(b)所有PnRFs的共转换点叠加图像,黑色实线M1、M2、M3、C1、C2、D、L为标定的波阻抗界面;(c)将标定的波阻抗界面投影到大地电磁结果上,两条红色虚线为班公怒江缝合带系统与拉萨地块北部和羌塘地块南部的深部分界

图3 班公怒江洋演化卡通图。(a)班公怒江洋(BNO)的双向俯冲;(b)拉萨与羌塘软碰撞及班公怒江洋板片断离和残留过程,矩形框标示研究区范围,拉萨块体和羌塘块体之间的物质为增生楔

研究成果发表于国际学术期刊Tectonophysics(Wu Yibin, Tian Xiaobo*, Han Jiangtao. Crustal architecture of the Bangong-Nujiang Suture reveals Meso-Tethyan bidirectional subduction: Evidence from Pn-wave receiver function imaging[J]. Tectonophysics, 2025, 914: 230903. DOI: 10.1016/j.tecto.2025.230903.)。研究得到国家自然科学基金与“深地探测与矿产资源勘查”国家科技重大专项的联合资助。

吴义斌(博士生)

附件: