全新世期间中亚干旱区(ACA)湿度变化和沙丘活动耦合过程,对于理解中纬度干旱-半干旱地区水循环系统演化规律及其对文明兴衰的影响具有重要意义。关于ACA全新世湿度演化历史,现有研究存在两种模式:(1)基于沉积记录的研究认为早全新世偏干,中全新世湿润,晚全新世较湿润,即传统西风模型;(2)综合集成研究则显示湿度呈近线性持续增加,晚全新世达到最湿润状态。值得注意的是,高海拔地区的记录显示,该区域湿度在10 ka(距今千年)急剧跃升,并在10–6 ka期间维持峰值,随后呈现显著下降趋势。这些差异源于湿度记录对温度与降水的响应机制存在显著差异,进而导致湿度演化重建存在不确定性。低海拔与高海拔湿度记录的显著解耦现象表明,传统西风模型可能低估了地形对水汽输送的调制作用。有鉴于此,整合不同海拔区域的沉积记录,排除了温度对湿度演化的干扰,可以更全面地揭示ACA全新世湿度演化的复杂过程及其驱动机制。

针对这一科学问题,中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室环境演变与碳循环学科中心硕士研究生张巧文在导师郭利成副研究员指导下,集成了北疆地区(ACA核心区)28条具有精确年代标尺的湿度记录,通过构建低海拔-高海拔记录对比体系,有效剥离了温度信号的干扰,实现了全新世湿度演化的高精度重建;同时,基于118个风成沉积物的光释光测年数据,进一步重构了区域沙丘活动的时空演变格局。

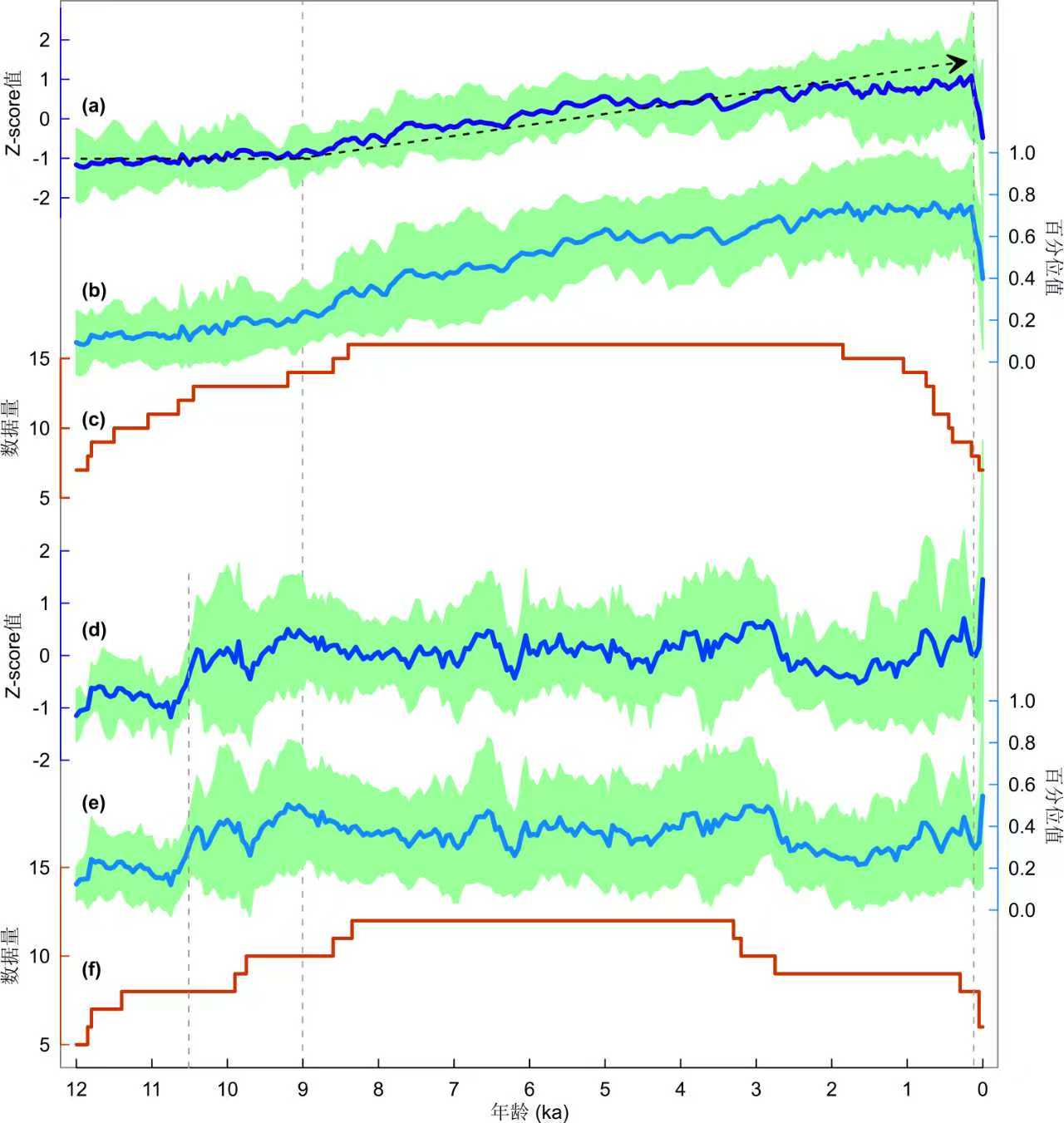

研究表明,高海拔(约1700米以上,含受冰雪融水影响的区域)地区的湿度记录明显受温度控制,低海拔(约1700米以下)地区的湿度记录主要受控于降水。经温度信号剥离后,低海拔地区湿度记录显示,该区域12–9 ka湿度偏低、沙丘活化,约9 ka至0.15 ka湿度增加、沙丘趋于固定,随后湿度转为下降态势(图1a–图1c)。与此同时,中晚全新世期间局部的沙丘弱活化现象出现。高海拔(含受冰雪融水影响的区域)地区则呈现三个明显的阶段性变化特征:12–10.5 ka偏干,10.5 ka至0.15 ka中等湿润,约0.15 ka后急剧变湿(图1d–图1f)。

图1 北疆地区28个全新世沉积记录的湿度变化序列。(a–c)低海拔地区记录;(d–f)高海拔(含受冰雪融水影响的区域)地区记录;(a、d):Z-score归一化结果;(b、e)百分位归一化结果;(c、d)数据量;Z-score和百分位归一化结果均指示区域湿度

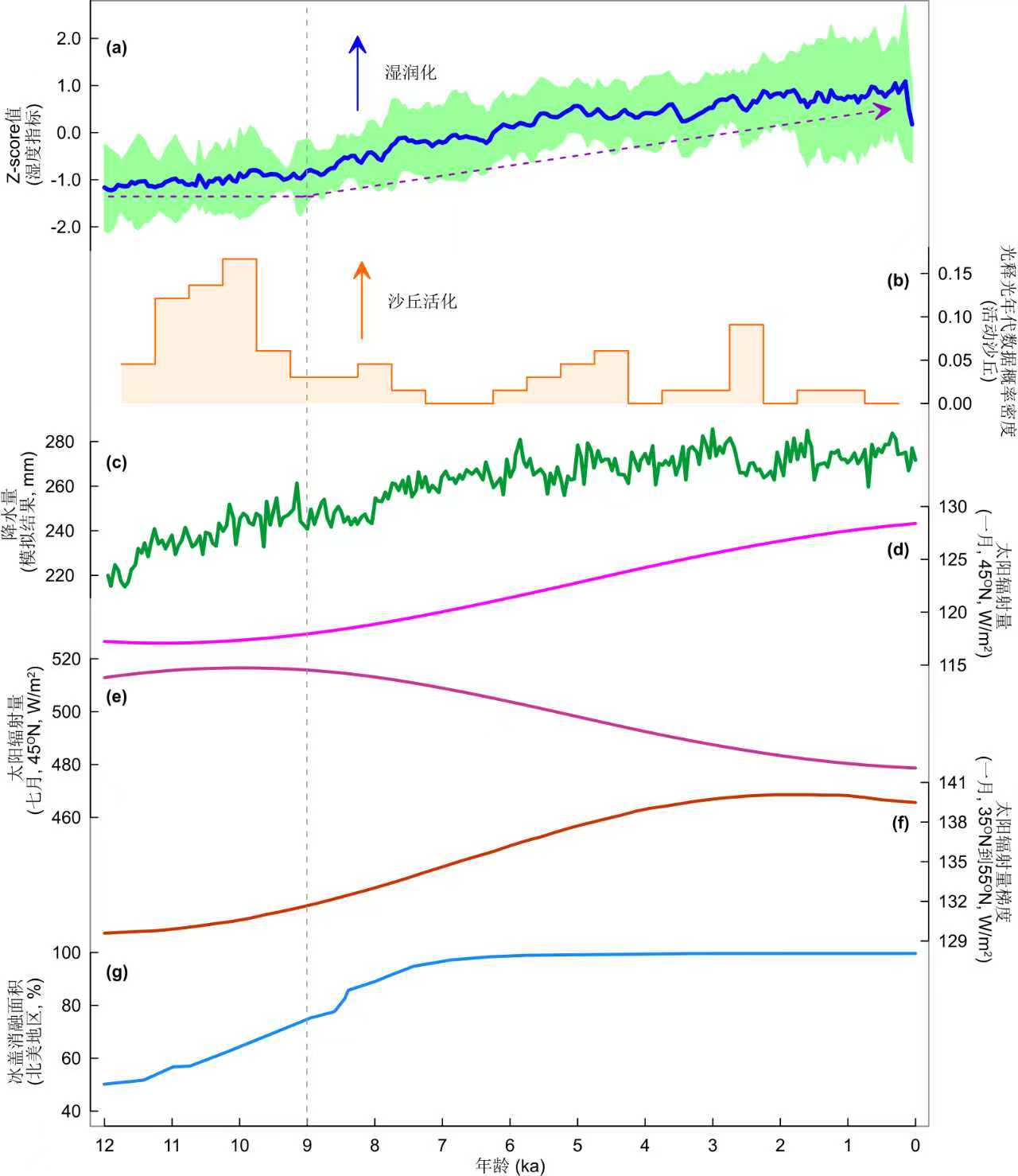

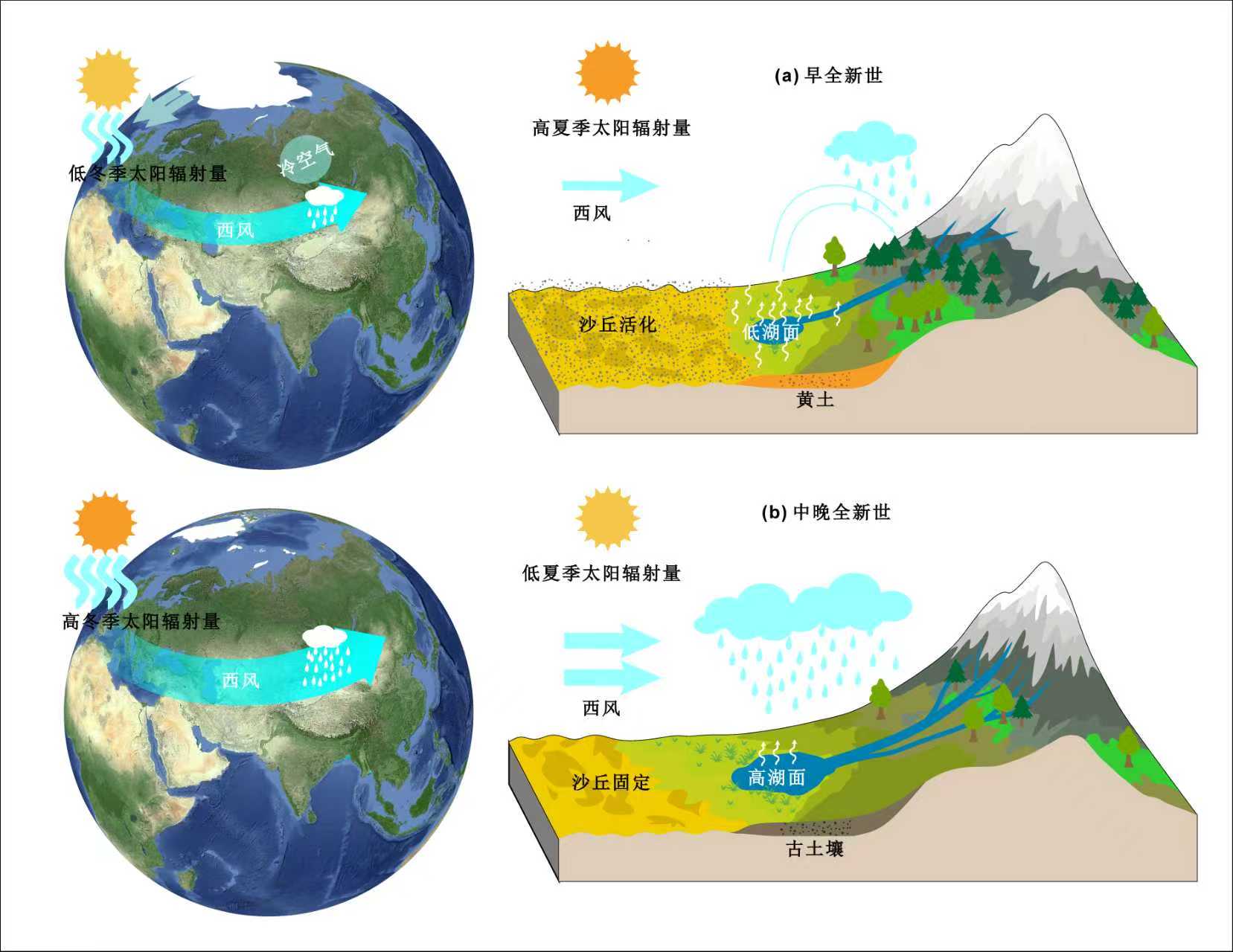

研究还指出,早全新世,北半球残余冰盖是北疆低湿度与沙丘活化的主要原因,冬季太阳辐射贡献次之,其中冰盖减少海洋水汽来源、增强西伯利亚高压及近地表风力,促进沙源输送;中晚全新世,45°N冬季太阳辐射增强西风强度,主导该区域湿度增加与沙丘固定(图2,图3)。此外,高夏季太阳辐射通过增加融水与蒸发,调控水分循环,导致高海拔地区早全新世湿度增加,而中晚全新世低夏季辐射则降低该区域湿度。

图2 北疆地区全新世环境记录及其与全球记录的对比。(a)低海拔地区湿度记录(本研究);(b)活动沙丘光释光测年数据的概率密度(本研究);(c)中亚北部降水的模拟结果(Li et al., 2020);45°N一月(d)与七月(e)太阳辐射量及35–55°N一月辐射梯度(f)(Laskar et al., 2004);(g)北美冰盖消融面积(Dyke,2004)

该研究通过集成北疆地区湿度和年代学数据,排除了温度对湿度演化的影响,厘清了不同海拔区域全新世湿度与沙丘活动的演化模式及驱动机制,为深入理解西风区水循环过程提供了关键证据。其成果不仅为理解全球变暖背景下中亚干旱区水资源的演变规律提供了关键科学依据,更为区域生态环境治理和农业适应性管理策略的制定奠定了理论基础。这些发现对于预测未来气候变化情景下的水资源格局变化具有重要参考价值,对保障干旱区生态安全和农业可持续发展具有深远的现实意义。

图3 北疆全新世不同太阳辐射条件下水循环示意图。(a)冬季辐射偏低(夏季辐射偏高)时期:山前冰川与融水较多、蒸发强烈、湖泊水位偏低、沙丘活化、黄土发育;(b)冬季辐射偏高(夏季辐射偏低)时期:区域降水丰沛、蒸发微弱、湖泊水位升高、沙丘固定、土壤形成

研究成果发表于国际学术期刊QSR(张巧文,郭利成*,熊尚发,李志忠,崔静怡,陈秀玲. Shift from ice sheet to winter insolation as a control on both wetting and dune stabilization in northern Xinjiang during the Holocene [J]. Quaternary Science Reviews, 2025, 369: 109648, DOI: 10.1016/j.quascirev.2025.109648.)。本研究得到国家自然科学基金项目(42477217)和中国科学院地质与地球物理研究所自主部署项目(IGGCAS-201905)联合资助。

张巧文(硕士生)

附件: