气候变化对文明的影响是全球关注的热点科学问题。西周(公元前1045–771年)是中国古代重要的统一王朝,奠定了中华文明的基础,被誉为“文明的黄金时代”。然而,在统治274年后,西周于公元前771年灭亡,并引发社会动荡和人口迁移。研究中国西周的兴衰,可以为当前气候挑战提供借鉴。

以往研究多将西周灭亡归因于军事、政治或经济矛盾,忽视了气候变化的影响。由于东亚季风区缺乏高精度古气候记录,难以将气候变化与西周历史进行有效对比,从而无法判断气候波动是否显著影响了其覆亡及人口的迁移。

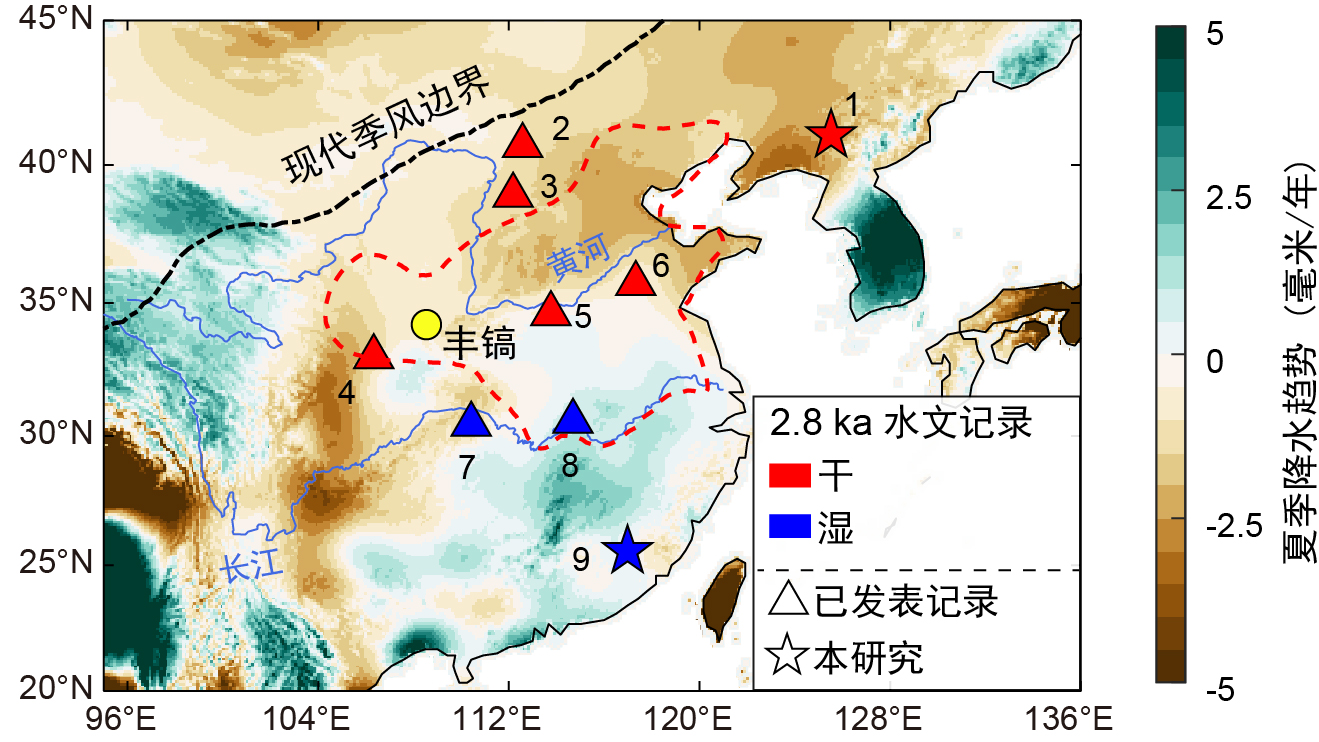

图1 本文提到的水文指标记录点的位置。1—庙洞(本研究),2—岱海湖,3—公海湖,4—祥龙洞,5—河南圃田湖相沉积岩芯,6—梁儿村考古遗址,7—和尚洞,8—江汉平原JH001沉积岩芯,9—仙云洞(本研究)。黄色圆圈表示西周的首都丰镐。红色虚线代表西周控制的最大面积。背景是1950—2010年夏季(6—9月)降水趋势

围绕上述问题,中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室环境演变与碳循环学科中心李苗发博士后、旺罗副研究员、郝青振研究员,与福建师范大学蔡炳贵教授等多家单位的学者合作,利用我国东北与东南两地两个年代约束精确、覆盖2.95—2.50 ka BP的多指标(稳定同位素与微量元素)石笋记录(图1和2),结合其他古气候与考古证据,重建了2.8 ka事件前后中国季风区的大气环流与区域水文变化,并基于遗址点14C测年数据的空间密度探讨了该气候事件对西周相关人口迁移的影响。

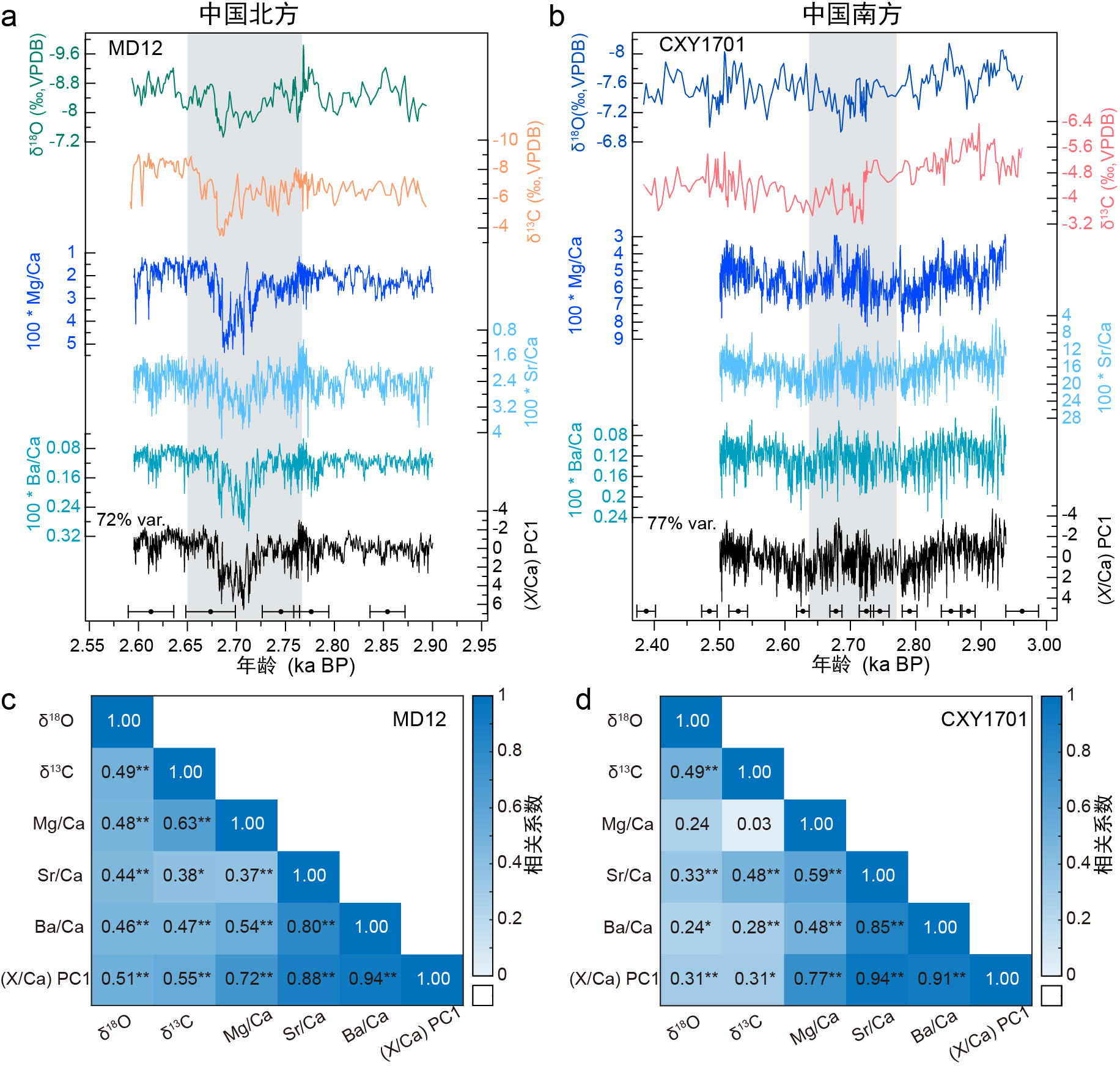

图2 石笋MD12和CXY1701的多指标时间序列及其相关热图。灰色阴影表示2.8 ka事件

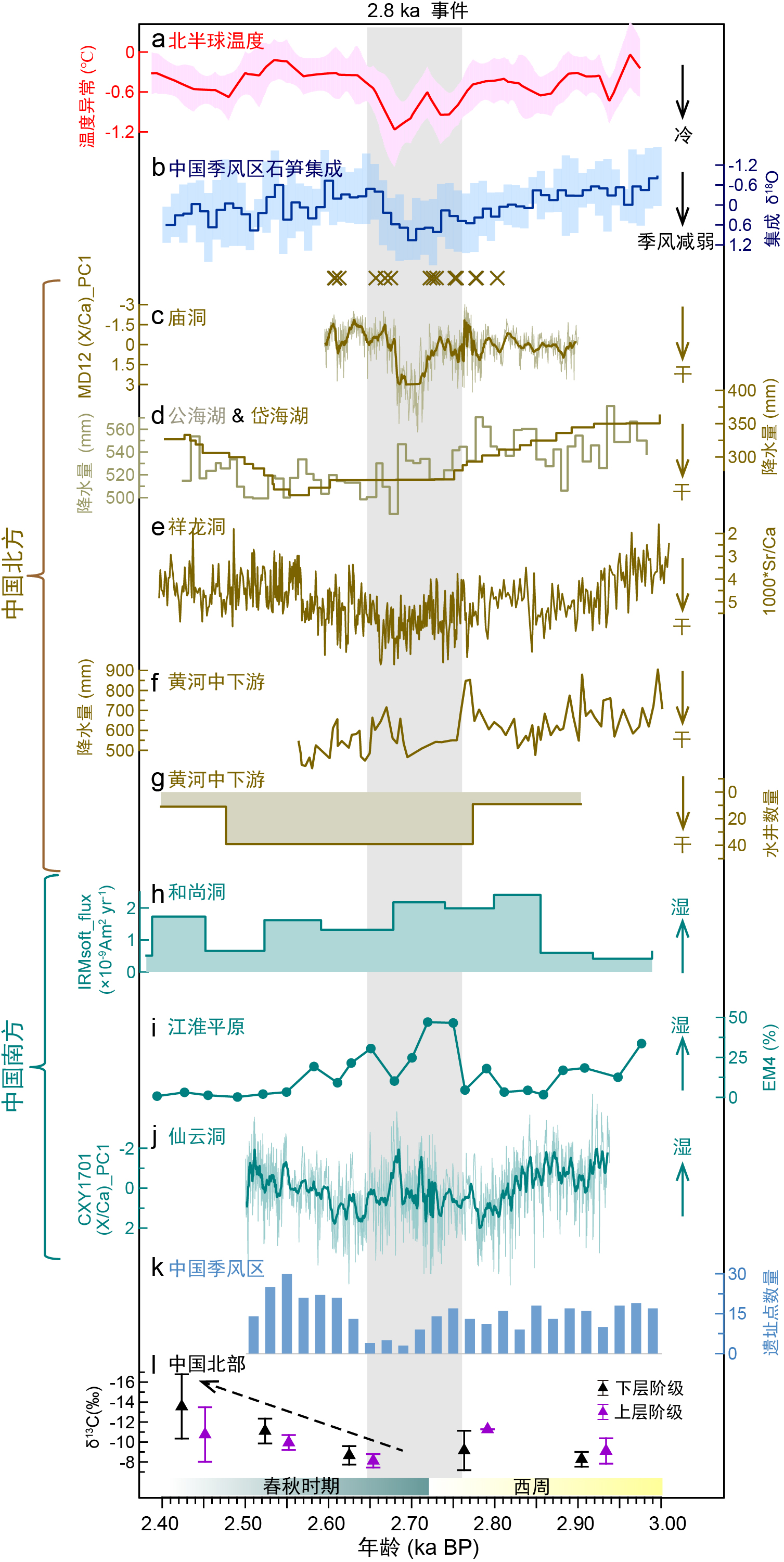

研究表明,2.8 ka弱季风事件主要发生在2.77—2.65 ka BP,历时约120年。事件期间,中国季风区呈现“北干—南湿”的偶极型格局(图1和3),北方的严重干旱与寒冷深刻影响西周核心区农业与社会稳定,推动其走向衰退;同时,环境压力迫使北方游牧部落南下寻求资源,进而加剧与西周的军事冲突。公元前771年,游牧部落进犯都城丰镐,周幽王被杀,幸存的皇室随即东迁至洛阳地区,标志着西周的灭亡。

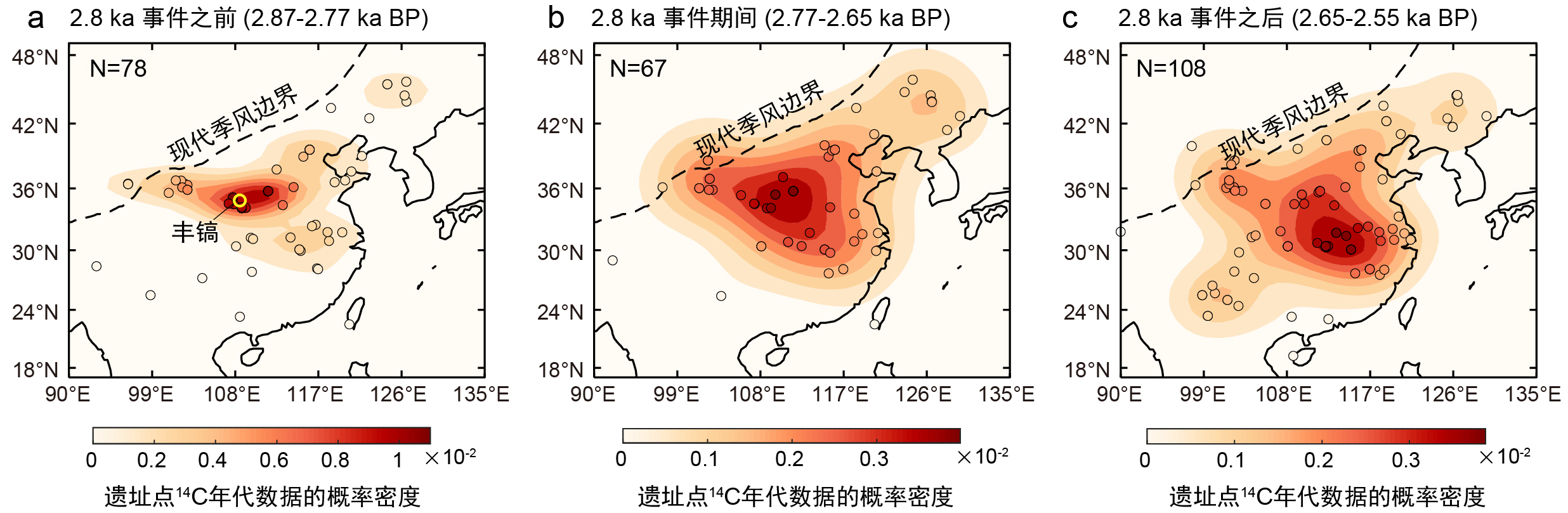

对已发表的遗址14C年代集成分析表明,2.8 ka弱季风事件之前,遗址点集中在西周行政中心(图4a);然而,气候事件期间既往居住区的遗址点数量减少,且空间分布趋于分散,同时东南部长江中下游地区遗址点数量有所增加(图4b),指示人口向该地区迁移;2.8 ka事件后,遗址点数量显著增加,长江中下游成为新的人口中心(图4c)。综合来看,2.8 ka 期间北方的不利气候条件与随之加剧的冲突,很可能是导致人口向气候相对湿润的南方大规模迁徙的关键因素。

图3 北半球温度、集成石笋δ18O、水文指标记录和考古资料的对比。a. 北半球温度异常记录;b. 中国季风区石笋δ18O记录集成;c. 庙洞石笋MD12微量元素记录的PC1(本研究);d. 公海湖和岱海湖花粉重建的降水;e. 祥龙洞石笋XL16的Sr/Ca记录;f. 黄河中下游圃田湖相沉积物花粉降水重建;g. 黄河中下游地区水井数量;h. 和尚洞石笋HS4的环境磁参数IRMsoft_通量;i. 江汉平原JH001沉积岩芯的粒度端元组分EM4,反映古洪水;j. 石笋CXY1701微量元素记录PC1(本研究);k. 中国季风区考古遗址数量;l. 中国北方不同考古遗址的社会经济地位上、下层人骨的δ13C数据。“×”代表历史文献中记录的干旱事件。灰色阴影表示2.8 ka事件

图4 2.8 ka 事件之前(a)、期间(b)和之后(c)考古遗址放射性碳测年(14C)的概率分布(点和阴影)

研究成果发表于国际学术期刊CEE(李苗发,旺罗⁎,蔡炳贵,赵令浩,王芳,雷国良,王学锋,王立胜,马志邦,郝青振⁎. The 2.8 ka climatic event contributed to the collapse of the Western Zhou Dynasty[J]. Communications Earth & Environment,2025,6: 808. DOI: 10.1038/s43247-025-02769-1.)。研究受国家自然基金委基础科学中心项目(42488201)、中国科学院先导专项项目(XDB0710000)等项目的联合资助。

李苗发(博士后)

附件: