在地球科学领域,岩石圈与软流圈的界面(Lithosphere-Asthenosphere Boundary, LAB)一直是一个核心课题。这个全球广泛发现的界面,决定了板块运动的方式,是板块构造理论的重要基石。然而,其物理本质和成因机制至今仍是学界争论的焦点。传统观点认为,稳定的LAB可能源于地幔部分熔融,但这些熔体从何而来,在活跃俯冲带,又如何演变?这些问题长期悬而未决。

中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变国家重点实验室的杨建锋特聘研究员,与赵亮研究员、陈凌研究员、王新特聘研究员,沈昊博士,以及帕多瓦大学的Manuele Faccenda教授,Brandon VanderBeek博士等人针对构造板块之下的低速体成因与宿命问题开展了多学科综合研究。该研究通过分析全球不同汇聚板缘处的地震波速度结构特征,利用地球动力学数值模拟,提出俯冲引起的含水地幔转换带上升是造成构造板块下方的地震低速带的原因。地幔转换带能够储存水,并且通过俯冲作用实现深部水的循环和再分配,从而影响地幔非均质性及岩石圈演化。这一成果为揭示岩石圈-软流圈界面的低速体成因机制提供了新的视角,对理解板块构造运动有重要意义。

岩石圈-软流圈界面:神秘的低速带

岩石圈-软流圈界面(LAB)成因机制是板块构造理论的核心科学问题之一。地球物理观测显示,俯冲板块下方存在薄层状尖锐的地震低速带(Low-Velocity Zones, LVZs),厚度仅10–25 km,从LAB延伸至地幔转换带(Mantle Transition Zone, MTZ,410–660km深度,图1)。它们的特征是地震波速度显著降低,且具有高导电性。这些异常特征表明,LVZs可能与部分熔融有关。传统观点认为俯冲带LVZs由板块脱水形成,但板块下方深部低速带的成因与去向,始终是板块构造理论的核心未解之谜。在俯冲带这样复杂的动力系统中,低速带随着俯冲板片从LAB深度一直延伸至地幔转换带,这表明板下熔体/低速体是一个结构复杂且动态变化的系统。

图1 地震学观测揭示全球不同俯冲板片下方的LVZs及卡通示意图

含水地幔转换带:深部熔体的源泉

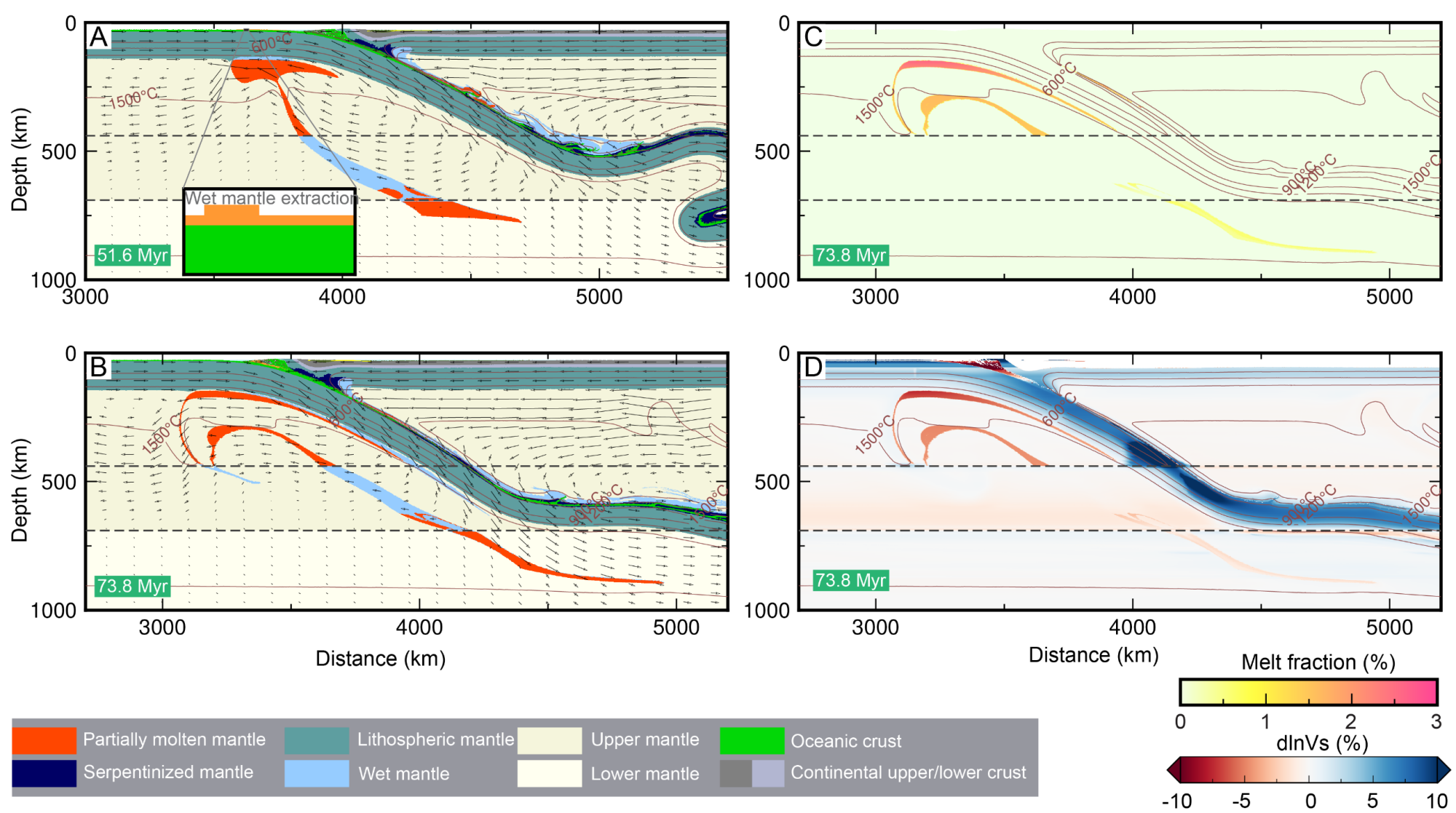

地幔转换带(MTZ)是一个具有巨大储水能力的区域。研究表明,MTZ局部含水量可达0.3wt.%以上。研究团队通过高分辨率的地球动力学数值模型,发现俯冲板块驱动的粘性拖曳流,将含水MTZ物质上涌至上地幔并引发脱水熔融。这种熔融过程在岩石圈底部形成了局部熔融区域,即我们观测到的LVZs(图2)。

图2 地球动力学模拟解释俯冲引起的含水地幔转换带形成板块下方LVZs过程

板下熔体的循环:从形成到深潜

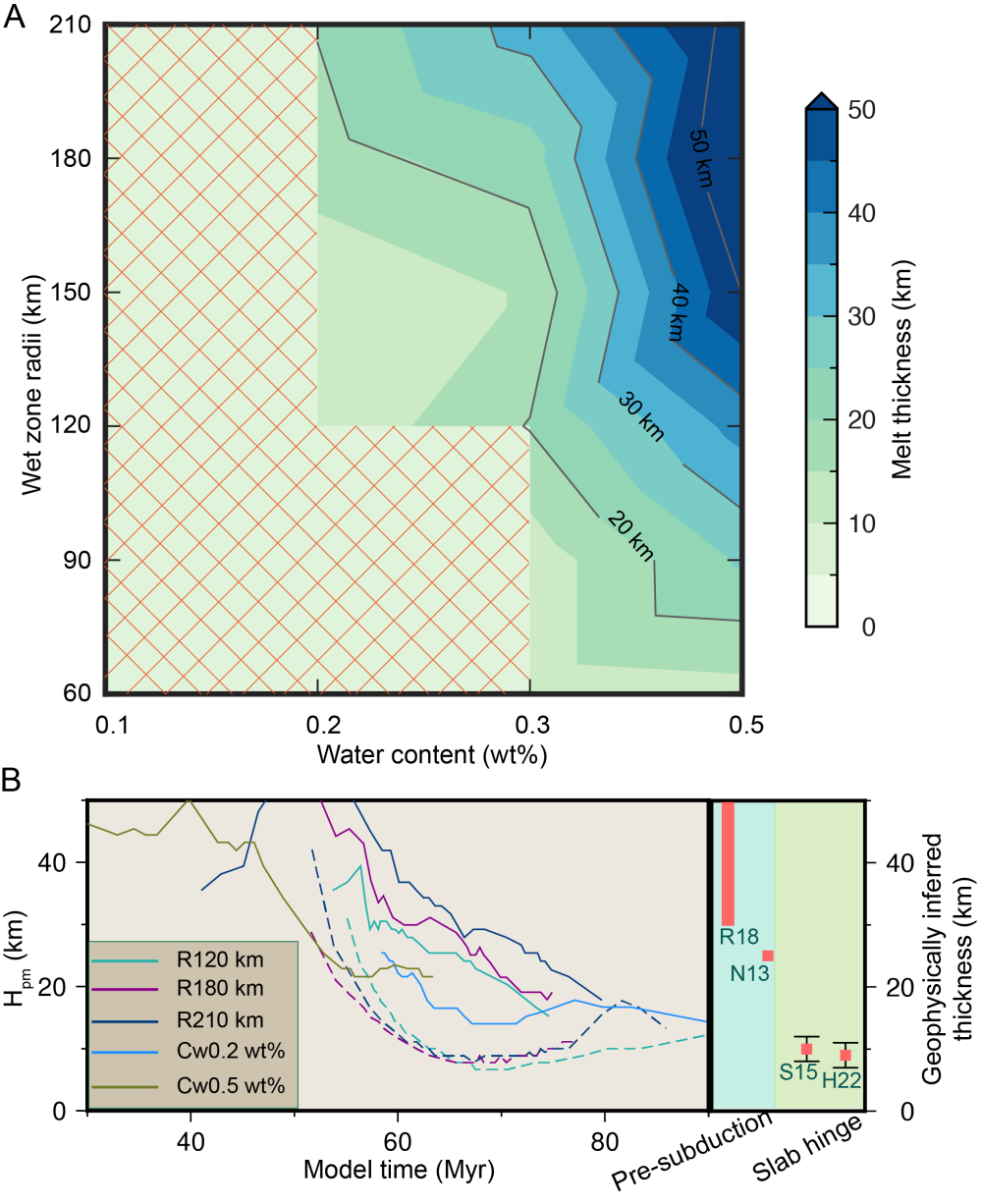

LVZs不仅在岩石圈底部形成,还可能随着俯冲过程被拖曳回地幔转换带甚至更深的地幔区域,另一部分熔融层可能存在于约300 km深度,与板下熔体层近平行地展布。这一过程对于理解地幔的物质循环和地球动力学具有重要意义。研究表明,俯冲板片剪切作用将熔体层拖曳变薄至10–15 km(图3),随后在粘性耦合作用下随板片俯冲再循环至地幔转换带甚至下地幔,完成深部水的内部循环。目前仅有的几个(如中美洲、新西兰、卡斯卡迪亚俯冲带)高分辨率地球物理观测推测的熔体层的厚度约10–25 km,与模型预测的厚度较为一致。这一过程不仅影响了地幔的物质组成,少量熔体(1%–3%)可能显著降低地幔黏度,进而影响板块拖曳力与俯冲动力学。

图3 板下部分熔融层的厚度及与观测对比

通过结合地球动力学数值建模、地震学观测和地球化学证据,本文提出了一个全新的机制,解释了LVZs的起源与命运。这种形成机制不仅能解释大洋板块下方的LVZs,也适用于大陆碰撞带(如阿尔卑斯、帕米尔,板片本身不含水,但MTZ可含水)。这一发现解决了长期以来关于LVZs起源的争议,并证实俯冲带是地球深部的“水引擎”,控制着挥发分在MTZ与浅部的循环。未来的工作需联合地球物理观测和地球化学分析,精确量化全球MTZ的水分布与性质,并揭示LVZs对地球深部物质组成与动力学演化更广泛的影响。

研究成果发表于NSR(杨建锋, Faccenda M*, 陈凌, 王新, 沈昊, VanderBeek B P, 赵亮*. The origin and fate of subslab partial melts at convergent margins[J]. National Science Review, 2025, 12(10): nwaf314. DOI: 10.1093/nsr/nwaf314.)该研究受到国家自然科学基金“大陆演化与季风演变”基础科学中心项目(42488201)、国家重点研发计划(2022YFF0802600, 2022YFF0802800)、中国科学院地质与地球物理研究所自主部署项目(IGGCAS-202202)和欧盟ERC启动基金(StG 758199 NEWTON)联合资助。

附件: