本构与强度是工程地质与岩土力学领域的核心问题,也是评价地质工程稳定性的关键。已有研究发现,在低围压情形下(如地壳浅表层和开挖卸荷状态),工程岩体的失稳受地质体中断层、节理、裂隙等结构面的控制,这一理论也被称为岩体结构控制论。因此岩体中结构面的抗剪强度准则对于评价岩体稳定性至关重要,针对此,前人针对静力载荷发展了Barton抗剪强度准则(公式1)来评价静力载荷下的岩体稳定性问题。然而,当前对地震滑坡等动荷载下的岩体稳定性问题,我们尚不清楚地震作用下岩体结构面的强度会如何变化,导致无法准确评估岩体稳定性,也难以计算边坡的地震安全系数。目前,区域地震滑坡预测主要采用统计模型或机器学习手段。因此,为准确预测及防治岩体地震动力灾害,亟待突破结构面动态强度演化规律难题。

式中,τ表示最大剪切强度,σn表示有效正应力,JCS表示岩壁抗压强度,JRC表示结构面粗糙度系数,φb表示基本摩擦角。

前人的实验研究表明,结构面的粗糙度随着剪切位移的累积发生退化(背后的物理机制为剪切导致磨损和起伏体剪断),从而导致结构面强度的降低。已有研究提出了一些结构面粗糙度退化的刻画模型,并提出法向荷载和初始粗糙度等影响粗糙度退化速率的因素。近年来,加载速率对结构面的剪切特性的影响得到关注,实验结果显示结构面的形貌退化具有速率依赖性。然而,已有的起伏体形貌退化模型并未考虑这一因素,从而无法准确定量刻画结构面粗糙度及强度在地震循环荷载作用下的退化规律。

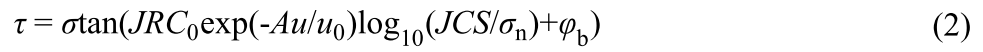

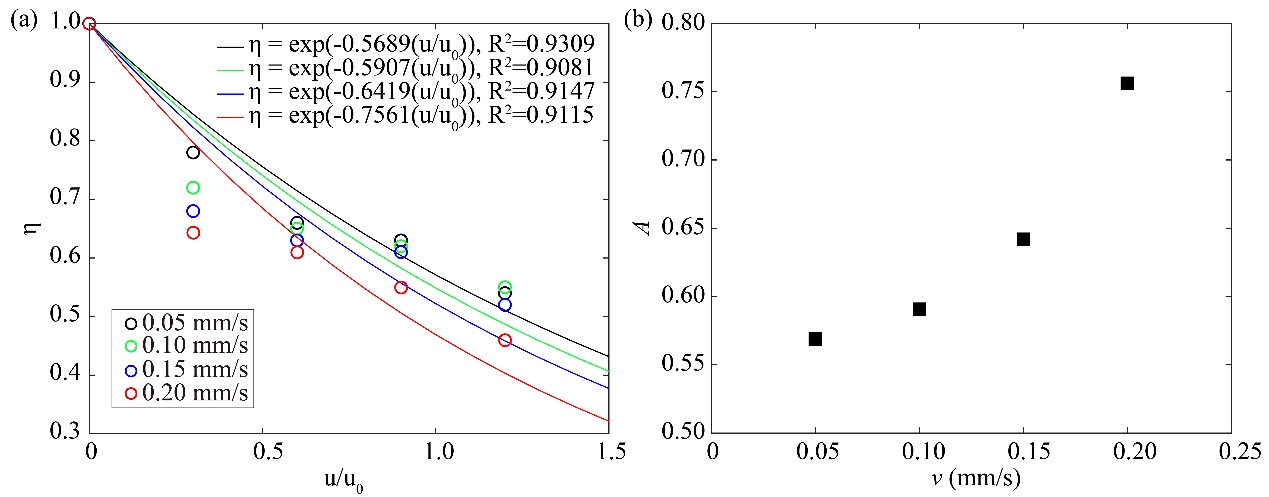

针对这一问题,中国科学院地质与地球物理研究所祁生文研究员团队系统总结了现有结构面形貌退化模型的优缺点,提出了一个考虑剪切速率影响的结构面粗糙度退化模型。该模型综合考虑了法向应力、初始粗糙度、剪切速率及循环位移幅值等多个因素,建立了新的结构面抗剪强度准则(公式2)。与现有模型相比,新模型在预测结构面粗糙度退化方面具有更高的准确性,且参数更少、形式更简洁,便于工程应用(图1)。

式中,μ表示剪切位移,μ0表示结构面长度,A表示形貌退化速率系数,用于表征形貌粗糙度随剪切位移退化的快慢。

图1 结构面形貌退化模型预测结果比较

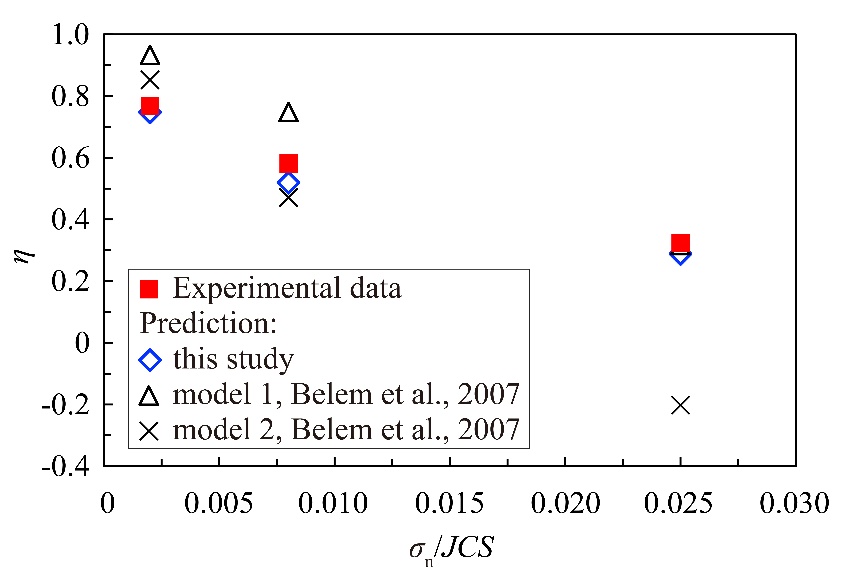

同时,研究团队基于自主研发的岩体动态性能测试系统,开展大量实验定量刻画了花岗岩结构面在不同剪切速率下的随位移累积的形貌退化程度,揭示了形貌退化系数随剪切速率增大而增大的规律(图2,图3)。

图2 不同剪切速率和累积位移条件下的花岗岩结构面形貌

图3(a)不同剪切速率和累积位移条件下的花岗岩结构面形貌退化指数;(b)剪切速率对花岗岩结构面形貌退化速率的影响

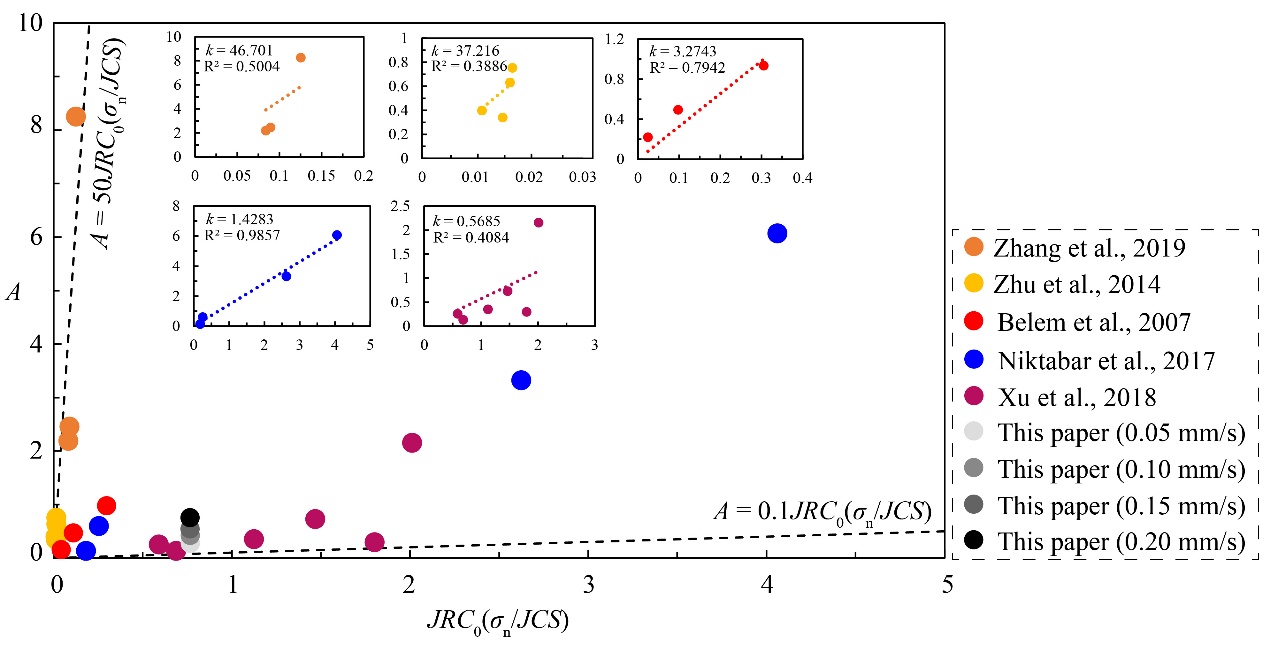

最终,研究团队收集了大量已有实验数据,对累积剪切位移下的形貌退化速率这一系数进行了约束(图4)。结果显示,形貌退化速率通常随着法向应力、初始粗糙度、剪切速率和循环位移幅值等影响因素的增大而增大。尽管新模型已在实验层面取得良好效果,但不同因素(如应力、粗糙度、速率等)之间的耦合作用仍需进一步研究。未来,研究团队将继续开展多因素耦合实验,优化模型参数,推动其在区域地震滑坡风险评估中的实际应用。研究成果为预测及防治我国尤其是中西部构造活跃地区地震滑坡灾害、保障重大工程设施与居民生命财产安全提供了重要的理论支持。

图4 已有实验数据对形貌退化速率系数的约束

研究成果发表于国际期刊IJRMMS(祁生文*,郑博文,郭松峰,罗光明. A new shear strength criterion for rock discontinuities considering roughness degradation and loading rate effect [J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2025,194: 106231. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2025.106231.)。研究得到了国家自然科学基金(42141009,41825018)和第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0904)的联合资助。

附件: