人为碳排放正引发全球快速变暖及一系列环境变化,湖泊生态系统未来可能面临严重威胁。然而,由于现代观测数据时间跨度有限,当前科学界对湖泊在气候变暖条件下的生态与环境响应机制认识尚不充分。研究历史暖期湖泊的变化规律,可为理解湖泊生态系统自然演变过程及制定保护策略提供重要参考。古新世-始新世极热事件(PETM,约5600万年前)即是研究湖泊响应的一个理想地质暖期。该事件由巨量CO2快速注入海气系统所引发,导致全球气温在短期内骤升5℃ -8℃。

目前,尽管PETM的海洋记录已得到广泛研究,对于湖泊——这一与人类生存息息相关的生态系统——在极端变暖下的响应,却知之甚少。以致对如下问题尚无清晰认识:(1)PETM时期快速增温如何改变湖泊热力结构?(2)湖泊生态系统对极端高温如何响应?(3)湖泊甲烷循环是否放大了PETM时期的碳-气候反馈作用?

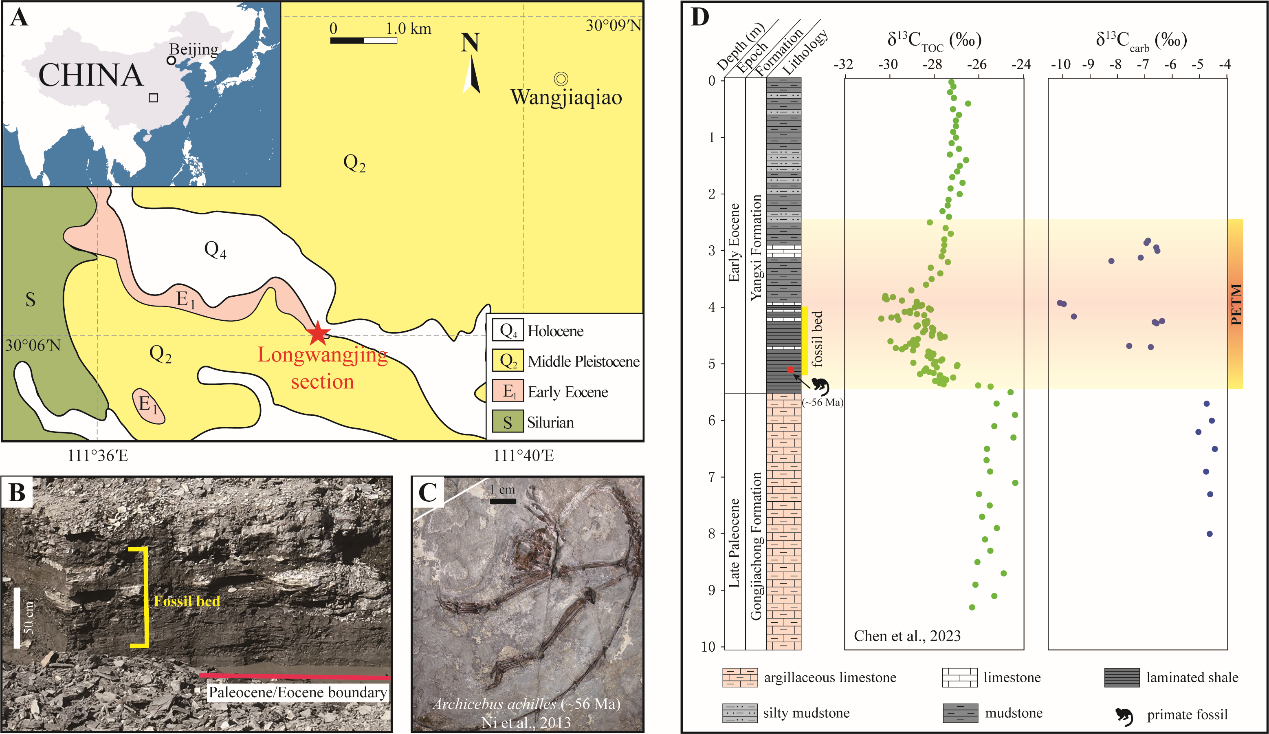

图1 研究区地质背景。(A)龙王井剖面区域地质;(B)研究剖面露头照片;(C)灵长目化石;(D)有机碳和碳酸盐碳同位素地层

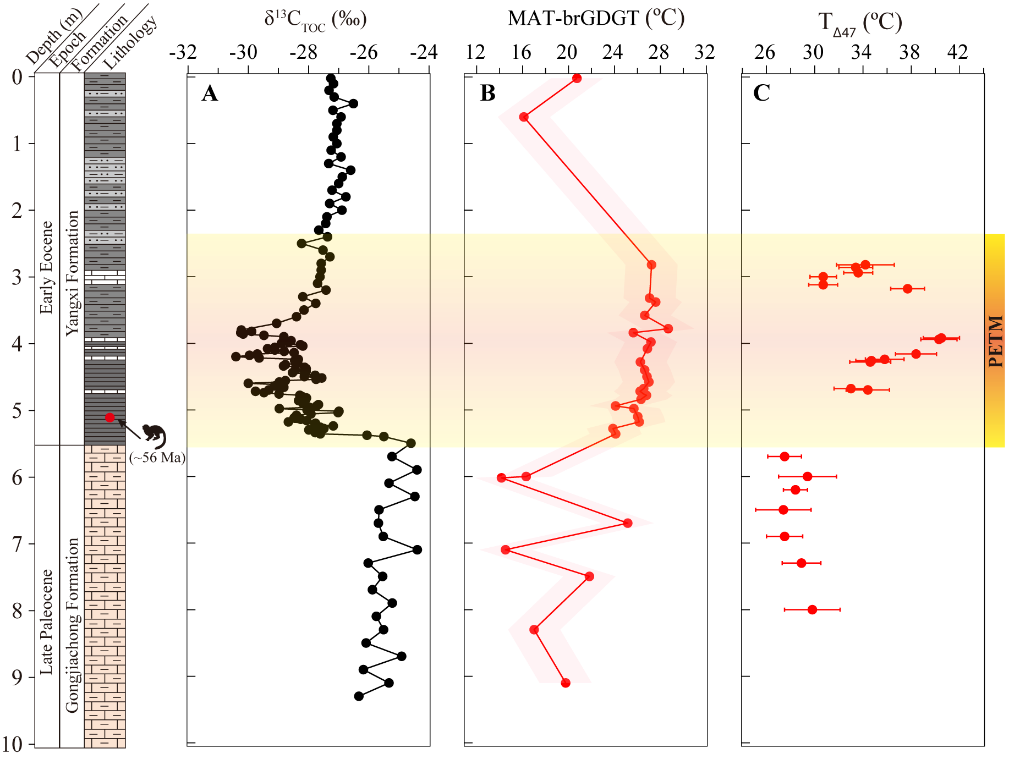

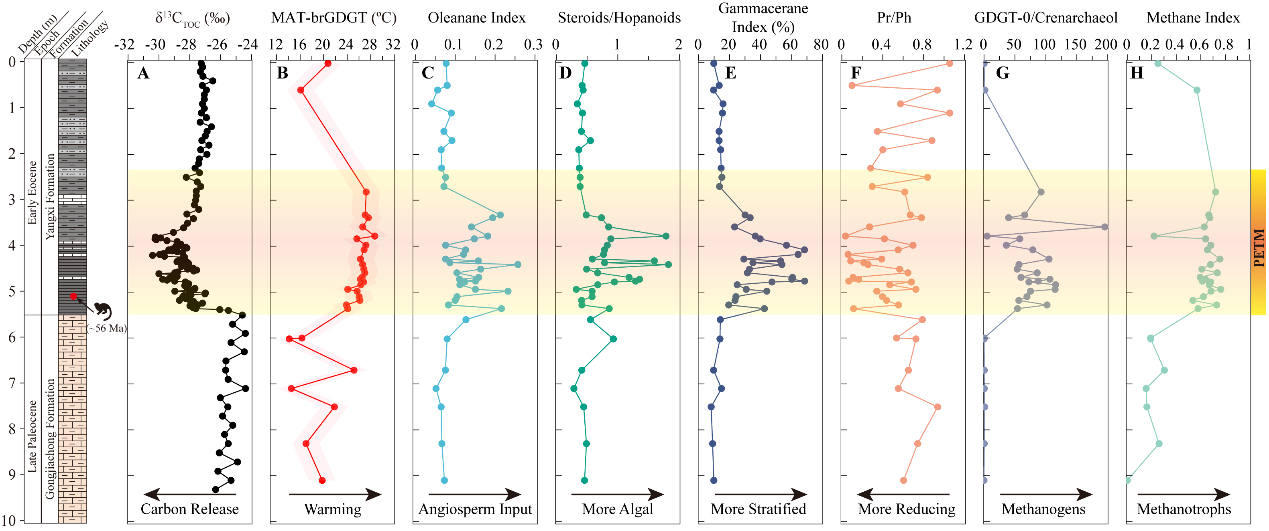

针对上述问题,中国科学院地质与地球物理研究所陈祚伶等对江汉盆地一套湖相地层开展了多指标生物标志化合物及同位素分析(图1),系统重建了PETM时期东亚大陆温度和湖泊生态环境演化历史。研究结果显示,在PETM事件期间,东亚大陆升温至少~7℃以上(图2),而同时期海洋平均增温幅度~4℃,说明当时海陆热力差异增大。海陆热力差异的增大可能导致季风降雨活动加强,这与地质记录和模拟结果相符。通过将温度重建数据与同位素、生产力、氧化还原状态及甲烷循环等多指标相结合,该研究证实极热事件加剧了湖泊分层、缺氧状态、富营养化过程及产甲烷作用(图3)。增强的湖泊甲烷排放很可能通过正反馈效应进一步加剧了极热事件期间的变暖幅度——这一关键机制在当前气候模型中尚未得到充分体现。

图2 温度重建结果。(A)有机碳碳同位素地层;(B)基于生物标志物重建的古温度;(C)基于碳酸盐团簇同位素重建的古温度

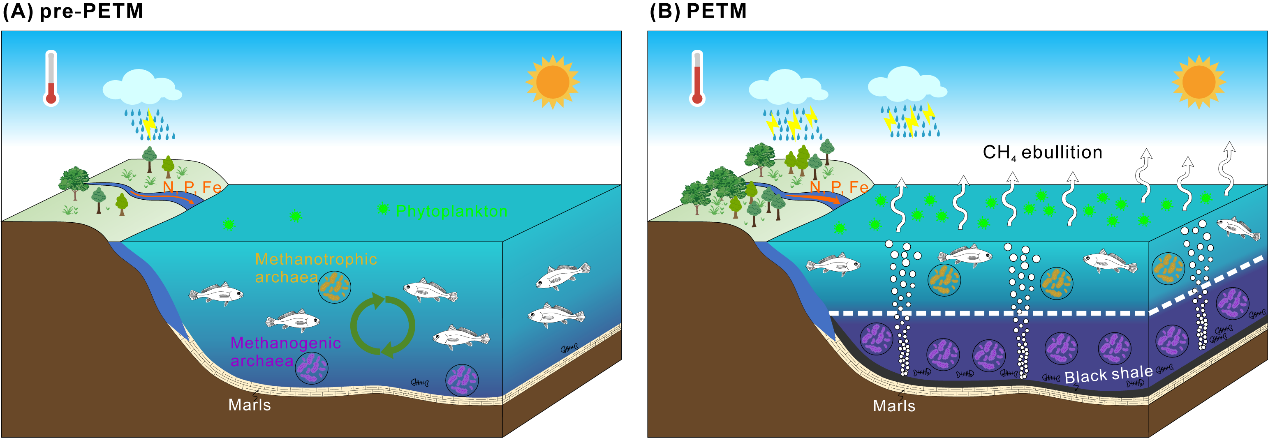

研究揭示了湖泊系统对突发性变暖的级联响应过程,为理解过去与未来的气候-湖泊相互作用提供了关键启示。观测到的水文循环增强现象与现代气候模型中关于暖地球极端降水增加的预测相符。沉积记录显示,PETM时期有机碳浓度升高,表明增强的地表径流可能将更多陆源营养物质(如磷、氮)和有机质输入湖泊(图4)。营养物供应的增加初期会提升湖泊生产力,藻类繁盛的生物标志物记录(图3D)证实了这一点。然而持续变暖与分层作用最终可能导致营养物质循环与生物需求脱节,进而引发生态系统失稳。

图3 PETM时期湖泊环境和生态演变的多指标重建。(A)有机碳同位素组成;(B)基于生物标志物重建的古温度;(C)奥利烷指数:指示被子植物输入;(D)甾烷类与藿烷类化合物比值:指示湖泊藻类生产;(E)伽马蜡烷指数:指示湖泊水体分层强度;(F)姥植比:指示湖泊氧化还原状态;(G)甲烷循环指标;(H)甲烷指数:指示甲烷循环强度

当表层水体增温时,热分层效应加剧,垂直混合作用减弱,向上覆水体输送的营养盐通量减少。这种脱耦现象会限制初级生产者的生长,促使生态系统向适应低营养条件的物种(如蓝藻)转变,最终导致食物网结构失衡。PETM期间持续存在的热分层与底层水体缺氧/厌氧状态,标志着湖泊响应达到了临界阈值。长期分层抑制垂直混合,使有机质聚集在均温层下层,通过微生物呼吸作用加速氧气消耗。这种缺氧环境有利于包括产甲烷作用在内的厌氧微生物代谢活动,GDGT-0/Crenarchaeol比值与甲烷指数的升高(图3G、图3H)证实了这一过程。缺氧条件下增强的甲烷循环会形成正反馈(图4B):甲烷排放加剧变暖——考虑到现代湖泊已贡献约20%的自然甲烷排放量,这一机制尤为值得关注。

值得注意的是,现代湖泊还面临着PETM时期不存在的复合压力,包括人为富营养化和更快的变暖速率。虽然PETM式的分层与缺氧在变暖条件下会自然发生,但农业和城市化带来的过量营养负荷可能加剧脱氧过程,将湖泊推向前所未有的生态状态。这些古环境启示突显了将湖泊保护纳入气候减缓战略的紧迫性。若未来变暖遵循PETM式轨迹,湖泊可能从碳汇转变为碳源,其甲烷排放将抵消碳埋存效益。但通过针对性管理(如控制营养物污染、减缓全球变暖)可缓解分层与缺氧程度,从而增强湖泊生态系统的气候韧性。

图4 PETM时期湖泊环境与生态演变概念示意图。(A)PETM发生之前;(B)PETM发生期间

研究成果发表于国际学术期刊CEE(陈祚伶*,吕沛宗,杨石岭,孙继敏,倪喜军,李晨岩,郭利成,丁仲礼. Extreme warming intensified lacustrine deoxygenation and methane cycling during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum [J]. Communications Earth & Environment,2025,6: 509. DOI: 10.1038/s43247-025-02597-3.)。研究受中科院战略性先导科技专项(B类)(XDB0710000)、国家重点研发计划(2022YFF0800800、2023YFF0803500)、国家自然科学基金(42372210、92479208)和岩石圈演化重点实验室开放基金(SKL‐K202301)共同资助。

附件: