现代东亚地区呈现东部湿润、西部干旱的环境格局,主要受到季风-干旱气候系统的控制。作为全球季风系统的重要组成部分,东亚季风承担着从热带向中高纬度输送能量与水汽的重要作用,影响着区域内十多亿人口的生产与生活。东亚季风具有区别于其他季风系统的独特性:一是它能够穿透副热带高压带,为本应干旱的副热带地区带来丰沛降水;二是其影响范围可达40°N以北,远超热带辐合带的摆动范围。

现代东亚季风建立(即东亚副热带地区由干旱变成湿润环境,形成东湿西干的季风主导气候格局)的时间及其原因与机制是重要的科学问题。这一研究既关乎东亚气候环境演变的历史和季风动力学机制的理解,也是评估未来东亚季风演变的地质参照。然而,目前关于现代东亚季风的建立时间及其原因仍存在争议。传统观点认为现代东亚季风建立于晚渐新世-早中新世(~25–22 Ma),与古地理变迁密切相关;而近些年研究提出,东亚季风在(晚)始新世(~56–34 Ma)已经盛行,可能与高大气CO2浓度有关。造成争议的主要原因在于:一方面,关键地区具有较可靠年代标尺的长尺度记录相对缺乏、代用指标在不同时间尺度上气候意义解读存在分歧等;另一方面,古气候模拟结果存在不一致,主要受古地理不确定性的影响。因此,要解决这一争议,迫切需要整合具有可靠年代标尺的地质记录和基于更可靠古地理边界条件的气候模拟。

围绕上述问题,中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室环境演变与碳循环学科中心贺志霖副研究员、郭正堂研究员、谭宁副研究员等人,联合北京大学张仲石教授、韩国气候物理研究中心张子健博士后,系统集成东亚具有较可靠年代标尺的地质记录,优化重建全球古地理边界条件,并利用挪威地球系统模型(NorESM1-F)开展气候模拟,通过记录-模拟对比重新评估了新生代东亚气候格局的演变。研究取得以下主要认识:

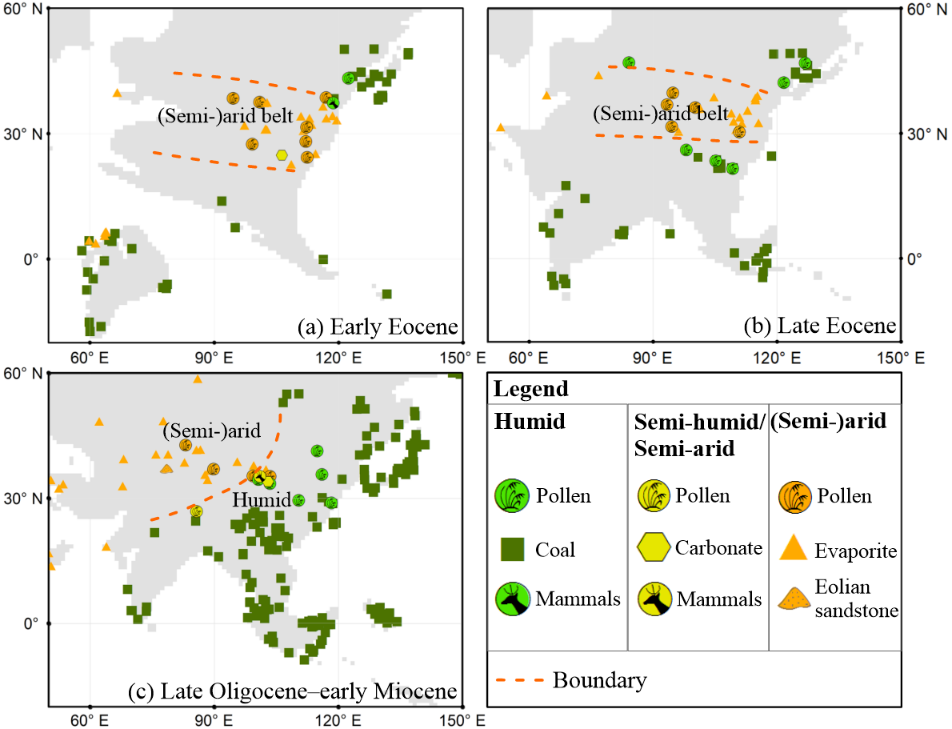

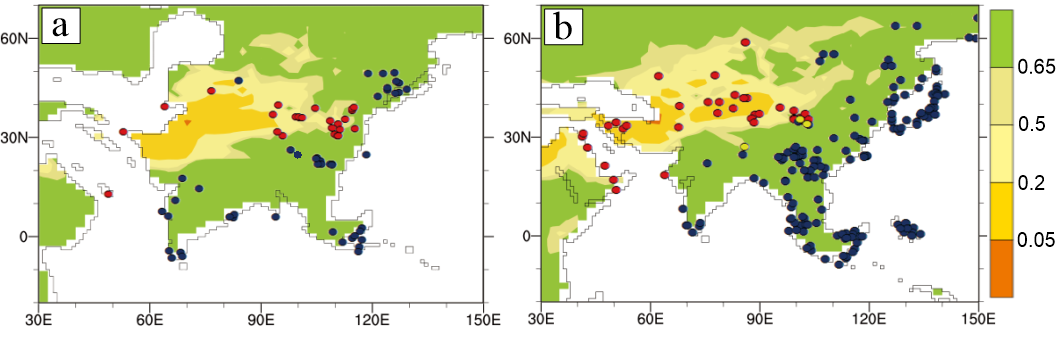

(1)古新世–早渐新世:东亚以带状(半)干旱气候格局为主,叠加轨道尺度明显的干湿波动。地质记录显示,古新世–中始新世,东亚中纬度在构造尺度上存在横贯东西的(半)干旱带,仅华南沿海和东北部为湿润区;至晚始新世–早渐新世,(半)干旱带南界明显北移(图1a-图1b)。晚始新世模拟也显示东亚中纬度(~32°N–40°N)存在纬向(半)干旱带(图2a, 图3a)。需要指出的是,该干旱带内存在一定程度的东西向湿度梯度,东部沿海相对更湿,可能与微弱的夏季偏南风影响有关;同时,记录与模拟均显示东亚降水对轨道强迫响应敏感,也受大气CO₂浓度变化的影响(图2c-图2f),这可解释古近纪东亚干旱带看似不稳定的特征(即干湿波动),调和了古近纪东亚地区一些看似矛盾的干湿指标共存现象。

图1 基于地质记录重建的(a)早始新世、(b)晚始新世与(c)晚渐新世-早中新世的东亚气候格局(灰色底图为新重建的早始新世、晚始新世与早中新世海陆分布图)

(2)晚渐新世–早中新世(~28–22 Ma)季风主导气候格局建立。地质记录显示,东亚干旱区从横贯东西的带状分布退缩至内陆地区,中东部地区由(半)干旱环境转为湿润环境(图1c)。模拟结果支持这一转变,显示早中新世已呈现东部湿润、西北干旱的现代型降水格局(图2b, 图3b),且雨热同期、季节性明显,表明现代季风主导气候格局的形成。这一气候重组很可能是从晚渐新世至早中新世的逐步演变而非突变。

图2 (a-b)模拟的晚始新世(~40 Ma)与早中新世(~20 Ma)东亚地区年降水量(mm year -1);(c-f)标准实验与敏感性实验年降水量差值场(mm day -1):(c) LEOC – LEOC_LCO2, (d) EMIO – EMIO_LCO2, (e) LEOC_126ka – LEOC, (f) LEOC_6ka – LEOC

图3 基于模拟结果计算的(a)晚始新世实验(LEOC)和(b)早中新世实验(EMIO)的干旱指数(AI)。AI值低于/高于0.65的地区被认为是干旱/湿润区,AI值越低表示越干旱。蓝色、黄色和红色圆点分别代表湿润、半湿润/半干旱和干旱环境

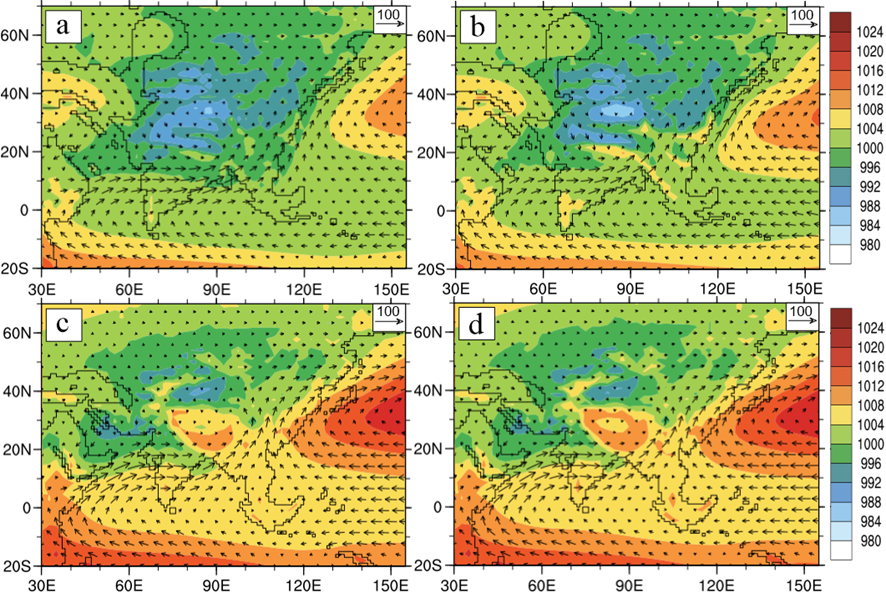

(3)古地理变迁是现代东亚季风建立的主控因素。模拟结果表明,晚始新世东亚水汽输送受限以及高潜在蒸散发维持了带状(半)干旱气候格局;至早中新世,古地理显著变化(青藏高原隆升、副特提斯海退缩以及中国东南沿海山地的降低与塌陷等),尤其是青藏高原隆升至中-高海拔高度以及接近现今位置,导致的热力和动力作用增强了海陆热力差异,促使西太平洋副热带高压加强并西伸,现代型夏季风环流形成,将丰沛水汽输送至东亚大陆(图4),导致东亚中东部降水明显增加。古地理变迁的贡献远大于大气CO₂浓度变化的影响。

图4 模拟的夏半年(5月至9月)海平面气压(阴影色块:hPa)以及整层水汽通量(矢量箭头:kg m-1s-1),对应的实验分别为:(a) LEOC_LCO2、(b) LEOC、(c) EMIO_LCO2 和 (d) EMIO

该研究通过地质记录与气候模拟的结合,为厘清现代东亚季风起源的争议提供了有力证据。同时,研究阐释了东亚季风系统形成的机制,定量评估了季风系统对各驱动因子的响应,为理解未来变暖背景下东亚季风的演变提供了地质参照。未来仍需在关键地区获取高分辨率长尺度记录,进一步优化古地理边界条件并进行多模型比较与瞬变模拟研究,以深化对新生代东亚气候多时间尺度演变过程与机理的认识。

研究成果发表于国际学术期刊ESR(贺志霖,张仲石,郭正堂*,谭宁,张子健,张春霞,吴海斌,邓成龙. The origin of the modern-like East Asian Monsoon: insights from new proxy data synthesis and climate modelling[J]. Earth-Science Reviews, 2025, 271: 105297. DOI: 10.1016/j.earscirev.2025.105297.)。研究受国家自然科学基金委基础科学中心项目(42488201)、中国科学院战略性先导科技专项(XDB0710000)等项目联合资助。

附件: